医療機関向け人事評価システムの選び方|失敗しないためのポイント解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長

小島 伸介

株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。

上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。

医療現場では、医師・看護師・事務職など多職種が連携して働くため、人事評価の仕組みが複雑になりがちです。評価制度が不透明だったり、不公平感があると、モチベーション低下や離職の原因にもなりかねません。こうした課題を解決し、組織の信頼と生産性を高めるために注目されているのが「人事評価システム」です。本記事では、医療機関が導入時に失敗しないための選定ポイントをわかりやすく解説します。

【比較】おすすめの人事評価システム

scroll →

| サービス名称 | 特長 | 初期費用 | 月額費用 | 無料トライアル |

|---|---|---|---|---|

タナベコンサルティングの人事評価制度構築コンサルティング

|

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | × |

OGSコンサルティングの戦略連動型人事評価制度の構築コンサルティング

|

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ ※柔軟に対応可能 |

× |

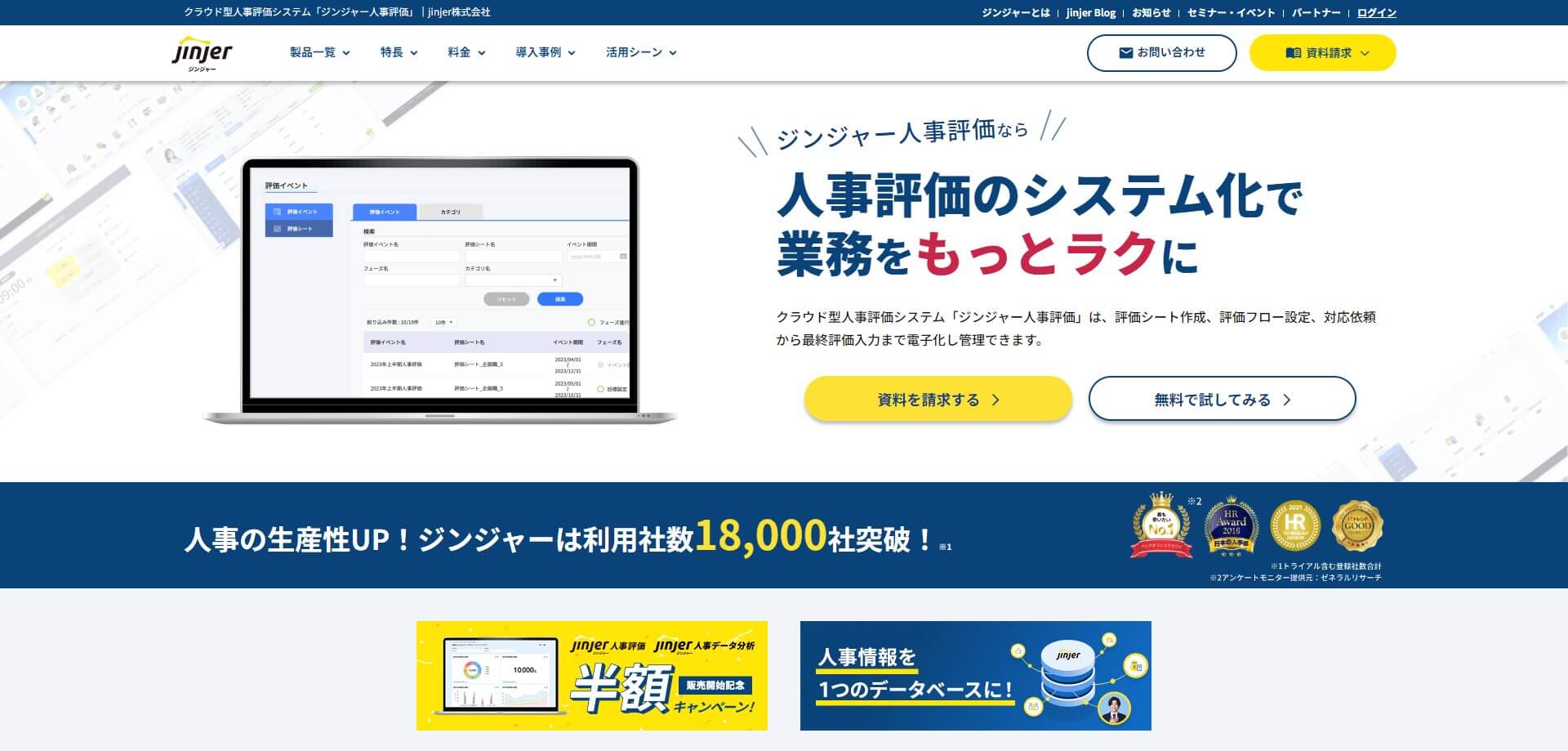

ジンジャー人事評価

|

|

要お問い合わせ |

月額利用料×利用者数 ※詳細は要お問い合わせ |

〇 |

MONJU

|

|

要お問い合わせ |

20,000円~ ※年払い(240,000円~)必須 ※社員数に応じて変動 お問い合わせ |

〇 |

人事評価ナビゲーター

|

|

110,000円~ | 5,500円~ お問い合わせ |

〇 |

| スマカン |

|

要お問い合わせ | 50,000円~ | 〇 |

| HRMOSタレントマネジメント |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |

| あしたのクラウドHR |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |

| タレントパレット |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |

| HRBrain |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |

| カオナビ |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |

| sai*reco |

|

400,000円 |

220円~ ※1名あたりの目安金額 ※従業員規模100名程度〜 |

〇 |

| HITO-Talent |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ✖ |

| シナジーHR |

|

0円 |

200円~ ※基本料金のみ ※1名あたり |

〇 |

| 評価ポイント |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ✖ |

| CYDAS PEOPLE |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ✖ |

| Resily |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 〇 |

この記事の目次はこちら

医療業界向けの人事評価システムとは

医療業界向けの人事評価システムとは、病院やクリニックなどで働く医師・看護師・コメディカル・事務職員など、多様な職種に対応した評価を適正に行うための仕組みです。業務内容や役割が異なる職種ごとに、評価基準や目標設定を柔軟にカスタマイズできるのが特徴です。公平性・透明性の高い評価を実現することで、職員の納得感やエンゲージメントを高め、人材の定着や組織力の強化にもつながります。

医療機関における人事評価の重要性

医療機関における人事評価は、一般企業と比較して特有の複雑性と極めて高い重要性を帯びています。医師、看護師、薬剤師、各種技師、リハビリ専門職、事務職など、多種多様な専門職が一つの組織内で連携し、24時間365日体制で質の高いチーム医療を提供することが求められます。それぞれの職種が持つ高度な専門性、生命や健康に直接関わる業務の責任、厳格な倫理観、そして日進月歩の医療技術や頻繁な制度改正への対応など、その環境は常に変化し、高いレベルでの貢献が期待されます。このような背景の中、職員一人ひとりの能力、貢献度、成長を公正かつ客観的に評価し、それを処遇やキャリア開発、人材育成へと適切に反映させることは、組織全体の医療サービスの質、患者満足度、そして健全な組織運営を維持・向上させるための根幹と言っても過言ではありません。

しかしながら、多くの医療機関では、未だに紙やExcelを用いた従来型の人事評価が主流であり、様々な課題を抱えています。

- 評価基準の曖昧さや不統一

- 評価者の主観や経験による評価のバラつき

- 評価シートの配布・回収・集計といった煩雑な事務作業

- 評価結果のデータとしての蓄積・分析・活用の困難さ

- 評価プロセスにおける透明性の欠如と職員の不公平感

- 多忙な業務の中での評価面談時間の確保の難しさ、形骸化

特に、医療現場の深刻な人材不足や高い離職率を考慮すると、職員のモチベーション維持やエンゲージメント向上に繋がる、納得感のある人事評価制度の構築は喫緊の課題です。

こうした課題を解決し、より戦略的かつ効率的な人事管理を実現するために、人事評価システムの導入を検討・推進する医療機関が急速に増加しています。システム化により、評価プロセスの効率化、評価基準の統一による客観性・公平性の担保、データの蓄積と分析によるエビデンスに基づいた人材マネジメント、そして職員の成長支援とモチベーション向上が期待できます。

医療機関が人事評価システムを導入するメリット

人事評価システムを導入することは、単に評価業務の効率化に留まらず、医療機関の組織運営全体に対して多岐にわたる戦略的なメリットをもたらします。以下に主要なメリットを具体的に解説します。

評価業務の劇的な効率化と担当者の負担軽減

従来、紙やExcelで行っていた評価シートの作成、配布、回収、催促、集計、保管といった一連の作業がシステム上で完結します。これにより、人事担当者や評価者(管理職)の膨大な事務作業時間と心理的負担が大幅に削減されます。削減された時間を、評価内容の精査や質の高いフィードバック面談など、より本質的な業務に充てることが可能となり、評価制度自体の質的向上にも繋がります。進捗状況もシステムで可視化されるため、管理も容易になります。

評価の客観性・公平性の向上と職員の納得感醸成

システムを通じて、全職員に対して統一された評価基準・評価項目を適用し、評価プロセスを標準化できます。評価基準が明確になり、評価プロセスが可視化されることで、評価者の主観や解釈によるブレを抑制し、評価の客観性と公平性が向上します。過去の評価履歴や目標達成度、保有スキルなどのデータに基づいた多角的な評価が可能となり、職員は「なぜこの評価なのか」を理解しやすくなります。結果として、評価に対する納得感が高まり、不公平感からくる不満やモチベーション低下を防ぐ効果が期待できます。

戦略的な人材育成と効果的なスキル管理

職員個々のスキルレベル、専門資格、研修受講履歴、キャリア目標、過去の評価結果などを一元的に管理・可視化できます。評価結果とこれらの情報を紐づけることで、個々の強みや育成すべき課題が明確になります。これに基づき、客観的なデータに基づいた適切な研修プランの提案、キャリアパスの設計、効果的な人員配置(タレントマネジメント)が可能となり、計画的かつ効果的な人材育成を組織的に推進できます。特に医療現場で重視される専門スキルやコンピテンシー(医療安全、チーム医療、倫理観、コミュニケーション能力など)の管理・育成・評価にも有効活用できます。

データに基づいた人事戦略・組織開発の推進

システムに蓄積された評価データや職員データを分析することで、組織全体の傾向や課題を客観的に把握できます。部署別、職種別、階層別の評価分布、ハイパフォーマー・ローパフォーマーの特性分析、スキル保有状況などを分析し、勘や経験だけに頼らない、エビデンスに基づいた人員配置の最適化、育成体系の見直し、採用戦略の立案、組織開発施策の検討などが可能になります。経営層へのレポーティングも容易になり、人事部門の戦略的価値を高めることができます。

従業員エンゲージメント向上と離職率の改善

上記のメリットが複合的に作用することで、職員のエンゲージメント(組織への愛着や貢献意欲)向上に繋がります。公正な評価と適切なフィードバックは、職員の努力や成果が認められているという実感を与え、モチベーションを高めます。自身の成長やキャリアパスが可視化されることで、将来への展望を持ちやすくなります。エンゲージメントの向上は、医療業界の重要課題である離職率の改善にも繋がり、採用・教育コストの削減、組織力の維持・向上に貢献します。

医療機関向け人事評価システム選定で重視すべき機能

医療機関特有の複雑な環境とニーズに対応するため、人事評価システムを選定する際には、以下の機能やポイントを特に重視して比較検討する必要があります。

評価項目の柔軟性とカスタマイズ性

医師、看護師、薬剤師、PT/OT/ST、技師、事務職など、極めて多様な職種(多職種)が存在する医療機関では、それぞれの役割や専門性に応じた適切な評価基準・項目を設定できる柔軟性が不可欠です。職種別、階層別に異なる評価シートや重み付けを設定できるか、コンピテンシー評価(例:医療安全への貢献、チーム連携、患者中心のケア、倫理観など)を組み込めるか、目標管理制度(MBOやOKRなど)に対応しているかなどを確認しましょう。評価シートの自由な設計・変更が可能かどうかも重要なポイントです。

複雑な組織構造・雇用形態への対応力

大学病院や大規模な医療法人などでは、診療科、部門、センター、病棟など組織構造が複雑です。また、常勤、非常勤、パート、派遣など多様な雇用形態の職員が在籍します。システムがこうした複雑な組織階層やレポートラインを正確に反映し、役職や雇用形態に応じた柔軟な評価フローやアクセス権限を設定できるかを確認する必要があります。人事異動や兼務、組織変更にもスムーズに対応できるデータ構造と機能を持つことが望ましいです。

高度なセキュリティとコンプライアンス遵守

職員の個人情報はもちろん、評価情報は機密性の高い情報です。個人情報保護法や関連ガイドライン、特に厚生労働省などが示す医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(いわゆる三省二ガイドライン等)に準拠した、堅牢なセキュリティ対策が講じられているかは最重要チェックポイントです。具体的には、データの暗号化(通信・保管)、厳格なアクセス制御・権限管理、操作ログの取得・監視、不正アクセス対策、脆弱性対策、信頼性のあるデータセンターでの運用などが挙げられます。ISMS(ISO27001)認証やプライバシーマークの取得状況も参考になります。

直感的な操作性(UI/UX)とアクセシビリティ

多忙を極める医療従事者が、ストレスなく簡単に操作できるインターフェース(UI: User Interface)と優れた使用感(UX: User Experience)は、システムの利用定着に不可欠です。評価者、被評価者双方にとって直感的で分かりやすい画面設計であるか、マニュアルを見なくても基本的な操作ができるかを確認しましょう。PCだけでなく、スマートフォンやタブレットからのアクセス・操作が可能であれば、場所を選ばず利用でき利便性が高まります。

データ管理・分析・レポーティング機能の充実度

評価データや職員情報が一元的に管理され、必要な情報を迅速かつ容易に検索・抽出できることが重要です。また、蓄積されたデータを活用するための分析機能やレポーティング機能が充実しているかを確認しましょう。個人別レポート、部署別・職種別の集計・分析、評価者間の甘辛調整支援、経年変化の追跡など、人事戦略の立案や制度改善に役立つアウトプットが得られるかがポイントです。

効果的なフィードバック支援機能

評価結果を具体的かつ建設的なフィードバックに繋げるための支援機能も重要です。評価コメントの入力支援、面談記録の保存、目標達成度と評価の紐付け表示、過去の評価履歴の参照機能などがあると、質の高い1on1ミーティングやフィードバック面談の実施に役立ちます。

他システムとの連携(API連携など)

既に導入している人事給与システム、勤怠管理システム、タレントマネジメントシステム、場合によっては電子カルテやナースコールシステムなどと連携できれば、データの二重入力の手間を削減し、システム間でデータを有効活用できます。API(Application Programming Interface)による連携が可能か、どのようなシステムとの連携実績があるかを確認しましょう。

導入・運用サポート体制の充実度

システムの導入支援(初期設定、データ移行支援など)から、運用開始後の問い合わせ対応、トラブルシューティング、活用支援まで、ベンダーのサポート体制が充実しているかを確認します。特に、医療業界の慣行や専門用語への理解度が高いベンダーであれば、より的確なサポートが期待できます。サポート窓口の対応時間、応答速度、SLA(Service Level Agreement)の内容なども確認しましょう。

医療機関向けの人事評価システムの選び方

最適な人事評価システムを導入し、その効果を最大限に引き出すためには、計画的かつ体系的な選定プロセスを踏むことが極めて重要です。以下のステップを参考に、自院の状況に合わせて進めていきましょう。

Step 1: 導入目的と現状課題の明確化【Why:なぜ導入するのか?】

人事評価システムの導入を成功させるには、まず「なぜ必要なのか?」という目的を明確にすることが重要です。現場が抱える課題を整理し、導入のゴールを共有することで、システム選定や運用設計の方向性が定まり、社内の理解・納得も得やすくなります。

- まず、「なぜ人事評価システムを導入するのか」という根本的な目的を明確にします。

- 現状の人事評価制度や運用における具体的な課題(例:評価のバラつきが大きい、評価業務に時間がかかりすぎる、評価結果が育成に繋がっていない、離職率が高い)を洗い出します。

- システム導入によってどのような状態を目指したいのか(例:評価の公平性を向上させ職員満足度を10%向上させる、評価業務時間を30%削減する、評価データを活用して次世代リーダー候補を選抜する)を具体的かつ測定可能な目標(KPI)として設定します。

- 人事部門だけでなく、経営層、各部門の管理者、情報システム部門など、関連するステークホルダーを巻き込み、目的と課題認識を共有します。現場の意見を吸い上げることも重要です。

Step 2: 要件定義(必須機能・優先順位付け)【What:何が必要か?】

導入目的が明確になったら、次は「どんな機能が必要か」を整理する段階です。現場の運用にマッチする評価軸や項目、操作性、レポート機能などを洗い出し、優先順位をつけることで、自院に最適なシステム選定とスムーズな運用設計につながります。

- Step 1で明確にした目的・課題を解決するために、システムに必要な機能要件を定義します。

- 前述した「重視すべき機能・ポイント」を参考に、自院の規模、組織体制、評価制度、予算などを考慮し、絶対に譲れない必須機能(Must-have)と、あれば望ましい希望機能(Want-to-have)をリストアップし、優先順位をつけます。

- セキュリティ要件、連携したい既存システムなども具体的に洗い出します。

- この要件定義書が、後のシステム比較・選定における重要な判断基準となります。

Step 3: 情報収集と比較検討【Research:どのシステムがあるか?】

必要な機能や要件が整理できたら、次は市場にある人事評価システムの情報収集と比較検討を行います。医療機関向けの実績、対応職種、サポート体制などを基準に、複数の候補を比較することで、自院に最も適したシステムを見極めることが可能になります。

- 定義した要件に基づき、市場にある人事評価システムベンダーの情報を収集します。Webサイト、製品資料、導入事例(特に医療機関)、第三者評価などを参考にします。

- 医療機関向けの機能や導入実績が豊富なベンダーに注目すると良いでしょう。

- 収集した情報をもとに、機能、費用(初期費用、月額/年額、オプション)、サポート体制、セキュリティ、ベンダーの信頼性などを客観的に比較します。

- 比較表などを作成し、要件定義に照らし合わせて候補となるシステムを3~5社程度に絞り込みます。

Step 4: デモンストレーションと操作性の評価【Demo & Trial:実際に使えるか?】

候補となるシステムが絞れたら、実際のデモやトライアルを通じて操作性や使い勝手を確認しましょう。現場スタッフが直感的に使えるか、業務フローに合っているかをチェックすることで、導入後の定着率や運用効率を大きく左右します。

- 絞り込んだ候補ベンダーにデモンストレーションを依頼します。可能であれば、自院の組織構造や評価項目を想定した具体的なシナリオで操作させてもらいましょう。

- 人事担当者だけでなく、実際にシステムを利用する評価者(管理職)や被評価者(一般職員)にも参加してもらい、操作性(UI/UX)を評価します。「簡単で使いやすいか」「直感的に操作できるか」は非常に重要です。

- レポート機能や分析機能が、自院の求めるアウトプットを出せるかを確認します。

- 可能であれば、無料トライアルやパイロット導入を依頼し、一定期間実際に利用してみることで、より深く評価できます。

Step 5: ベンダー評価(サポート・セキュリティ・将来性)【Vendor Check:信頼できるか?】

システムの機能だけでなく、提供するベンダーの信頼性も重要な判断材料です。導入後のサポート体制、セキュリティ対応、医療業界への理解度、継続的なアップデートの有無などを総合的に評価することで、長期的に安心して使えるパートナーかどうかを見極めましょう。

- 機能や操作性だけでなく、ベンダー自体の信頼性も評価します。

- サポート体制(問い合わせ方法、対応時間、レスポンス速度、担当者の専門性、SLA)を詳しく確認します。

- セキュリティ対策に関する詳細な資料(第三者認証、脆弱性診断結果など)を求め、自院の基準を満たしているかを確認します。

- システムのアップデート頻度や将来的な機能拡張のロードマップ、ベンダーの経営安定性なども考慮し、長期的に安心して利用できるかを見極めます。

Step 6: 費用対効果の検討と最終決定【Decision:導入を決定する】

最後に、導入によって得られる効果とコストを総合的に比較・検討し、最終的な導入判断を行います。初期費用・運用コストに加え、業務効率化や離職防止などの効果も視野に入れることで、納得感のある投資判断が可能になります。

- 各候補システムの総コスト(TCO: Total Cost of Ownership)を算出します。初期費用、ライセンス費用(月額/年額)、オプション費用、導入支援費用、カスタマイズ費用、研修費用などを含めて比較します。

- 導入によって期待される効果(業務効率化による人件費削減、離職率低下による採用・教育コスト削減、生産性向上など)を試算し、費用対効果(ROI: Return on Investment)を検討します。

- 機能、操作性、サポート、セキュリティ、費用対効果などを総合的に評価し、最終的に導入するシステムを決定します。

- 導入に向けた体制構築、スケジュール策定、職員への周知計画など、具体的な準備を開始します。

システム選定・導入準備における注意点

人事評価システムの選定と導入準備を進める上で、陥りやすい失敗パターンや特に注意すべき点があります。これらを事前に認識し、対策を講じることで、導入の成功確率を高めることができます。

目的・課題の不明確さ、ゴールの不一致

「システムを導入すること」自体が目的化してしまい、「何のために導入するのか」「何を解決したいのか」が曖昧なまま進めてしまうケースです。目的が不明確だと、必要な機能が分からず、効果測定もできません。必ず導入初期に目的・課題・ゴールを明確にし、関係者間で共通認識を持つことが重要です。

現場ニーズの軽視、トップダウンの押し付け

人事部や経営層だけで選定を進め、実際にシステムを利用する現場の管理者や一般職員の意見を聞かない、あるいは軽視してしまうと、導入後に「使いにくい」「業務実態に合わない」といった不満が噴出し、利用されなくなるリスクがあります。特に多様な職種のニーズを丁寧にヒアリングすることが不可欠です。

機能の多さ=良いシステム、という誤解

多機能なシステムは魅力的に見えますが、自院にとって不要な機能が多く、操作が複雑になっている場合もあります。「あれもこれもできる」ではなく、「自院に必要な機能が、シンプルに、使いやすく提供されているか」という視点で評価することが重要です。機能過多はコスト増や定着阻害に繋がります。

操作性(UI/UX)の確認不足

デモ画面を見るだけでなく、実際に触ってみて、直感的に操作できるか、マニュアルなしでも使えるかを確認することが重要です。多忙な医療従事者にとって、操作が煩雑なシステムは大きな負担となり、利用されなくなります。トライアルなどを活用し、複数人で評価しましょう。

セキュリティ要件の確認漏れ・軽視

医療機関にとってセキュリティは最重要課題です。ベンダーの言うことを鵜呑みにせず、個人情報保護法や関連ガイドラインへの準拠状況、具体的なセキュリティ対策(暗号化、アクセス制御、監査ログ等)について、詳細な資料や第三者認証を求め、厳しくチェックする必要があります。万が一のインシデント発生時の対応体制も確認しておきましょう。

サポート体制の評価不足

導入時の支援はもちろん、運用開始後のサポートが重要です。問い合わせへの対応速度や質、トラブル発生時の対応力、医療業界への理解度などを事前にしっかり確認しましょう。「契約したらサポートが手薄になった」ということがないよう、SLA(サービスレベル合意書)の内容も確認が必要です。

導入後の運用体制・ルールの計画不足

システム導入はゴールではなくスタートです。導入前に、誰がシステムを管理するのか、評価の具体的な運用ルールはどうするのか、職員への研修はどう行うのか、定着に向けたフォローアップ体制などを計画しておく必要があります。システムを入れるだけでは効果は出ません。変化に対応するためのチェンジマネジメントの視点も重要です。

費用対効果(ROI)の検討不足

初期費用や月額費用だけでなく、導入・運用にかかる総コスト(TCO)と、それによって得られる具体的な効果(定量・定性)を試算し、投資対効果を検討することが重要です。コストだけで判断せず、長期的な視点で価値を見極める必要があります。

まとめ

本稿では、医療機関における人事評価システムの重要性から、導入メリット、選定時に重視すべき機能・ポイント、具体的な選定ステップ、そして失敗を避けるための注意点まで、網羅的に解説しました。医療機関特有の多職種性、専門性、そして患者様の安全確保という使命を考慮すると、公正で客観的、かつ効率的な人事評価制度の構築は、組織運営の根幹に関わる重要課題です。人事評価システムは、この課題解決に貢献し、職員のエンゲージメント向上、計画的な人材育成、データに基づいた戦略的人事を実現するための強力なツールとなり得ます。最適なシステムを選定するためには、自院の課題と目的を明確にし、医療現場のニーズに合致した機能(特に柔軟性、セキュリティ、操作性)を見極め、計画的なプロセスを経て、費用対効果を総合的に判断することが不可欠です。導入後の運用を見据えた準備と、現場との連携も成功の鍵となります。本稿が、貴院における最適な人事評価システム選びの一助となれば幸いです。