更新日:2025/03/12

中小企業向け適性検査導入ガイド

【監修】株式会社ジオコード 管理部長

小島 伸介

株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。

上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。

中小企業においては、大企業と比べて採用活動のリソースが限られているため、採用ミスマッチや早期離職、社員の定着率低下といった課題が深刻化しがちです。特に、採用基準や評価方法が人事担当者の主観に左右されやすい場合、入社後の適応や組織の活性化に悪影響を及ぼす可能性があります。こうした背景から、適性検査の導入が注目されています。

適性検査は、応募者の能力や性格、価値観を客観的な数値データとして測定し、企業の求める人材像とのマッチングを図るためのツールです。中小企業においても、限られた採用リソースの中で、より効率的かつ公正な人材選考を実現するために大きなメリットをもたらします。

本記事では、適性検査の基本概念、導入が必要な理由、検査の種類と選定ポイント、導入手順や運用方法、さらには導入後の活用方法について詳しく解説します。この記事を参考に、自社の採用プロセスや人事評価システムに適性検査を効果的に組み込むことで、組織全体のパフォーマンス向上を実現してください。

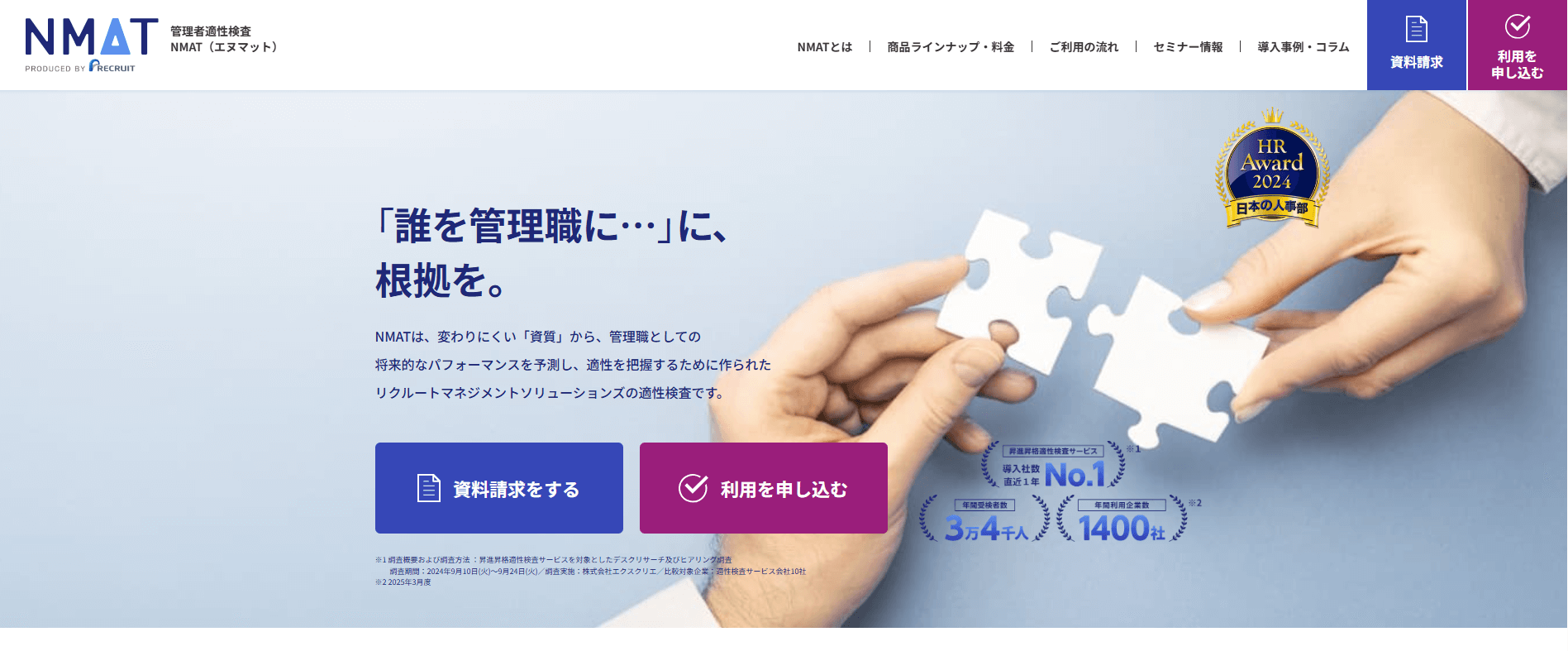

おすすめの適性検査サービス

scroll →

| サービス名称 | 特長 | 初期費用 | 利用料金 | 検査方法 |

|---|---|---|---|---|

ミキワメAI 適性検査

|

|

要お問い合わせ |

受検料 550円/人 (社内受検は何回受けても無料) システム利用料44,000円/月~ (従業員数に応じて変動あり) お問い合わせ |

Webテスト |

TG-WEB

|

|

要お問い合わせ | 受検料:2,000円/件~ |

Webテスト オンラインAI監視型Webテスト方式 テストセンター マークシート |

SCOA総合適性検査

|

|

要お問い合わせ | 受検料:2,000円/人~ |

Web方式 マークシート方式 テストセンター方式 会場/OLTC併用(2026年4月~ ) |

CUBIC適性検査

|

|

要お問い合わせ |

サンプル受検プラン(受検者3名まで):無料 個別実施プラン(受検者1名~):2,500円/名~ パックプラン(受検者50名~):2,000円/名~ ウケホーダイプラン(人数無制限):160万円~(年間) ※上記の⾦額はすべて税抜 お問い合わせ |

ペーパーテスト Webテスト |

「HaKaSe診断」for Recruiting

|

|

0円 |

受検料:0円 ※採用候補者は月10件まで無料 (社員の受検は20名まで無料) |

Webテスト |

SPI3

|

|

0円 | 受検した人数分の従量課金制(1人~) ※料金はテスト内容×受検方法によって異なる ※最短1営業日から利用可能 |

テストセンター (東京・名古屋・大阪・仙台・広島・福岡・オンライン会場) インハウス CBT Webテスト ペーパーテスティング |

アッテル適性検査

|

|

0円 |

受検費用(/200名):36万円 分析費用:無料(高度分析はオプション) お問い合わせ |

Webテスト |

NMAT

|

|

0円 | 受検費用:6,000円/名(税抜) | Webテスト マークシート |

| ミイダス |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | Webテスト |

| 玉手箱Ⅰ |

|

要お問い合わせ | 年間ライセンス料:120万円(税抜) | C-GAB/Webテスト |

| tanΘ |

|

要お問い合わせ | (従量課金プラン) 適性検査:2,000円/件 能力検査:1,000円/件 ※月額利用料等の固定費なし (定額プラン) 年間1000名以上の受検予定の場合 要お問い合わせ |

Webテスト |

| GAB |

|

要お問い合わせ | WebGAB プランA(Web) 年間使用権料 250万円/年、受検料 600円/名 WebGAB プランB(Web) 年間使用権料 120万円/年、受検料 1,100円/名 C-GABplus(テストセンター) 登録料 36,000円/年、受検料 4,800円/名 GAB(紙) 問題冊子 600円/冊、採点処理料 3,500円/名 |

Webテスト テストセンター方式 ペーパーテスト |

| Compass |

|

要お問い合わせ | ・適性検査 (年間の見込み利用者数が100名以下) 基本料金:無料、受検費用:2,200円/名 (年間の見込み利用者数が100名以上) 年間基本料:110,000円、受検費用:1,100円/名 ・基礎能力検査 (年間の見込み利用者数が100名以下) 受検料:1科目275円/名 (年間の見込み利用者数が100名以上) 年間基本料:55,000円、受検料:1科目138円/名 |

Webテスト 質問紙形式 |

| TAP |

|

要お問い合わせ | 通常プラン 初回登録料:33,000円 タイプごとの採点料:1,100円~1,430円 各種オプション:605円~715円 採点月間利用料金:11,000/月 (マークシート方式のみ)問題用紙代+送料荷造費 使い放題プラン、スタートプランもあり |

Webテスト マークシート方式 |

| GPS-Business |

|

0円 | 1名当たり¥4,500(税別) | Webテスト(音声・動画、テキスト問題) |

| HRアナリスト 人材分析 |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | オンラインでのアンケート |

| My KARTE |

|

要お問い合わせ | My KARTE:1名・1シート5,500円 Leader KARTE:1名・1シート16,500円 |

Webテスト |

| PETⅡ |

|

要お問い合わせ | 1受験1,500円(税別) | Webテスト |

| カオナビ |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | - |

| アドバンテッジインサイト |

|

0円 | 要お問い合わせ |

Webテスト マークシート テストセンター |

| タレントパレット |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | Webテスト |

| DBIT/DPI/DIST |

|

導入費用550,000円(税込) ※大量受検者向けプラン |

適性検査の種類によって異なります | 適性検査の種類によって異なります |

| Talentgram |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | Webテスト |

| HCi-AS |

|

55,000円 |

4,400円/人(1人~30人まで) 3,850円/人(31人~100人まで) 3,300円/人(101人~) |

Webテスト 質問紙形式 |

| 玉手箱Ⅲ |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | Webテスト |

| V-CAT |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ |

作業検査方式 アンケート方式 |

| BPASSサーベイ |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | Webテスト |

| テキカク |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | - |

| SKK式適性検査 |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | マークシート |

| CUBIC |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | マークシート |

| Web適性検査CPA |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | Webテスト |

| 不適性検査スカウター |

|

標準プラン 0円 プライムプラン 0円 |

標準プラン 0円 プライムプラン 132,000円/年 検査費用 0~990円/名 |

Webテスト マークシート回答方式 紙の回答用紙記入方式 |

| HRベース |

|

基本プラン 20,000円 使い放題プラン 50,000円 |

基本プラン(Web受験) 3,000円/件(1〜100件) 2,500円/件(101〜300件) 2,000円/件(301件〜) 紙冊子型を希望:紙冊子利用料+500円/件 知的能力検査を追加:2科目+500円/件、3科目+750円/ 件 使い放題プラン 900,000円~/上限件数により異なる |

Webテスト 紙冊子形式(基本プランのみ) |

| TAL |

|

10,000円(税別) | 3,500円/人(税別)受検者数による従量課金 | Webテスト |

| Talent Analytics |

|

0円 |

ライトプラン:8.6万円~/年 (1人あたり4,300円) ベーシックプラン:40万円~/年 (1人あたり4,000円) ※ベーシックプランのみ、4つのオプション機能が無料で利用可能 ※価格はすべて税抜表示 |

Webテスト |

この記事の目次はこちら

1. 適性検査とは?

適性検査とは、人材がその職務に適しているか、また企業の社風や業務内容に合致しているかを客観的に分析するためのテストです。一般的に、適性検査は大きく「能力検査」と「性格検査」の2種類に分類されます。

1-1. 能力検査

能力検査は、応募者の基礎学力、知的能力、論理的思考力などを測定します。

- 言語分野:文章の読解力、語彙力、論理的な文章整理能力を評価。

- 非言語分野:数的処理能力、図表の読み取り、推論力など、数学的要素や論理性を重視。

また、企業によっては英語力や構造的把握力など、より専門的な能力を評価する場合もあります。

1-2. 性格検査

性格検査は、応募者のパーソナリティ、価値観、行動特性を把握するためのツールです。

- 評価内容:コミュニケーション能力、協調性、ストレス耐性、向上心、リーダーシップなど、組織での適応性を数値化。

- 導入目的:採用時だけでなく、昇進、部署配置、研修計画の策定など、人材育成や組織運営全般に活用可能。

中小企業においては、限られた採用リソースで客観性を確保し、採用ミスマッチを防ぐために、能力検査と性格検査の両面から評価することが非常に有効です。

2. 中小企業における適性検査の必要性

中小企業は、採用候補者数や人事部体制が大手に比べて小規模なため、一人ひとりの採用判断が企業の将来に大きく影響します。適性検査導入の必要性は以下の点で強調されます。

2-1. 採用ミスマッチの低減

適性検査を実施することで、履歴書や面接だけでは見えにくい応募者の内面的な能力や特性を数値化し、客観的な評価が可能となります。これにより、採用後のミスマッチを予防し、早期離職のリスクを低減できます。

2-2. 客観的な評価基準の確立

人事担当者や面接官の主観に頼らず、適性検査によって得られる数値データを基に、誰がどのような能力や特性を持っているかを明確に把握できます。これにより、評価の公平性と透明性が向上し、採用後の社員のモチベーション向上にも寄与します。

2-3. 限られたリソースでの効率化

中小企業では、書類選考や面接のみでは見落としがちなポイントを適性検査が補完します。限られた採用リソースの中で、効率的に優秀な人材を選抜できるため、コスト削減にもつながります。

2-4. 人材育成と組織運営への活用

適性検査は、採用選考だけでなく、既存社員の能力評価や人材育成、適材適所の配置にも活用できます。社員一人ひとりの強みや課題を把握し、最適な配置や育成計画を策定することで、組織全体のパフォーマンス向上を実現します。

3. 適性検査の種類と自社に合った選び方

市場には多種多様な適性検査ツールが存在します。中小企業が自社に最適な適性検査を選ぶために、以下のポイントを確認しましょう。

3-1. 検査タイプの違い

- 能力検査:SPIや玉手箱など、言語・非言語、場合によっては英語などを測定。

- 性格検査:OPQやYG性格検査など、応募者のパーソナリティや行動特性を把握。

3-2. 実施形式の選択

適性検査の実施方法は大きく3種類に分かれます。

- 自宅受検型Webテスト:受検者が自宅でオンライン受検可能。場所や時間に制約がなく、導入コストが低いが、不正受検リスクに注意が必要。

- 会場受検型Webテスト(テストセンター):受検者が指定会場で受検するため、不正リスクが低減されるが、会場手配や運営コストがかかる。

- ペーパーテスト:会場で筆記試験を実施。正確な採点が可能ですが、運営に手間がかかる。

3-3. コストと所要時間

各ツールには受検料、初期費用、年間利用料などが設定されています。中小企業は、限られた予算内で効率的に運用できるツールを選ぶことが重要です。また、受検者の負担となる検査時間も考慮し、短時間で結果が得られるWebテスト形式は応募者のストレス軽減にも寄与します。

3-4. 測定内容とレポートの使いやすさ

適性検査が測定する項目や、結果のフィードバック方法(グラフや図表、具体的なアドバイスの有無)は、採用後の評価や育成計画に大きな影響を与えます。使いやすいレポート形式を提供しているツールを選ぶと、運用がスムーズに進みます。

3-5. 導入実績と信頼性

過去の導入実績や業界での評価、導入企業数などを確認することで、信頼性の高いツールを選ぶことができます。実績が豊富なツールは、既に多くの中小企業で効果を発揮しているため、安心して導入できます。

4. 適性検査導入の手順と実施ポイント

中小企業が適性検査を導入する際は、以下の手順に従って準備・運用を行います。

4-1. 導入前の準備

- 目的の明確化

まず、適性検査を導入する目的(採用選考、配属、評価、人材育成など)を明確にし、自社がどのような課題を解決したいかを整理します。 - 必要な検査項目の洗い出し

自社の求める人材像に基づき、重視すべき能力や性格特性を決定し、必要な検査内容をリストアップします。 - 社内関係者との協議

人事部、採用担当、現場の管理職など、関係者と意見交換を行い、導入の方向性と運用方法を統一します。

4-2. 導入ステップ

- 検査ツールの選定と契約

複数のツールのコスト、所要時間、導入実績、レポート形式などを比較検討し、自社に最適な適性検査ツールを選定します。 - 内部トレーニングと運用マニュアルの整備

採用担当者や評価者に対して、適性検査の意義、結果の解釈方法、フィードバック方法についてのトレーニングを実施し、運用マニュアルを作成します。 - 採用プロセスへの組み込み

応募者に対して適性検査を実施するタイミングを決定し、書類選考や面接と連動させた選考プロセスを構築します。

4-3. 運用時のポイント

- 検査結果のフィードバック

適性検査の結果を、採用判断や人材配置にどのように反映させるかを具体的なルールとして定めます。 - 定期的な見直しと改善

運用開始後は、検査結果と採用後の成果をフィードバックとして収集し、検査の運用方法や採用基準の見直しを定期的に行います。 - 受検者へのサポート体制の整備

適性検査が初めての応募者に対して、事前説明や模擬試験の実施、問い合わせ窓口の設置など、安心して受検できる環境を整備します。

5. 導入によるメリットと留意点

適性検査の導入により得られる具体的なメリットと、運用上の注意点を以下に整理します。

5-1. 導入メリット

- 客観的な人材評価

数値化された検査結果により、面接や書類だけでは把握しにくい応募者の内面や潜在能力を明確に評価でき、公平性が向上します。 - 採用ミスマッチの低減

適性検査の結果を参考にすることで、応募者が実際の業務に適応できるかを判断でき、採用後の離職率や不適切な配置のリスクを低減できます。 - 効率的な採用プロセスの構築

書類選考の段階で適性検査の結果を活用することで、面接に進む候補者を絞り込み、限られた人事リソースを効率的に運用できます。 - 人材育成・配置への活用

既存社員に対しても適性検査を実施することで、各社員の強みや課題が把握でき、最適な部署配置や育成計画の策定に役立ちます。

5-2. 導入上の留意点

- 検査結果の限界

適性検査はあくまで評価手段の一つであり、面接や実技試験といった他の評価方法と併用する必要があります。結果に過度に依存しない総合的な判断が求められます。 - 受検者の心理的負担

適性検査の結果が採用の最終判断に影響する場合、応募者に不安やプレッシャーを与える可能性があります。適切な事前説明とフォローアップが重要です。 - コストと運用の負担

導入や運用にかかる費用、管理体制の構築など、企業側の負担も考慮し、コストパフォーマンスに優れたツールを選定することが必要です。

6. 適性検査導入後の活用方法

適性検査は、採用選考だけでなく、導入後も組織運営や人材育成に幅広く活用できます。

6-1. 採用プロセスへのフィードバック

採用活動で実施した適性検査の結果をもとに、次回以降の採用基準の見直しや改善を行うことが可能です。たとえば、採用した社員の定着率やパフォーマンスと検査結果の相関を分析することで、より効果的な評価基準を構築できます。

6-2. 人材評価と育成プランの策定

適性検査の結果は、社員一人ひとりの能力や性格を客観的に把握できる貴重なデータです。これにより、各社員の強みや課題を明確にし、個々に合わせた研修プログラムやキャリアパスの設計が可能となります。定期的な再検査を通じて、社員の成長や変化を追跡し、適切なフィードバックを実施することも重要です。

6-3. 組織内の最適配置とチームビルディング

各部署で適性検査の結果を共有することで、役割分担やチーム構成の最適化が実現します。たとえば、コミュニケーション能力に優れた社員をリーダー候補として配置したり、数理能力が高い社員を企画や分析部門に配置することで、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。

6-4. 戦略人事の推進

中小企業においても、戦略的な人材配置や育成は経営の重要な鍵です。適性検査を活用して各社員の潜在能力を正確に把握し、長期的な視点での人材戦略を策定することで、企業全体の競争力や生産性の向上につなげることができます。

7. まとめ

中小企業にとって、適性検査の導入は採用ミスマッチを防止し、社員の定着率や組織全体の生産性向上に直結する非常に有効な手段です。適性検査は、応募者の能力や性格、価値観を客観的な数値データとして評価することで、人事担当者が主観に頼らず、公平な人材選考と配置、育成を実現するための強力なツールとなります。導入前の目的設定、検査項目の明確化、ツール選定、内部トレーニング、運用体制の整備など、しっかりとした準備とプロセスを踏むことで、適性検査のメリットを最大限に活用できるでしょう。ぜひ、この記事を参考にして、自社に最適な適性検査ツールを導入し、組織力の強化と企業成長に結びつけてください。