更新日:2025/12/05

社食とお弁当、どっちがよい? コスパが良く手間もかからない宅配社食サービスおすすめ6選

【監修】株式会社ジオコード 管理部長

小島 伸介

株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。

上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。

社食(社員食堂)とお弁当はどちらもビジネスパーソンの食事を支えるものですが、それぞれ違いがあります。企業としては、従業員の満足度を高めつつ、コストを抑えて導入しやすい方法を選びたいところです。

本記事では、社食とお弁当の違いを「費用・健康・時間」の3つの観点から比較します。また社員食堂を導入できない企業でも利用しやすい、おすすめのお弁当型の宅配社食サービスも併せてご紹介します。社内の食事環境を向上させたいとお考えの企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス

scroll →

| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |

|---|---|---|---|

snaq.me office(スナックミーオフィス)

|

|

初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |

設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |

オフィスで野菜

|

|

要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |

設置型 |

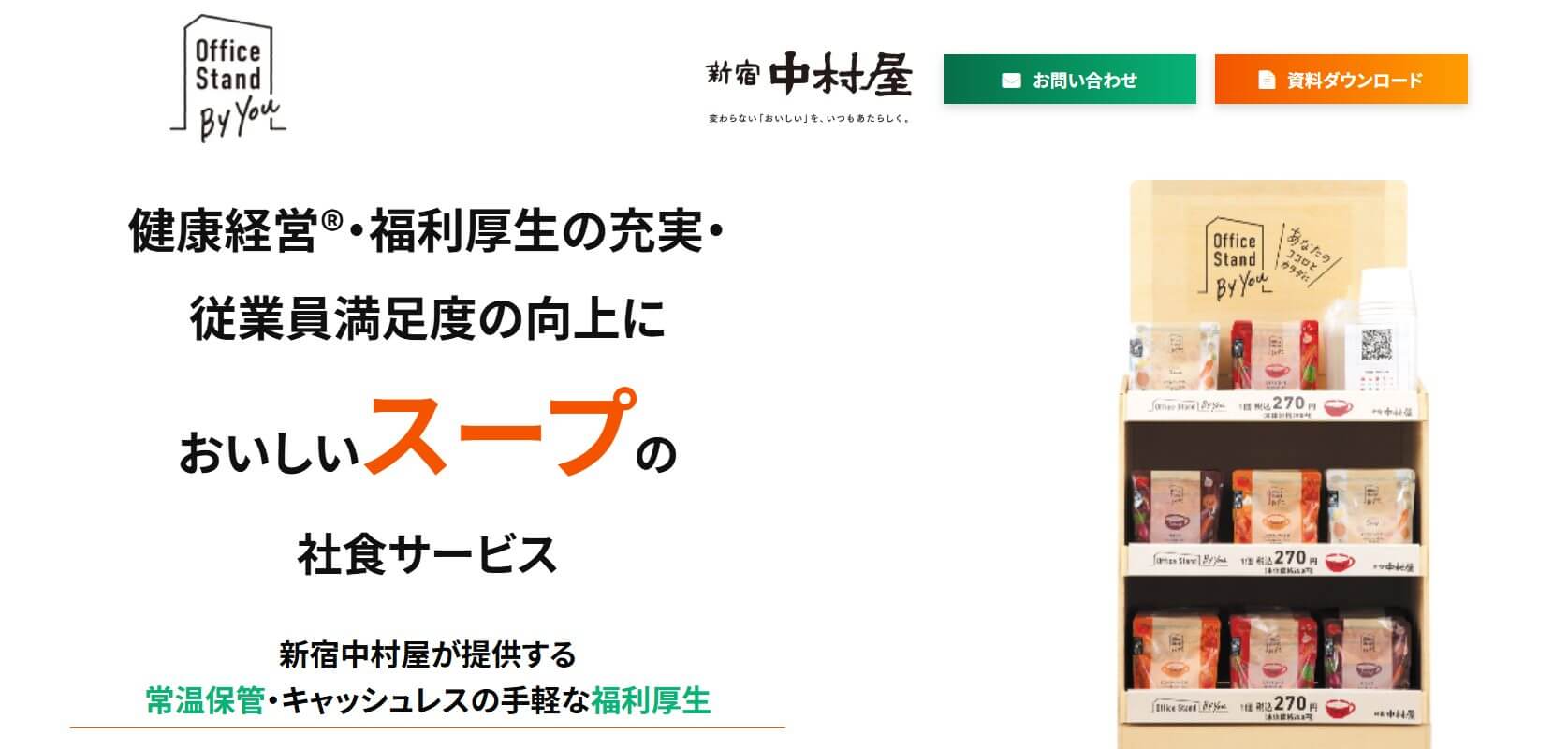

Office Stand By You

|

|

要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |

設置型 |

シャショクラブ

|

|

初期費用:0円 ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |

お弁当型 |

| オフィスおかん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |

| オフィスプレミアムフローズン |

|

企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |

設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| オフィスでごはん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| ESキッチン |

|

月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |

| KIRIN naturals |

|

要お問い合わせ | 設置型 |

| パンフォーユー オフィス |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| セブン自販機 |

|

要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |

| チケットレストラン |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| どこでも社食 |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| 社食ごちめし |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| まちなか社員食堂 |

|

初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |

外食補助型 |

| 筋肉食堂Office |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |

| 社食DELI |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| おべんとうの玉子屋 |

|

お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |

お弁当型 |

| ごちクルNow |

|

初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |

お弁当型 |

| お弁当.TV |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| はらぺこ |

|

要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |

| nonpi Chef’s LUNCH |

|

要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |

| 500円出張食堂 |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |

出張社内提供型 |

| DeliEats DR |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |

お弁当型 |

| オフィスコンビニTUKTUK |

|

要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |

設置型 |

この記事の目次はこちら

社食とお弁当はどっちがよいの?

社食とお弁当では、食事にかかる費用や栄養バランス、準備に必要な時間に違いがあります。それぞれの特徴を理解した上で、選択することが大切です。

費用

社食の場合、1食にかかる費用は企業や導入サービスによって変動します。ここでは一般的な社食の価格帯を例に、1カ月でどの程度の費用になるのかを説明します。

<社食にかかる費用例>

1食当たりの想定価格をもとに、週5日・4週間利用した場合の想定費用は次の通りです。

- 300円の場合:300円 × 5日 × 4週間 = 6,000円

- 500円の場合:500円 × 5日 × 4週間 = 10,000円

- 700円の場合:700円 × 5日 × 4週間 = 14,000円

- 900円の場合:900円 × 5日 × 4週間 = 18,000円

一方、従業員がお弁当を手作りする場合は、社食よりも安く抑えられる可能性もあります。

<お弁当にかかる費用例>

個人差はありますが、1食にかけるお弁当の費用は200〜350円を目安にしている方が多いといわれています。200〜350円と想定し、週5日・4週間利用した場合の想定費用は次の通りです。

- 200円の場合:200円 × 5日 × 4週間 = 4,000円

- 300円の場合:300円 × 5日 × 4週間 = 6,000円

- 350円の場合:350円 × 5日 × 4週間 = 7,000円

ただし、お弁当作りには水道代・ガス代・電気代などの光熱費も発生します。金額としては少額ですが、毎日継続する場合は一定の負担になることを認識しておきましょう。

まとめると、1食200円程度で作れる場合はお弁当の方が費用は抑えられる一方、社食は調理の手間がなく、安定した料金で食事できる点が魅力です。

健康

健康面では、社食とお弁当のどちらにも利点があります。

社食を導入している企業では、栄養バランスを考えたメニューが用意されていることもあり、管理栄養士が監修した食事やヘルシーな食事を選べるケースも増えています。オフィス内で気軽に昼食が取れるため、忙しさを理由に昼食を抜く従業員が減る点もメリットです。

一方、お弁当は自分で食べるものを決められるため、カロリーやアレルギー、栄養素を意識したメニューを作りやすい点がポイントです。工夫次第で健康的な食事を続けられるでしょう。しかし、夕食の残りやいつも同じ作り置きをお弁当に入れ続けると、栄養バランスに偏りが出る可能性もある点には注意してください。

総合すると、毎日の献立を考える負担を減らしたい場合は社食が適しており、栄養バランスを自分で管理できる場合はお弁当が適しています。

時間

時間の面では、社食が大きく優位になります。社食の場合、従業員は購入するだけでオフィス内で簡単に食事を取れるため、忙しい日でもスムーズに昼食を済ませられます。外食のようにオフィス外へ移動する必要がなく、休憩時間を落ち着いて過ごせる点も魅力です。

一方、お弁当の場合は日々の準備に時間が必要です。最近は時短レシピも増えていますが、食材の購入・調理・詰め込み・容器洗いなど、どうしても手間が発生します。毎日の業務と両立して継続するには、ある程度の負担を覚悟しなければなりません。

準備や後片付けにかかる時間を減らしたい場合には、社食の方が向いているといえるでしょう。

お弁当型の宅配社食サービスを導入するのも選択肢の一つ

従業員の食事環境を整えたいものの、社員食堂を設置できない企業は少なくありません。スペースの確保や設備の投資が必要になるため、特に中小企業では導入のハードルが高い傾向があります。そのような場合に役立つのが、企業向けの社食サービスです。社食サービスは従業員の食事をサポートするもので、企業規模や働き方に合わせて柔軟に導入できます。

社食サービスにはいくつかの形態があります。例えば、オフィスの一角に冷蔵庫や陳列棚を設置し、いつでも軽食や飲み物を購入できる「設置型」。昼食時間に合わせて社食サービスのスタッフが料理を提供する「提供型」。さらに、提携レストランやコンビニエンスストアで使える電子チケットやICカードを配布する「外食補助型」などがあります。これらは社員食堂がなくても手軽に導入でき、従業員の食事の選択肢を広げられるでしょう。

他にも「お弁当型の宅配社食サービス」もあります。一口にお弁当型の宅配社食サービスといっても、指定した時間にお弁当を届けてもらえるタイプや、スタッフがオフィスへ訪問して販売するタイプなどがあり、多様な働き方に対応しやすい点が評価されています。混雑した飲食店を避けたいときや忙しいときでも、スムーズに食事を確保できる点が大きなメリットです。

またお弁当型の宅配社食サービスはさまざまなものがあり、和食や洋食、中華、ヘルシーメニューなど、従業員の好みに合わせて選べます。企業側でお弁当の費用をどの程度補助するか柔軟に設定できるサービスもあり、従業員の健康面と経済面の両方に配慮した制度づくりが可能です。

お弁当型の宅配社食サービス おすすめ6選

ここからは、企業に導入しやすいお弁当型の宅配社食サービスを6つご紹介します。各サービスの特徴を把握し、自社のニーズに合ったものを比較検討しましょう。

シャショクラブ

シャショクラブは、多様なメニューを日替わりで提供する宅配型の社食サービスです。オフィスにいながら手頃な価格でバランスの良い食事を取れるので、幅広い企業が導入しています。1日数十種類のメニューがそろっており、飽きが来にくい点も特長です。

お弁当は指定時間にオフィスへ配送されるため、手間がかかりません。さらにWeb上で従業員が簡単に数秒で注文できる仕組みになっており、総務担当者の工数がかからない点も魅力です。

またお弁当には従業員の名前が記載された専用ラベルシールが付けられているので、どのお弁当が誰のものなのか迷うこともありません。

| 運営会社 | 株式会社RETRY |

| URL | https://shashoku-love.jp/ |

社食DELI

社食DELIは、累計販売食数が1億食、累計導入企業が800社以上の実績を誇る宅配社食サービスです。和・洋・中・エスニックなどジャンルを問わず、30種類以上の豊富なラインナップが用意されています。従業員は栄養バランスの取れたお弁当を、1食350円から購入可能です。また非接触でスムーズな会計が可能な、キャッシュレス決済も導入されています。

さらに社内の空きスペースやカウンターテーブルなど、柔軟に販売場所を設定できるので、スペースに余裕がない企業でも導入しやすいでしょう。設置の準備・手配は社食DELIのスタッフがサポートするため、手間がかかりません。

| 運営会社 | ワオ株式会社 |

| URL | https://www.shashokudeli.com/ |

おべんとうの玉子屋

おべんとうの玉子屋は、創業50年を迎える老舗企業が提供しているお弁当の宅配サービスです。毎日変わる豊富なメニューと、家庭料理のような親しみやすい味付けが特長で、多くの企業に長年利用されています。和食や洋食、中華はもちろん、世界の料理や郷土料理などバリエーションに富んでいる他、春は菜の花、秋はきのこなど季節を感じられるメニューも豊富です。おべんとうの玉子屋の特長として、オリジナルブレンド米を使用しています。シールド乳酸菌®100億個入りで冷めても甘みのあるお米を味わえます。

企業規模を問わず対応可能で、少人数のオフィスでも導入しやすい点がメリットです。また食材選びにこだわり、バランスの良い献立を組んでいるため、健康面を重視したい企業にも適しています。

| 運営会社 | 株式会社玉子屋 |

| URL | https://www.tamagoya.co.jp/ |

ごちクルNow

ごちクルNowは、オフィス向けにお弁当を即時配送するフードデリバリーサービスです。当日の配送に対応しているため、急な会議や打ち合わせなどで昼食時間が確保しにくい状況でも便利に利用できます。旬の食材と肉や魚、野菜の栄養バランスを重視したお弁当を購入可能です。

従業員は専用のアプリやWebサイトから簡単に注文から決済まで行えるので、企業担当者の方が注文や集計作業の必要がありません。

| 運営会社 | スターフェスティバル株式会社 |

| URL | https://gochikurunow.com/lp/ |

お弁当.TV

お弁当.TVは、企業向けに多彩なジャンルの弁当を提供している宅配サービスです。管理栄養士監修の日替わり弁当を毎日楽しめます。日替わり弁当の他にも、特上のり鮭重やスマートミール、丼から柔らかジューシー下町ホリちゃんの唐揚げ弁当など豊富な種類があるのも特長です。

企業向けサービスとして、Web注文のしやすさや管理のしやすさにも力を入れています。個人注文・個人決済も可能で、オフィスでの販売や夕食の配達、ホテル・レストランの賄いといった便利なサービスも充実しています。

| 運営会社 | お弁当テレビ株式会社 |

| URL | https://obentou.tv/ |

DeliEats DR

DeliEats DRは、1,000種類以上のラインナップがあるお弁当を企業向けに提供する宅配サービスです。専門スタッフがオフィスへ直接訪問して販売する方式を採用しており、従業員はその場で好みの弁当を選択可能です。

お弁当以外にも、新鮮なサラダやフルーツなども提供しています。保存料や合成着色料不使用なので、「健康経営」を目指す企業にも適しています。1日当たりの販売個数は70個~となるため、従業員数などに合わせて導入を検討しましょう。

| 運営会社 | 株式会社GeNEE DeliEats |

| URL | https://www.delieats-dr.me/ |

まとめ

社食とお弁当には、それぞれ費用・健康・時間の面で違いがあります。費用を抑えたい場合は手作りのお弁当の方が安上がりになる可能性もあるものの、準備にかかる手間や時間を考えると、社食の方が利便性が高いケースもあります。従業員の働き方やオフィス環境に合わせ、どちらが適しているかを見極めることが大切です。

しかし、社員食堂を設置できる企業は多くありません。スペースの制約や運営コストを考えると、中小企業では特に導入が難しいケースが目立ちます。そのような場合に活用しやすいのが、社食サービスです。設備投資を抑えながら導入でき、従業員の健康や満足度を向上させる方法として注目が集まっています。

本記事で紹介した宅配社食サービスは企業規模を問わず導入しやすく、メニューの豊富さや健康面への配慮など、さまざまな強みがあります。従業員が安定して昼食を取れる環境を整えることで、生産性の向上やコミュニケーションの活性化にもつながるでしょう。

自社の課題や従業員のニーズを踏まえ、適した社食サービスを検討することが大切です。設備を整えることが難しい場合でも、社食サービスをうまく活用すれば、無理なく従業員の食事環境を改善できます。ぜひさまざまなサービスを比較検討して、自社に合ったものをご検討ください。

【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス

scroll →

| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |

|---|---|---|---|

snaq.me office(スナックミーオフィス)

|

|

初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |

設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |

オフィスで野菜

|

|

要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |

設置型 |

Office Stand By You

|

|

要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |

設置型 |

シャショクラブ

|

|

初期費用:0円 ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |

お弁当型 |

| オフィスおかん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |

| オフィスプレミアムフローズン |

|

企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |

設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| オフィスでごはん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| ESキッチン |

|

月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |

| KIRIN naturals |

|

要お問い合わせ | 設置型 |

| パンフォーユー オフィス |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| セブン自販機 |

|

要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |

| チケットレストラン |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| どこでも社食 |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| 社食ごちめし |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| まちなか社員食堂 |

|

初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |

外食補助型 |

| 筋肉食堂Office |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |

| 社食DELI |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| おべんとうの玉子屋 |

|

お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |

お弁当型 |

| ごちクルNow |

|

初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |

お弁当型 |

| お弁当.TV |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| はらぺこ |

|

要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |

| nonpi Chef’s LUNCH |

|

要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |

| 500円出張食堂 |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |

出張社内提供型 |

| DeliEats DR |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |

お弁当型 |

| オフィスコンビニTUKTUK |

|

要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |

設置型 |