社食メニュー徹底解説!従業員満足度と健康を向上させる献立計画の秘訣

【監修】株式会社ジオコード 管理部長

小島 伸介

株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。

上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。

社食、つまり社員食堂の導入は、多くの企業にとって従業員の満足度向上や健康経営推進のための重要な施策となり得ます。しかし、ただ設置するだけではその効果を最大限に引き出すことはできません。成功の鍵を握るのは、魅力的で質の高い「社食 メニュー」の提供にあります。美味しい食事は従業員の午後の活力となり、バランスの取れた献立は健康維持に貢献し、ひいては生産性の向上にも繋がる可能性があります。本記事では、社食の導入を検討されている管理部や福利厚生担当者の皆様に向けて、従業員に喜ばれ、企業の価値向上にも寄与する社食メニューを構築するための考え方、具体的なポイント、そして計画の進め方について、基本から応用まで幅広く、そして深く掘り下げて解説していきます。社食メニューが単なる食事提供の場を超え、コミュニケーション促進や企業文化醸成のツールともなり得る理由を探りながら、最適なメニュー計画のヒントを提供します。日々の献立作りから、長期的な視点でのメニュー戦略まで、成功する社食運営に不可欠な要素を網羅的にご紹介しますので、ぜひ貴社の社食導入・改善計画にお役立てください。

【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス

scroll →

| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |

|---|---|---|---|

snaq.me office(スナックミーオフィス)

|

|

初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |

設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |

オフィスで野菜

|

|

要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |

設置型 |

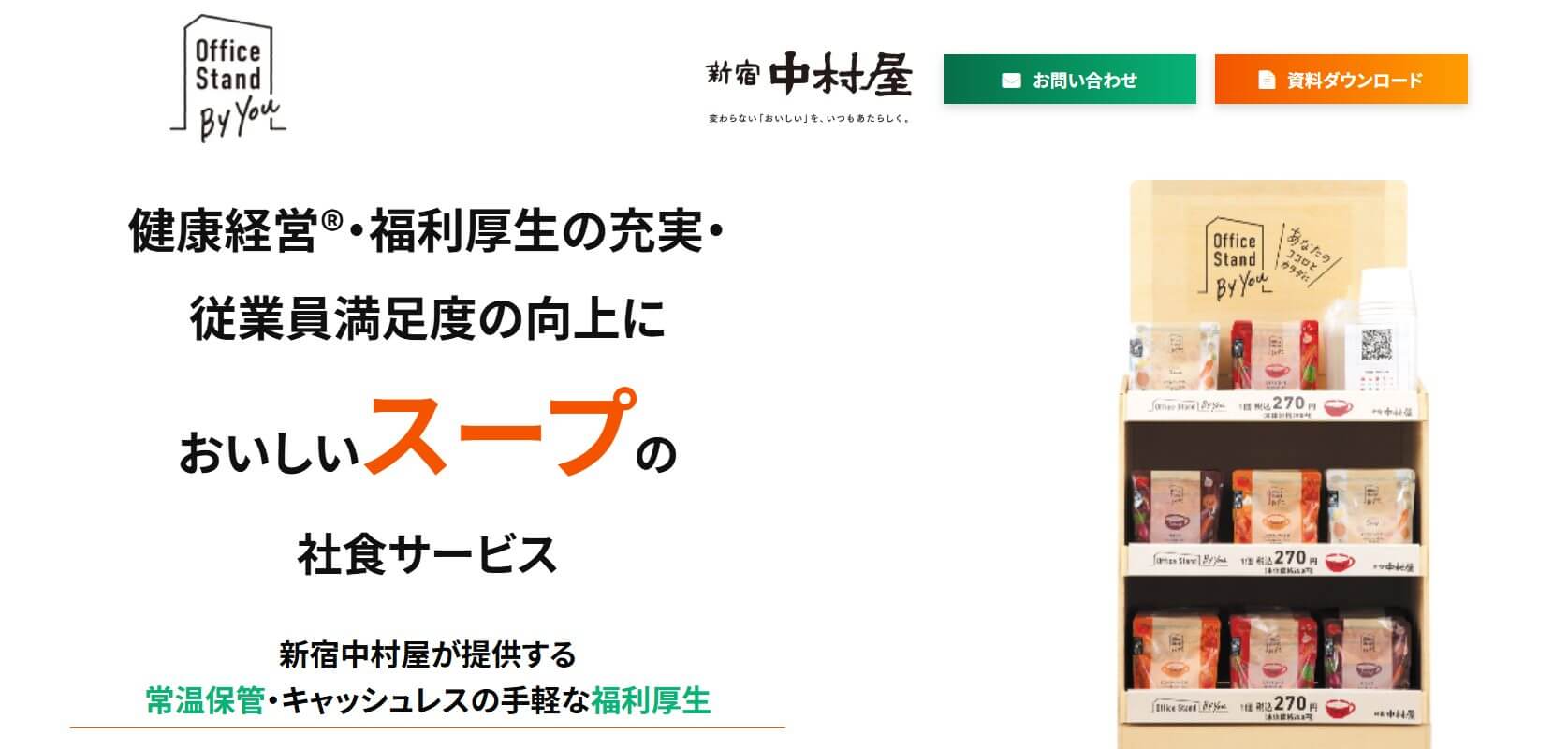

Office Stand By You

|

|

要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |

設置型 |

シャショクラブ

|

|

初期費用:0円 ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |

お弁当型 |

| オフィスおかん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |

| オフィスプレミアムフローズン |

|

企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |

設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| オフィスでごはん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| ESキッチン |

|

月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |

| KIRIN naturals |

|

要お問い合わせ | 設置型 |

| パンフォーユー オフィス |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| セブン自販機 |

|

要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |

| チケットレストラン |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| どこでも社食 |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| 社食ごちめし |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| まちなか社員食堂 |

|

初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |

外食補助型 |

| 筋肉食堂Office |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |

| 社食DELI |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| おべんとうの玉子屋 |

|

お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |

お弁当型 |

| ごちクルNow |

|

初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |

お弁当型 |

| お弁当.TV |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| はらぺこ |

|

要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |

| nonpi Chef’s LUNCH |

|

要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |

| 500円出張食堂 |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |

出張社内提供型 |

| DeliEats DR |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |

お弁当型 |

| オフィスコンビニTUKTUK |

|

要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |

設置型 |

この記事の目次はこちら

なぜ「社食メニュー」が従業員満足度と企業価値向上の鍵なのか

社食メニューの充実は、単に従業員の空腹を満たす以上の多大な価値を企業にもたらします。まず最も直接的な効果として、従業員満足度の向上が挙げられます。美味しく、バリエーション豊かで、健康的な食事がリーズナブルな価格で提供されれば、従業員は企業からの配慮を感じ、日々の業務に対するモチベーションが高まります。これは特に、外食にかかる費用や手間、あるいは持参する弁当の準備といった負担を軽減できる点で、福利厚生としての価値を実感しやすい部分です。さらに、質の高い社食メニューは、優秀な人材の獲得や定着においても重要な要素となり得ます。企業の魅力の一つとして社食の充実度をアピールすることは、採用競争において有利に働く可能性があります。また、健康経営の観点からも社食メニューの役割は極めて重要です。栄養バランスの取れた食事を提供することで、従業員の健康維持・増進をサポートし、生活習慣病のリスク低減に貢献できます。健康な従業員が増えれば、欠勤率の低下や集中力・生産性の向上に繋がり、結果的に企業全体の業績向上にも寄与します。加えて、社食は従業員同士のコミュニケーションを促進する場としても機能します。部署や役職を超えた交流が生まれやすい環境を提供することで、組織内の一体感を醸成し、風通しの良い企業文化を育む一助となります。このように、戦略的に考え抜かれた社食メニューは、福利厚生、人材戦略、健康経営、組織活性化といった多方面にわたる効果を発揮し、最終的には企業価値全体の向上に繋がる重要な投資と言えるのです。だからこそ、社食導入を検討する際には、メニューの内容とその質に最大限の注意を払う必要があります。

魅力的で飽きさせない社食メニュー作りの基本要素とは

従業員が毎日利用したくなるような魅力的な社食メニューを構築するには、いくつかの基本的な要素を押さえることが不可欠です。第一に「美味しさ」です。これは最も基本的な要素であり、従業員の利用率や満足度に直結します。食材の質、調理技術、味付けのバランスなどが重要となり、プロの調理師の技術やノウハウが求められる部分でもあります。第二に「栄養バランス」です。美味しさだけでなく、健康面への配慮も欠かせません。主食、主菜、副菜のバランスを考え、エネルギー、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなどが適切に摂取できるよう配慮されたメニューは、従業員の健康維持に貢献し、健康経営の観点からも重要です。カロリーや栄養成分表示を行うことも、従業員の健康意識向上に繋がります。第三に「バラエティ豊かさ」です。毎日同じようなメニューでは、どんなに美味しくても飽きられてしまいます。和食、洋食、中華などのジャンルの多様性はもちろん、日替わり、週替わり、月替わりなどのメニューローテーション、丼物、麺類、定食といった提供スタイルの変化、さらには季節感を取り入れたメニューなどを組み合わせることで、常に新鮮さを保ち、選ぶ楽しさを提供することが重要です。従業員の多様な好みや食の志向(例:ベジタリアン、ハラル対応など)に応えることも検討すべき点です。第四に「見た目の魅力」です。料理は味だけでなく、見た目も重要です。彩り豊かな盛り付けや、清潔感のある食器、食欲をそそるディスプレイは、食事の満足度を高める要素となります。第五に「価格の妥当性」です。従業員が気軽に利用できるよう、コストパフォーマンスも考慮する必要があります。福利厚生の一環として、企業が一部費用を補助するなどして、手頃な価格設定を実現することが望ましいでしょう。これらの要素をバランス良く満たすことで、従業員にとって魅力的で、継続的に利用したいと思える社食メニューが実現します。

健康経営を推進する!栄養バランスと美味しさを両立する献立作成術

健康経営の観点から社食メニューを考える際、最大の課題は「栄養バランス」と「美味しさ」をいかに両立させるかという点です。健康に配慮したメニューが味気ないものであれば、従業員の利用意欲は低下してしまいます。逆に、美味しさだけを追求して高カロリー・高脂肪なメニューばかりになれば、健康増進という目的を果たせません。この両立を実現するためには、いくつかの工夫が必要です。まず、だしや香辛料、香味野菜などを効果的に活用し、塩分や油分を控えながらも満足感のある味付けを追求することが挙げられます。素材本来の味を引き出す調理法、例えば蒸し料理や焼き料理などを積極的に取り入れるのも良い方法です。次に、食材の組み合わせによる工夫です。食物繊維が豊富な野菜や海藻類をたっぷりと使用し、見た目の彩りやボリューム感を出すことで、満足感を高めつつカロリーを抑えることができます。主食においても、白米だけでなく玄米や雑穀米を選択肢に加えることで、栄養価を高めることができます。また、メニューに栄養成分表示(カロリー、塩分、タンパク質など)を明記することも重要です。これにより、従業員自身が健康を意識したメニュー選択をしやすくなり、健康リテラシーの向上にも繋がります。さらに、管理栄養士などの専門家と連携し、科学的根拠に基づいた献立作成を行うことも有効です。専門家は、栄養バランスの計算はもちろん、食材の旬やコスト、調理オペレーションまで考慮した実践的なメニュー提案が可能です。健康に良いとされる「スマートミール」(健康な食事・食環境認証制度)の基準を取り入れることも、質の高い健康メニューを提供する上での一つの指針となります。重要なのは、健康メニューを「特別なもの」としてではなく、日常の選択肢として自然に受け入れられるように工夫することです。美味しさと健康を両立させたメニュー開発への継続的な努力が、従業員の健康増進と社食の利用率向上に繋がるのです

多様化するニーズに応える!社食メニューのバラエティを豊かにする方法

従業員の満足度を高め、社食の利用率を維持・向上させるためには、メニューのバラエティを豊かにし、多様化するニーズに応えることが極めて重要です。現代の従業員は、食に対する好みや関心が多様化しており、健康志向、アレルギー対応、宗教上の配慮(ハラルなど)、ベジタリアンやヴィーガンといった選択肢への需要も高まっています。これらのニーズにきめ細かく応えるための具体的な方法をいくつかご紹介します。まず、定番メニューに加えて、日替わり・週替わりメニューを充実させることが基本です。和食、洋食、中華といったジャンルをローテーションさせるだけでなく、麺類デー、丼物デー、カレーデーなどを設けることで、日々の変化と選ぶ楽しさを提供できます。次に、季節感を大切にすることです。旬の食材を積極的に取り入れることで、味の良さはもちろん、季節の移り変わりを感じさせ、メニューに新鮮味を与えます。例えば、春には筍や菜の花、夏には夏野菜カレーや冷やし中華、秋にはきのこや秋刀魚、冬には鍋物や温かいスープなどが考えられます。さらに、イベントメニューやフェアの開催も効果的です。クリスマスやハロウィンといった季節イベントに合わせた特別メニューや、特定の国や地域の料理を集めた「〇〇フェア」などを定期的に実施することで、マンネリ化を防ぎ、社食利用の動機付けとなります。また、従業員の声をメニュー開発に反映させる仕組みも重要です。アンケート調査やリクエストボックスの設置、試食会などを通じて、従業員の好みや要望を把握し、メニュー改善に繋げることができます。アレルギーを持つ従業員向けには、アレルゲン情報の正確な表示はもちろん、アレルギー対応メニューの提供も検討すべきです。同様に、ベジタリアンや宗教上の理由で特定の食材を避ける従業員への配慮も、多様性を尊重する企業姿勢を示す上で大切です。これらの取り組みを通じて、あらゆる従業員が安心して、そして楽しんで利用できる社食メニューを提供することが、満足度向上と活気ある社食運営の鍵となります。

コスト管理とメニュー品質のバランス:賢い社食運営のためのヒント

社食を運営する上で、メニューの品質を維持・向上させながら、コストを適切に管理することは非常に重要な課題です。福利厚生の一環とはいえ、無制限にコストをかけるわけにはいきません。ここでは、コスト管理とメニュー品質のバランスを取るための賢いヒントをいくつかご紹介します。まず、食材の仕入れにおける工夫が挙げられます。旬の食材は、美味しくて栄養価が高いだけでなく、比較的安価に入手できることが多いです。季節ごとの仕入れ計画を立て、旬の食材を積極的に活用することで、コストを抑えつつメニューの魅力を高めることができます。また、複数の仕入れ業者と交渉したり、共同購入などを検討したりすることで、仕入れコストを削減できる可能性もあります。次に、メニュープランニング(献立作成)の段階での工夫です。食材の歩留まりを考慮し、無駄なく使い切れるような献立を計画することが重要です。例えば、ある日の主菜で使った野菜の端材を、翌日のスープや副菜に活用するといった工夫で、食材ロスを減らすことができます。また、原価の高い食材と安い食材を組み合わせる「メニューエンジニアリング」の手法を取り入れ、全体のコストバランスを調整することも有効です。さらに、調理プロセスにおける効率化もコスト削減に繋がります。下ごしらえの共通化や、調理機器の有効活用、作業動線の見直しなどにより、人件費や光熱費を削減することが可能です。ただし、効率化を追求するあまり、料理の質が低下しないよう注意が必要です。また、需要予測の精度を高めることも重要です。過去の喫食データなどを分析し、日々の利用人数やメニューごとの人気度を予測することで、食材の過剰発注や作りすぎによる食品ロスを防ぐことができます。予約システムの導入なども有効な手段となり得ます。最後に、運営方式の見直しも検討事項です。自社で全て運営する「直営方式」と、専門業者に委託する「委託方式」では、コスト構造や管理の手間が異なります。委託方式の場合、専門業者のスケールメリットやノウハウを活用できる一方、委託費用が発生します。自社の状況に合わせて最適な運営方式を選択することが、コスト管理の観点からも重要です。これらのヒントを参考に、品質を維持しながらコストを最適化するバランス感覚を持つことが、持続可能な社食運営の鍵となります。

季節感とイベントを取り入れた社食メニューで利用促進と満足度向上を

毎日利用する社食だからこそ、マンネリ化を防ぎ、従業員に常に新鮮な驚きと楽しみを提供することは、利用促進と満足度向上のために非常に効果的です。そのための有効な手段が、「季節感」と「イベント」を社食メニューに積極的に取り入れることです。まず、季節感の演出についてです。日本には四季があり、それぞれの季節に旬を迎える美味しい食材が豊富にあります。春には、色鮮やかな春野菜を使ったサラダや、筍ご飯。夏には、食欲をそそるスパイシーな料理や、涼を感じる冷製メニュー。秋には、きのこや根菜をふんだんに使った炊き込みご飯や、秋刀魚などの旬の魚料理。冬には、体が温まるシチューや鍋料理、おでんなど。このように、旬の食材をメニューに取り入れることは、味や栄養価が高いだけでなく、従業員に季節の移り変わりを感じさせ、食を通じた豊かさを提供します。また、旬の食材は比較的安価に手に入ることも多く、コスト管理の面でもメリットがあります。次に、イベントメニューの導入です。クリスマス、ハロウィン、七夕、土用の丑の日といった季節のイベントや、会社の創立記念日などに合わせた特別メニューを提供することで、社食に「ハレの日」の要素を取り入れ、普段とは違う楽しさや特別感を演出できます。例えば、クリスマスメニューとしてローストチキンを提供したり、節分には恵方巻を提供したりするなどが考えられます。さらに、食を通じた文化体験として、特定の国や地域の料理をテーマにした「ワールドフェア」や「ご当地グルメフェア」などを開催するのも面白い試みです。普段なかなか食べる機会のない料理を提供することで、従業員の好奇心を刺激し、社食への関心を高めることができます。これらの季節メニューやイベントメニューは、事前に社内報やポスター、イントラネットなどで告知することで、従業員の期待感を高め、利用促進に繋げることが重要です。単に食事を提供するだけでなく、季節やイベントといった「体験」を付加価値として提供することが、従業員の心をつかみ、社食をより魅力的な場所にするための鍵となります。

社食メニュー計画の進め方:自社運営か外部委託か、最適な選択は?

社食メニューの計画と実行にあたり、企業は大きく分けて二つの運営方式を検討することになります。「自社運営(直営方式)」と「外部委託方式」です。どちらの方式を選択するかは、企業の規模、予算、求めるメニューの質、管理の手間など、様々な要因を考慮して決定する必要があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社にとって最適な選択をすることが重要です。まず、自社運営(直営方式)は、企業が直接調理スタッフを雇用し、食材の仕入れから献立作成、調理、提供まで全て自社で行う方式です。メリットとしては、自社の理念や従業員のニーズをメニューに直接反映させやすい点、細かな要望への柔軟な対応が可能な点、運営ノウハウが社内に蓄積される点などが挙げられます。一方、デメリットとしては、専門的な知識を持つ人材(栄養士、調理師など)の確保や育成が必要である点、食材の仕入れコストが高くなる可能性がある点、衛生管理や労務管理など運営に関わる全てのリスクと責任を自社で負う必要がある点などが挙げられます。初期投資や運営コストが膨らむ可能性も考慮しなければなりません。次に、外部委託方式は、社食運営を専門とする外部の給食会社などに業務を委託する方式です。メリットとしては、専門業者の持つ豊富な経験やノウハウを活用できる点、スケールメリットによる食材コストの削減が期待できる点、衛生管理や労務管理の手間から解放される点、多様なメニュー提案を受けられる点などが挙げられます。多くの委託会社は、管理栄養士による栄養バランスの取れた献立作成や、アレルギー対応、イベントメニューの企画など、質の高いサービスを提供しています。一方、デメリットとしては、委託コストが発生する点、自社の細かい要望が反映されにくい場合がある点、委託先企業の選定が重要になる点などが挙げられます。委託先によっては、メニューの自由度が制限されたり、担当者とのコミュニケーションが円滑にいかないケースも考えられます。どちらの方式を選択するにせよ、重要なのは「どのような社食を目指すのか」という目的を明確にすることです。コスト、品質、柔軟性、管理の手間など、何を最も重視するかによって最適な選択は異なります。両方式のメリット・デメリットを十分に比較検討し、必要であれば複数の委託業者から提案を受けてみるなど、慎重な判断が求められます。

まとめ:戦略的な社食メニューが企業と従業員にもたらす価値

本記事では、社食導入を検討されている管理部・福利厚生担当者の皆様に向けて、従業員満足度と企業価値向上に繋がる「社食 メニュー」の重要性と、その計画・実行におけるポイントを多角的に解説してきました。社食メニューは単なる食事提供に留まらず、従業員の健康増進、モチベーション向上、コミュニケーション活性化、ひいては人材獲得・定着にも影響を与える重要な経営戦略の一部です。魅力的なメニュー作りのためには、美味しさ、栄養バランス、バラエティ、見た目、価格といった基本要素を押さえつつ、健康と美味しさを両立させる工夫、多様なニーズへの対応、季節感やイベントの導入などが鍵となります。また、コスト管理と品質維持のバランスを取りながら、自社運営か外部委託か、自社に最適な運営方式を選択することも成功の要諦です。戦略的に考え抜かれた社食メニューは、従業員にとっては日々の活力と健康の源となり、企業にとっては生産性向上や組織力強化に繋がる価値ある投資となります。この記事でご紹介した視点やヒントを参考に、ぜひ貴社ならではの素晴らしい社食メニューを実現し、従業員と企業双方にとって価値ある福利厚生制度を構築してください。