置き型社食導入の前に知っておきたいデメリットとは?【担当者向け】失敗しない選び方のポイント

【監修】株式会社ジオコード 管理部長

小島 伸介

株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。

上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。

この記事の目次はこちら

はじめに:置き型社食への関心の高まりと潜む課題

近年、多くの企業で従業員の健康増進や満足度向上を目的とした福利厚生の充実が経営課題として認識されています。働き方改革や健康経営の推進といった社会的な潮流も後押しとなり、企業は人材確保や定着率向上の観点からも魅力的な労働環境の整備に力を入れています。そのような状況下で注目を集めているのが置き型社食サービスです。オフィス内に専用の冷蔵庫や棚を設置し、惣菜、弁当、サラダ、軽食、飲料などを従業員が手軽に購入できるこの仕組みは、比較的小規模なスペースから導入可能であり、24時間利用できる利便性も相まって急速に普及が進んでいます。社員食堂を設置するほどのスペースやコストを捻出できない企業や、多様な働き方に対応できる食事補助を求める企業にとって、置き型社食は魅力的な選択肢に見えるでしょう。

しかし、その手軽さの裏側には、導入後に顕在化しうるデメリットや課題も存在します。導入を検討されている管理部や福利厚生担当者の皆様の中には、「本当に自社に適しているのか」「導入して後悔しないか」といった不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。例えば、メニューがすぐに飽きられて利用されなくなるのではないか、衛生管理は誰が責任を持って行うのか、想定していたよりもコストがかかるのではないか、オフィス勤務者以外との公平性をどう担保するかなど、懸念点は多岐にわたります。これらのデメリットを事前に把握し対策を講じることなく導入を進めてしまうと、せっかくの福利厚生が形骸化し、従業員の不満につながるリスクさえあります。本記事では、置き型社食の導入を具体的に検討されている担当者の皆様に向けて、事前に知っておくべき主なデメリットとその対策について網羅的に解説します。デメリットを深く理解し、自社の状況や従業員のニーズと照らし合わせることで、導入の是非を判断したり、最適なサービスを選定したりするための一助となれば幸いです。失敗しない置き型社食導入のために、ぜひ最後までご一読ください。

【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス

scroll →

| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |

|---|---|---|---|

snaq.me office(スナックミーオフィス)

|

|

初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |

設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |

オフィスで野菜

|

|

要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |

設置型 |

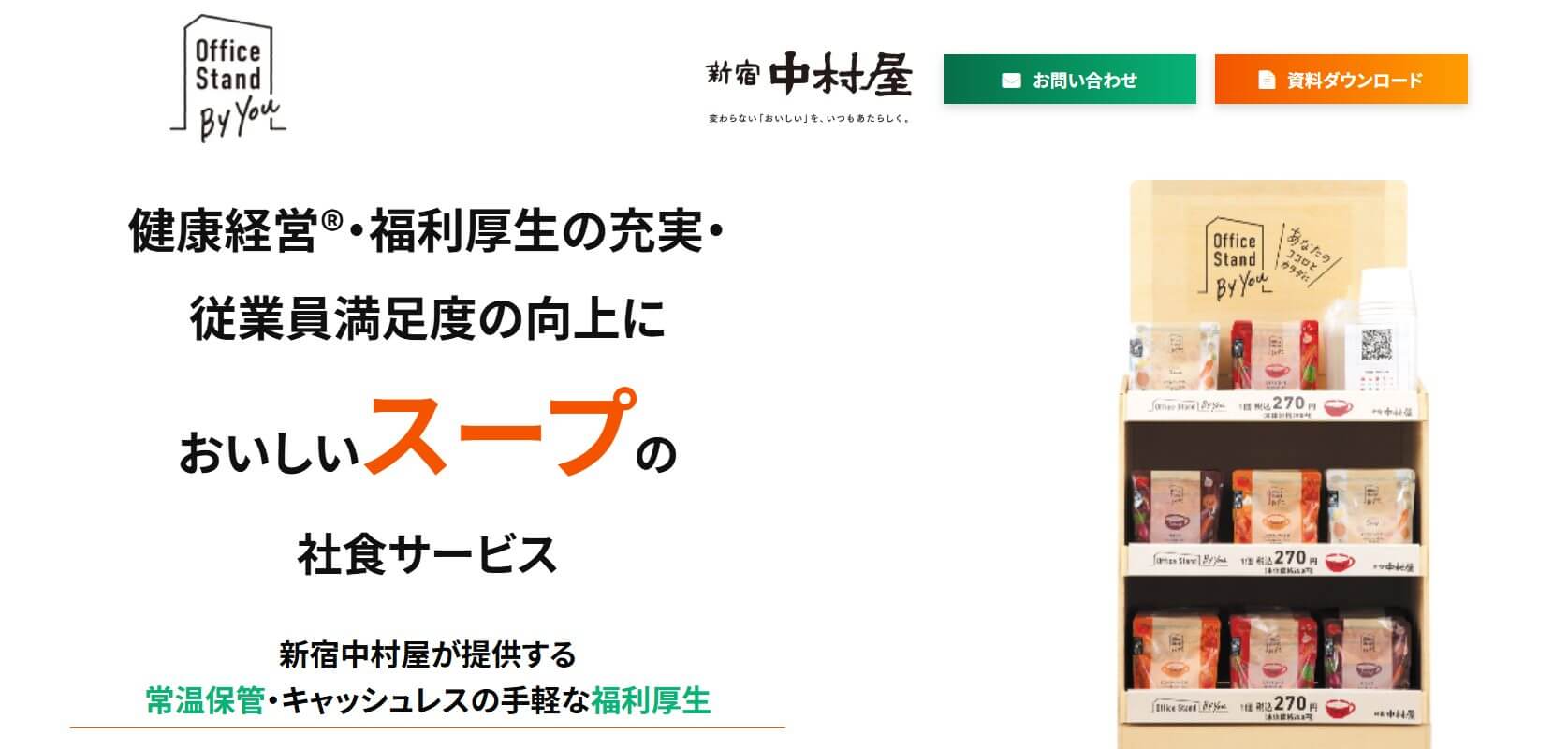

Office Stand By You

|

|

要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |

設置型 |

シャショクラブ

|

|

初期費用:0円 ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |

お弁当型 |

| オフィスおかん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |

| オフィスプレミアムフローズン |

|

企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |

設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| オフィスでごはん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| ESキッチン |

|

月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |

| KIRIN naturals |

|

要お問い合わせ | 設置型 |

| パンフォーユー オフィス |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| セブン自販機 |

|

要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |

| チケットレストラン |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| どこでも社食 |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| 社食ごちめし |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| まちなか社員食堂 |

|

初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |

外食補助型 |

| 筋肉食堂Office |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |

| 社食DELI |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| おべんとうの玉子屋 |

|

お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |

お弁当型 |

| ごちクルNow |

|

初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |

お弁当型 |

| お弁当.TV |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| はらぺこ |

|

要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |

| nonpi Chef’s LUNCH |

|

要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |

| 500円出張食堂 |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |

出張社内提供型 |

| DeliEats DR |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |

お弁当型 |

| オフィスコンビニTUKTUK |

|

要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |

設置型 |

そもそも置き型社食とは?

置き型社食とは、企業がオフィス内に専用の冷蔵庫やキャッシュレス決済機能を備えた棚などを設置し、食品や飲料を従業員向けに販売する福利厚生サービスの一形態です。一般的には、サービス提供事業者が定期的に商品を補充し、在庫管理や賞味期限管理、決済システムの運用などを担当します。従業員は好きな時間に好きな商品をオフィス内で手軽に購入できるため、昼食はもちろん、残業時の軽食や間食など、多様なニーズに対応できる点が特徴です。社員食堂のように大規模な調理設備や専門スタッフ、広いスペースを必要としないため、比較的少ない初期投資と短い準備期間で導入できる点が多くの企業にとって魅力となっています。

近年、この置き型社食が注目される背景には、いくつかの要因があります。まず、働き方の多様化です。フレックスタイム制やリモートワークの普及により、従業員の働く時間や場所が分散する中で、いつでも利用できる食事補助へのニーズが高まっています。また、健康経営への関心の高まりも大きな要因です。栄養バランスに配慮したメニューや健康志向の商品を提供するサービスが増え、企業は従業員の健康増進を食の面からサポートできるようになりました。さらに、人材獲得競争の激化に伴い、福利厚生の充実が企業の魅力向上に不可欠となっている点も挙げられます。手軽に導入でき、従業員満足度向上に直結しやすい置き型社食は、有効な施策の一つとして認識されています。

他の食事補助サービスと比較すると、社員食堂は設置運営コストが大きい一方、出来立ての温かい食事を提供でき、コミュニケーションの場にもなり得ます。宅配弁当はメニューの選択肢が豊富ですが、注文や受け取りの手間、配送時間に制約があります。外部店舗利用補助は従業員の選択肢が最も広いですが、利用できる店舗が限定されたり、利用状況の把握が難しかったりします。置き型社食はこれらのサービスと比較して、導入ハードルの低さ、24時間利用可能な利便性、オフィス内で完結する手軽さといったメリットを持ち合わせています。しかし、これらのメリットだけに目を向けるのではなく、次章で解説するデメリットもしっかりと理解しておくことが重要です。

置き型社食のデメリット7選【導入前に要チェック】

手軽さや利便性が魅力の置き型社食ですが、導入後に思わぬ問題に直面しないために、事前にデメリットを把握しておくことが極めて重要です。ここでは特に注意すべき7つのデメリットを詳しく解説します。

メニューのマンネリ化と偏り

多くの置き型社食サービスでは、スペースの制約や配送効率の観点から、提供できる商品ラインナップに限りがあります。そのため、毎日利用する従業員にとっては、メニューが代わり映えせずすぐに飽きてしまう可能性があります。特に温かい食事や日替わりの定食などを求める声が多い場合、パンやおにぎり、惣菜中心のラインナップでは満足度を得にくいでしょう。また、従業員の好みが偏ると、特定の商品ばかりが売れ残り、他の商品は廃棄されるといった非効率や食品ロスにもつながりかねません。

食事スペースの確保と管理の問題

冷蔵庫や棚の設置自体は省スペースで可能でも、従業員が購入した食事をとるためのイートインスペースが必要になります。十分なスペースを確保できない場合、自席での食事が推奨されることになりますが、匂いや衛生面での問題、他の従業員への配慮などが課題となる可能性があります。昼休みなど利用が集中する時間帯には、スペースが混雑し利用しづらくなるケースも考えられます。ゴミの分別や清掃ルールを明確にし、周知徹底することも担当者の負担となり得ます。

衛生管理の手間と責任の所在

商品の賞味期限管理や冷蔵庫内の清掃は基本的にはサービス提供事業者が行いますが、設置場所周辺の清潔維持は企業側の責任となることが一般的です。万が一、賞味期限切れの商品が提供されたり、不衛生な状態が原因で食中毒などが発生したりした場合、企業の評判失墜につながるリスクがあります。サービス提供会社との間で、管理範囲と責任の所在を明確に取り決め、定期的なチェック体制を構築する必要があります。

コストに関する課題

初期導入費用は比較的安価な場合が多いですが、月額利用料やサービス維持費が継続的に発生します。また、従業員が商品を購入する際の価格設定や会社からの補助額のバランスも重要です。補助を手厚くすれば従業員満足度は高まりますが、企業の負担は増大します。逆に補助が少ない、あるいは全くないと、割高感から利用率が低迷し、費用対効果が見合わなくなる可能性もあります。最低利用人数や売上ノルマが設定されているサービスもあり、注意が必要です。

利用率の偏りと不公平感

オフィスに常駐する従業員にとっては便利なサービスですが、リモートワーカーや外勤営業職などオフィスへの出社頻度が低い従業員は利用機会が限られ、福利厚生の恩恵を受けられないと感じる可能性があります。また、アレルギーを持つ従業員や食事制限のある従業員に対応できるメニューが少ない場合も、利用できる人が限られ、不公平感を生む原因となり得ます。全従業員が平等にメリットを享受できる制度設計への配慮が求められます。

支払い決済方法の制約

近年、キャッシュレス決済が主流になりつつありますが、サービスによっては現金のみ、特定の電子マネーやQRコード決済しか利用できない場合があります。従業員が普段利用している決済方法に対応していない場合、利便性が損なわれ、利用のハードルが上がってしまいます。現金決済の場合は、集金や両替、釣り銭の管理といった手間も発生します。

コミュニケーション機会創出への貢献度が低い点

社員食堂のように従業員が一堂に会して食事をとる場とは異なり、置き型社食は個々人が好きな時間に利用するスタイルが基本です。そのため、食事を通じた偶発的なコミュニケーションや部門を超えた交流といった効果は期待しにくい側面があります。

置き型社食のデメリット対策と選び方のポイント

前章で解説した置き型社食のデメリットは、適切な対策を講じ、サービス選定を慎重に行うことで軽減または解消できる可能性があります。ここでは具体的な対策と失敗しないためのサービス選びのポイントを解説します。

- まず、メニューのマンネリ化対策としては、商品ラインナップの豊富さと更新頻度が重要です。サービス選定時には、惣菜、弁当、パン、サラダ、デザート、飲料といったカテゴリーのバランス、健康志向メニューや季節限定メニューの有無などを確認しましょう。定期的なメニューの入れ替えや従業員からのリクエストを反映する仕組みがあるかも重要な判断材料です。また、電子レンジの設置を推奨するなど、温かい食事へのニーズに応える工夫も検討しましょう。

- 食事スペースの問題に対しては、導入前に設置場所とイートインスペースの確保、利用ルールの策定を徹底することが不可欠です。従業員の動線を考慮し利用しやすい場所に設置するとともに、十分な広さの飲食スペースを用意できない場合は、自席利用時のマナー(匂いの強いものを避けるなど)を明確に定め周知します。清掃担当やゴミ捨てルールも事前に決めておきましょう。

衛生管理については、サービス提供会社の管理体制を厳しくチェックすることが求められます。HACCPなどの衛生基準への準拠状況、商品の検品体制、賞味期限管理の方法、清掃頻度などを具体的に確認しましょう。万が一のトラブル発生時の対応フローや補償内容についても、契約前に明確にしておく必要があります。

コスト面では、複数のサービス提供会社の料金体系を詳細に比較検討することが重要です。初期費用、月額利用料、商品価格、最低利用条件、契約期間などをリストアップし、自社の予算や想定利用率と照らし合わせてシミュレーションを行いましょう。従業員へのアンケートなどを実施し、適切な価格設定や補助額を決定することも、利用率向上と費用対効果のバランスを取る上で有効です。

利用率の偏りや不公平感に対しては、導入前のニーズ調査が鍵となります。全従業員を対象にアンケートを実施し、希望するメニュー、利用頻度の見込み、アレルギー情報などを把握しましょう。リモートワーカーなどオフィス外勤務者向けには、食事券補助や他の福利厚生サービスとの組み合わせを検討するなど、代替策を用意することも有効です。

支払い決済方法については、従業員の利便性を最優先に考えます。多様なキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済)に対応しているか、給与天引きが可能かなどを確認しましょう。現金管理の手間を省くためにも、キャッシュレス決済の導入は積極的に検討すべきです。

コミュニケーション活性化を期待する場合は、置き型社食スペースを休憩スペースと兼用し、コーヒーメーカーを置くなど、従業員が集まりやすい環境を整備する工夫も考えられます。

食品ロス対策としては、需要予測の精度が高く、発注量を柔軟に調整できるシステムを持つサービスを選ぶことが望ましいです。売れ残りが発生した場合の値引き販売やフードバンクへの寄付など、食品ロス削減に積極的に取り組んでいる事業者の姿勢も評価ポイントとなるでしょう。

これらのポイントを踏まえ、トライアル導入が可能であれば、一定期間試してみて従業員の反応や運用状況を確認してから本格導入を決定するのも有効な手段です。

他の食事補助・社食サービスとの比較検討

置き型社食の導入を検討する際には、そのメリット・デメリットを理解した上で、他の食事補助サービスと比較し、自社にとって最適な選択肢は何かを多角的に評価することが重要です。ここでは代表的な食事補助サービスである社員食堂、宅配弁当、外部店舗利用補助(食事券、チケットタイプなど)と置き型社食を比較し、それぞれの特徴を整理します。

まず、社員食堂は設置運営に多額の初期投資とランニングコスト、広いスペース、専門スタッフが必要となるため、導入ハードルは最も高いと言えます。しかし、栄養バランスの取れた温かい出来立ての食事を比較的安価で提供でき、メニューの自由度も高い点が大きなメリットです。また、従業員が一堂に会するコミュニケーションの場としての機能も期待できます。企業の規模や体力、従業員数が多い場合に適した選択肢と言えるでしょう。

次に、宅配弁当サービスは調理施設が不要で比較的導入しやすい点がメリットです。日替わりメニューや多様な価格帯の弁当が提供され、温かい状態で届けてくれるサービスもあります。ただし、注文の取りまとめや配布、受け取りの手間が発生し、配達時間に縛られる点がデメリットです。昼食時間が固定されている企業や個々の注文管理が煩雑でない場合に有効です。

外部店舗利用補助は、提携している飲食店やコンビニエンスストアで利用できる食事券や電子マネーを提供するサービスです。従業員は自分の好きなタイミングで好きなメニューを選べるため、満足度が高くなりやすい傾向があります。オフィス外勤務者やリモートワーカーにも公平に提供できる点もメリットです。一方で、利用できる店舗が限られる場合があること、会社側の補助額管理や利用状況の把握が必要となる点が挙げられます。

最後に、置き型社食はこれらと比較して、導入の手軽さ、24時間利用可能な利便性、省スペース性が際立っています。初期費用や月額費用も比較的抑えられますが、メニューのマンネリ化や温かい食事が少ないといったデメリットがあります。小規模オフィスや交代勤務のある職場、多様な働き方に対応したい場合に有効な選択肢です。

どのサービスが最適かは、企業の規模、業種、予算、従業員の構成やニーズ、働き方の実態によって異なります。例えば、コストを抑えつつ手軽に食事補助を導入したいスタートアップ企業なら置き型社食、健康経営を重視し従業員のコミュニケーション活性化も図りたい大企業なら社員食堂、従業員の選択肢を最大限広げたいリモートワーク中心の企業なら外部店舗利用補助といったように、それぞれの特性を理解し、自社の状況に照らし合わせて最適なサービスを選択することが、福利厚生としての効果を最大化する鍵となります。場合によっては、複数のサービスを組み合わせて導入することも有効な戦略となり得ます。

まとめ

置き型社食は、現代の多様な働き方や健康志向の高まりに応える有効な福利厚生サービスの一つとして、多くの企業で導入が進んでいます。導入の手軽さ、24時間利用可能な利便性、省スペース性といったメリットは魅力的であり、従業員の満足度向上やエンゲージメント強化に貢献する可能性を秘めています。

しかし、本記事で詳しく解説したように、メニューのマンネリ化、食事スペースの問題、衛生管理の負担、コストの課題、利用の不公平感、決済方法の制約、コミュニケーションへの貢献度の低さ、食品ロスのリスクといった無視できないデメリットも存在します。これらのデメリットを事前に十分に理解し対策を検討することなく安易に導入を進めてしまうと、期待した効果が得られないばかりか、かえって従業員の不満を招いたり、担当者の負担が増大したりする結果になりかねません。

置き型社食の導入を成功させるためには、まず自社の状況、従業員のニーズを正確に把握することが不可欠です。その上で、サービス提供会社の提供するメニューの内容と更新頻度、衛生管理体制、サポート体制、料金体系、決済方法、食品ロスへの取り組みなどを多角的に比較検討し、最も自社に適したサービスを慎重に選定する必要があります。また、社員食堂、宅配弁当、外部店舗利用補助といった他の食事補助サービスとの比較も重要です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、置き型社食が本当に自社にとってベストな選択肢なのか、あるいは他のサービスとの組み合わせが有効なのかを検討する視点も持ちましょう。

福利厚生は導入して終わりではありません。導入後も従業員の利用状況や満足度を定期的にモニタリングし、必要に応じてサービス内容の見直しや改善を行う継続的な取り組みが求められます。置き型社食はあくまで従業員の食環境をサポートする手段の一つです。その導入が企業の目指す健康経営や従業員エンゲージメント向上に真に貢献するものとなるよう、本記事で提示したデメリットとその対策を参考に、慎重な検討と適切なサービス選定を進めていただくことを願っています。貴社にとって最適な福利厚生制度が実現し、従業員がいきいきと働ける環境づくりが進む一助となれば幸いです。