社員健康管理の新潮流:社食導入が企業成長を加速させる決定版

【監修】株式会社ジオコード 管理部長

小島 伸介

株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。

上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。

この記事の目次はこちら

はじめに:企業が向き合うべき健康課題と社食導入の必然性

現代の企業経営において、「社員の健康管理」は、単なる福利厚生の一環として捉えるのではなく、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な経営戦略の中核をなすものとして、その重要性がますます高まっています。労働人口の減少と高齢化が進行する現代社会において、企業を構成する一人ひとりの社員の健康状態は、企業の生産性、イノベーション創出能力、そして企業ブランドイメージに直接的かつ大きな影響を与えるからです。

社員の健康問題が深刻化すると、企業の医療費負担の増加、労働力の低下、休職や離職リスクの上昇といった具体的な課題が顕在化し、企業の存続基盤そのものを揺るがしかねません。このような状況下で、社員の健康を積極的に維持・増進する「健康経営」への関心は急速に高まっており、中でも、社員の健康を「食」の側面から強力にサポートする社食導入が、その有効な手段として多くの企業から注目を集めています。

社員の健康は、日々の食事内容に大きく左右されることは言うまでもありません。しかしながら、多忙な現代社会において、栄養バランスの取れた食事を規則正しく、かつ自らの手で用意することは、多くの社員にとって容易なことではありません。外食やコンビニエンスストアでの食事に偏りがちな食生活は、生活習慣病のリスクを高め、集中力や業務効率の低下を招く可能性があります。企業が社食を導入することは、このような社員の食生活における課題を根本的に解決し、健康的でバランスの取れた食習慣を無理なく促進するための、最も効果的なアプローチの一つと言えるでしょう。

栄養士や管理栄養士が監修した、栄養バランスに тщательноに配慮した食事を नियमित的に提供することで、社員は手軽に健康的な食事を摂取することができ、日々の食生活における栄養バランスの偏りを効果的に改善できます。これは、社員一人ひとりの健康状態の改善に繋がり、ひいては企業全体の活力向上、生産性向上に大きく貢献します。さらに、社食は単に食事を提供する場であるだけでなく、社員同士が 함께食事をとりながらコミュニケーションを深めたり、業務の合間にリフレッシュしたりする貴重な機会にもなり得ます。

本稿では、BtoB企業をはじめとするあらゆる企業が、社食導入を通じて社員の健康管理をどのように効果的に実現できるのか、その具体的なメリットや導入を検討する上での重要なポイント、そして導入を成功に導くためのステップについて、詳細に解説していきます。社員の健康管理を新たな視点から捉え、企業価値の向上、ひいては持続的な企業成長を目指す全ての皆様にとって、本稿がその一助となれば幸いです。

【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス

scroll →

| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |

|---|---|---|---|

snaq.me office(スナックミーオフィス)

|

|

初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |

設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |

オフィスで野菜

|

|

要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |

設置型 |

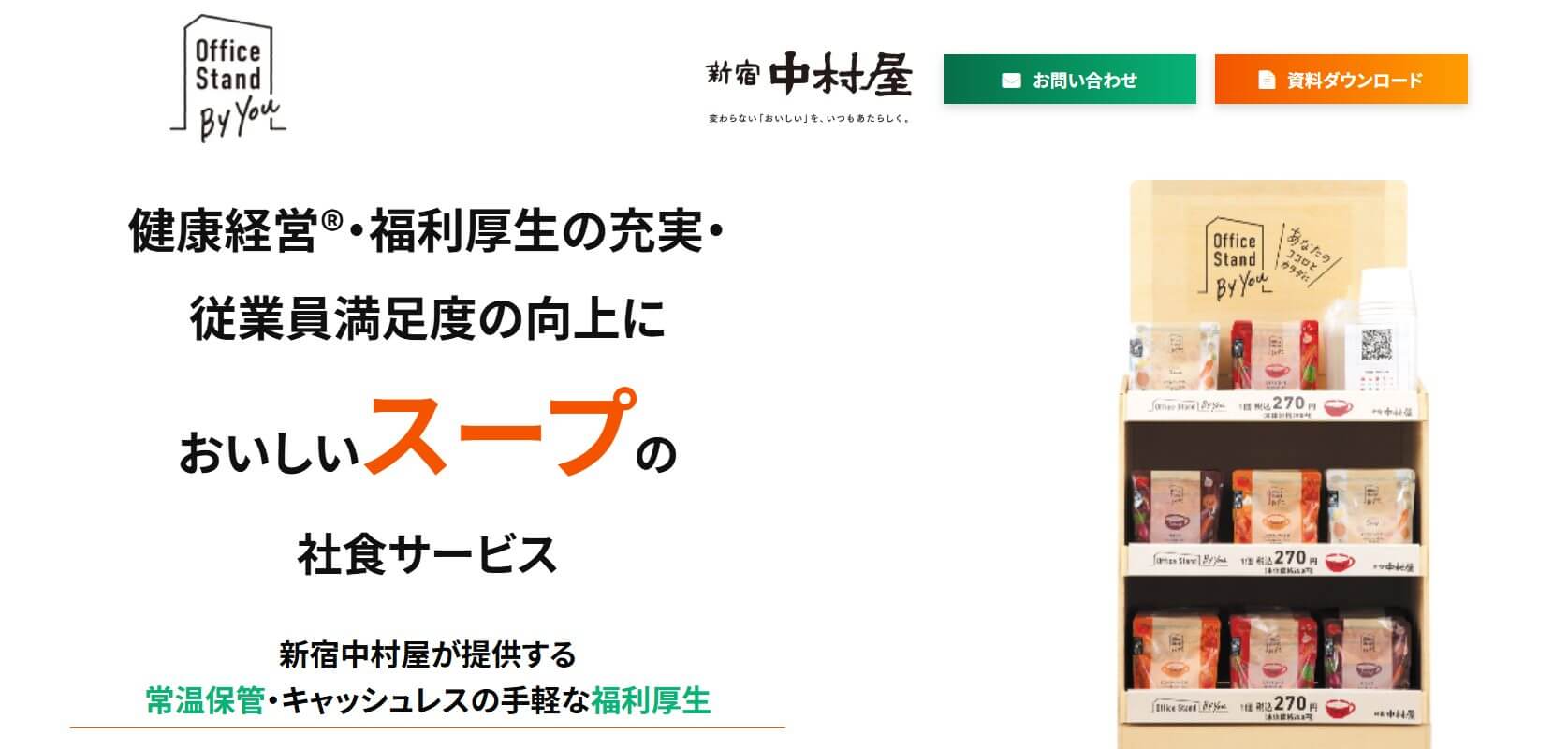

Office Stand By You

|

|

要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |

設置型 |

シャショクラブ

|

|

初期費用:0円 ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |

お弁当型 |

| オフィスおかん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |

| オフィスプレミアムフローズン |

|

企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |

設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| オフィスでごはん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| ESキッチン |

|

月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |

| KIRIN naturals |

|

要お問い合わせ | 設置型 |

| パンフォーユー オフィス |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| セブン自販機 |

|

要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |

| チケットレストラン |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| どこでも社食 |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| 社食ごちめし |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| まちなか社員食堂 |

|

初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |

外食補助型 |

| 筋肉食堂Office |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |

| 社食DELI |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| おべんとうの玉子屋 |

|

お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |

お弁当型 |

| ごちクルNow |

|

初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |

お弁当型 |

| お弁当.TV |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| はらぺこ |

|

要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |

| nonpi Chef’s LUNCH |

|

要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |

| 500円出張食堂 |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |

出張社内提供型 |

| DeliEats DR |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |

お弁当型 |

| オフィスコンビニTUKTUK |

|

要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |

設置型 |

社員健康管理が企業成長に不可欠な理由

企業が持続的な成長を遂げ、競争優位性を確立するためには、従業員一人ひとりの健康状態が極めて重要な要素となります。健康な従業員は、日々の業務遂行能力が高いだけでなく、ストレスに対する耐性も高く、結果として生産性の向上に大きく貢献します。ここでは、社員の健康管理が企業成長に不可欠である具体的な理由を掘り下げて解説します。

まず、社員の健康管理の充実は、直接的に業務効率の向上に繋がります。健康状態が安定している従業員は、体調不良による欠勤や遅刻が少なく、集中力や意欲も高いため、質の高い業務を効率的に遂行することができます。反対に、健康問題を抱える従業員が増加すると、組織全体の生産性が低下し、納期遅延や品質低下といった問題を引き起こす可能性があります。

次に、健康管理は医療費の抑制にも大きく貢献します。生活習慣病などの疾病は、長期的な治療が必要となる場合が多く、企業が負担する医療費も増大します。社員の健康状態を良好に保つことで、これらの疾病の発症リスクを低減し、結果として企業の医療費負担を抑制することができます。これは、長期的な視点で見ると、企業のコスト削減に大きく寄与します。

また、近年、企業の社会的責任(CSR)への関心が高まる中、企業イメージの向上も重要な側面です。従業員の健康管理に積極的に取り組む企業は、「従業員を大切にする企業」として社会的に評価され、企業イメージの向上に繋がります。これは、顧客からの信頼獲得や優秀な人材の確保においても有利に働きます。特に、健康経営を実践している企業は、求職者にとって魅力的な職場として認識されやすく、採用活動においても競争優位性を確立することができます。

さらに、健康管理は従業員のモチベーション向上にも不可欠です。企業が従業員の健康を真剣に考え、サポートする姿勢を示すことは、従業員のエンゲージメントを高め、企業に対する信頼感やロイヤリティを向上させます。健康的な職場環境は、従業員の働きがいを高め、仕事への満足度を高めるため、結果として組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。

加えて、健康管理は人材の定着率向上にも貢献します。健康で安心して働ける環境は、従業員の離職意欲を低下させ、長期的な視点での組織力強化に繋がります。人材の流出は、採用や教育にかかるコストを増大させるだけでなく、組織全体のノウハウや経験の喪失にも繋がります。健康管理を推進することで、従業員の定着率を高め、長期的な組織の安定に貢献することができます。

最後に、社員の健康管理は、リスクマネジメントの観点からも重要です。従業員の健康問題は、労災や訴訟といった企業にとって予期せぬリスクを引き起こす可能性があります。健康管理を徹底することで、これらのリスクを未然に防ぎ、企業の安定的な運営を支えることができます。

このように、社員の健康管理は、単に個々の健康維持に留まらず、業務効率の向上、コスト削減、企業イメージの向上、モチベーション向上、人材定着、リスクマネジメントといった多岐にわたる側面から、企業成長に不可欠な要素と言えるでしょう。企業経営においては、従業員の健康を最も重要な経営資源の一つとして捉え、戦略的な健康管理の取り組みを積極的に推進していくことが、今後の企業成長の鍵となることは間違いありません。

「食」を通じた社員の健康サポート:社食導入という選択

社員の健康を維持・増進するためには、日々の食事の質が非常に重要であることは言うまでもありません。しかし、現代社会においては、多くの社員が多忙な生活を送る中で、栄養バランスの取れた食事を 규칙的に 스스로用意することが難しいと感じています。外食やコンビニエンスストアでの食事に偏りがちな食生活は、肥満、生活習慣病、集中力低下、疲労感といった様々な健康問題を引き起こす可能性があります。このような状況を踏まえ、企業が社員の健康を「食」の面からサポートする有効な手段として、社食導入という選択肢が注目されています。

社食を導入することで、企業は社員に対して、栄養バランスに тщательноに配慮した、健康的で安全な食事を नियमित的に提供することが可能になります。栄養士や管理栄養士が監修したメニューは、社員が必要とする栄養素を過不足なく摂取できるように設計されており、社員は手軽に健康的な食事を摂ることができます。これは、社員の食生活の改善に繋がり、生活習慣病の予防や体調不良の軽減、ひいては集中力や業務効率の向上に貢献します。

また、社食は、社員にとって経済的なメリットも提供します。一般的に、社食で提供される食事は、外食やコンビニエンスストアで購入する食事と比較して、価格が экономичныйであることが多く、社員の食費負担を軽減することができます。これは、特に若手社員や単身者にとっては大きなメリットとなり、経済的な安心感を与えることで、仕事へのモチベーション向上にも繋がる可能性があります。

さらに、社食は単に食事を提供する場所以上の価値を持ちます。社員同士が同じ空間で食事を共にすることは、部署や役職を超えたコミュニケーションの活性化を促し、職場の連帯感や帰属意識を高める効果が期待できます。昼食時や休憩時間に、気軽に会話を交わしたり、情報交換をしたりすることで、社員間の人間関係が円滑になり、チームワークの向上や新たなアイデアの創出にも繋がる可能性があります。また、社食は、社員にとってリフレッシュの場としても機能し、午後の業務への活力を養うことができます。

企業が社食を導入し、健康的な食環境を提供することは、社員の健康維持・増進のみならず、企業の生産性向上、リスク管理、そして企業価値の向上に繋がる、戦略的かつ重要な инвестицияと言えるでしょう。社員の健康を「食」の面から積極的にサポートする姿勢を示すことは、社員のエンゲージメントを高め、企業に対する信頼感やロイヤリティを向上させ、結果として優秀な人材の確保や定着率の向上にも貢献します。

もちろん、社食導入には、初期投資や運営コスト、スペースの確保など、企業にとって一定の負担が生じる可能性もあります。しかしながら、社員の健康状態が向上し、生産性やエンゲージメントが高まることによる長期的な効果を考慮すれば、社食導入は十分にその инвестицияに見合う価値があると言えるでしょう。

近年では、従来の社員食堂だけでなく、弁当・惣菜の配達サービス、キッチンカーの導入、食事補助制度など、多様な社食の導入形態が存在します。企業は、自社の従業員規模、業種、勤務体系、予算などを考慮し、最適な導入形態を選択することができます。

このように、「食」を通じた社員の健康サポートとして、社食導入は、社員の健康課題を解決し、企業の成長を力強く後押しする有効な手段となり得るのです。

社食導入で得られる具体的なメリット

企業が社内に社食を導入することは、単なる食事提供の枠を超え、社員の健康管理および組織の一体感向上に多岐にわたるメリットをもたらします。ここでは、社食導入によって企業が得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

まず、社食導入の最大のメリットとして挙げられるのは、社員の健康状態の改善です。栄養士や管理栄養士が監修したバランスの取れた食事を नियमित的に提供することで、社員は手軽に健康的な食事を摂取でき、日々の食生活における栄養バランスの偏りを改善できます。これにより、生活習慣病の予防、肥満の解消、免疫力の向上などが期待でき、社員の健康寿命の延伸にも貢献します。健康な社員が増えることは、企業の生産性向上に直結します。

次に、社食はコミュニケーションの活性化にも大きく貢献します。社員が同じ場所で食事を共にすることで、部署や役職を超えた交流が生まれやすくなります。昼食時や休憩時間に、気軽に会話を交わしたり、情報交換をしたりすることで、社員間の人間関係が円滑になり、チームワークの向上や新たなアイデアの創出に繋がる可能性があります。風通しの良い職場環境は、社員のエンゲージメントを高め、組織全体の活性化に繋がります。

また、社食導入は福利厚生の充実として、社員の満足度向上に繋がります。健康的で美味しい食事が安価で提供されることは、社員にとって大きなメリットであり、企業へのロイヤリティを高める効果が期待できます。特に、福利厚生が充実している企業は、求職者にとっても魅力的な職場として認識されやすく、採用活動においても有利に働きます。

さらに、社食は企業ブランディングの強化にも貢献します。健康経営を推進する企業として、社食導入は具体的な取り組みの一つとしてアピールできます。社員の健康を大切にする企業イメージは、顧客や取引先からの信頼を高めるだけでなく、社会的な評価の向上にも繋がります。

社食導入は、コスト削減にも繋がる可能性があります。社員が外部で食事をする場合の費用を抑制できるだけでなく、健康状態の改善による医療費の抑制や、生産性向上による間接的なコスト削減も期待できます。また、社員の外出が減ることで、業務時間の有効活用にも繋がる可能性があります。

加えて、社食は食育の機会を提供します。栄養士によるメニュー提案や健康に関する情報提供などを通じて、社員の食に対する意識を高め、健康的な食習慣の定着を促すことができます。これは、社員自身の健康管理能力の向上に繋がり、長期的な健康維持に貢献します。

社食は、災害時の備えとしても機能する可能性があります。非常食の備蓄や、調理設備を活用することで、災害発生時にも社員に食事を提供することができます。これは、社員の安心感を高め、企業の事業継続計画(BCP)の一環としても重要な役割を果たします。

このように、社食導入は、社員の健康改善、コミュニケーション活性化、福利厚生の充実、企業ブランディングの強化、コスト削減、食育の機会提供、災害時の備えといった、多岐にわたるメリットを企業にもたらします。これらのメリットは、企業の持続的な成長と競争力強化に大きく貢献すると言えるでしょう。

BtoB企業が社食導入を成功させるための重要ポイント

BtoB企業が社食導入を成功させ、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要な検討ポイントを押さえておく必要があります。ここでは、BtoB企業が社食導入を検討する際に考慮すべき主要なポイントについて解説します。

まず、最も重要なのは従業員のニーズの 정확な把握です。従業員規模、業種、勤務体系、従業員の年齢層や性別、食の好み、アレルギーの有無など、自社の具体的な状況を詳細に分析する必要があります。従業員へのアンケート調査や個別ヒアリングを通じて、社食に求める要素や期待するサービス内容を明確にすることが重要です。この調査結果は、導入形態やメニュー構成を決定する上で非常に重要な情報となります。

次に、導入形態の選定です。直営方式、委託方式、弁当・惣菜配達、キッチンカー導入、食事補助制度など、様々な選択肢があります。それぞれの方式には、メリットとデメリット、初期投資、運営コスト、メニューの自由度、専門知識の活用といった違いがあります。自社の状況や従業員のニーズ、予算などを тщательноに比較検討し、最適な方式を選択する必要があります。例えば、従業員数が多い企業では直営方式や委託方式が適しているかもしれませんが、従業員数が少ない企業やオフィススペースに限りがある場合は、弁当・惣菜配達やキッチンカー導入、食事補助制度などが現実的な選択肢となるでしょう。

予算計画も非常に重要な検討ポイントです。社食の導入・運営には、設備投資、食材費、人件費、光熱費、メンテナンス費用など、多岐にわたるコストが発生します。これらのコストを事前に детальноに算出し、短期的なコストだけでなく、長期的な視点での費用対効果を評価することが重要です。また、予算内で最大限の効果を得られるように、優先順位をつけながら計画を進める必要があります。

衛生管理と安全対策は、社食運営において最優先事項です。食品衛生法をはじめとする関連法規を遵守し、適切な衛生管理体制を構築し、食中毒や異物混入のリスクを最小限に抑える必要があります。調理従事者の衛生教育や健康管理、調理器具や設備の清掃・メンテナンスなどを徹底することが求められます。また、食物アレルギーを持つ従業員への正確な情報提供や、アレルギー対応メニューの提供など、多様な食のニーズに対応できる体制を整えることも不可欠です。

メニュー構成は、従業員の満足度を大きく左右する要素です。栄養バランスだけでなく、味やバリエーション、季節感なども考慮し、飽きのこない魅力的なメニューを提供する必要があります。従業員の意見や嗜好を定期的に調査し、メニューに反映させることも重要です。また、健康志向の高まりに対応して、ヘルシーなメニューや低カロリーメニュー、ベジタリアンメニューなどを提供することも検討すべきでしょう。

運用体制の構築も、社食導入の成功には不可欠です。誰がどのように運営・管理を行うのか、責任の所在を明確にする必要があります。直営方式であれば、調理師や栄養士、管理者を雇用する必要がありますし、委託方式であれば、委託先との連携や監督体制を確立する必要があります。また、従業員からのフィードバックを収集し、継続的な改善を図る仕組みを構築することも重要です。

設置場所の選定も重要な要素です。従業員が利用しやすい場所に設置することはもちろん、調理や配膳に必要なスペース、換気設備、給排水設備などを確保する必要があります。また、食事スペースは、明るく清潔で快適な環境であることが望ましいです。

これらの検討ポイントを тщательноに考慮し、計画的に導入を進めることで、従業員にとって満足度が高く、企業の健康経営を効果的に推進する社食を実現できるでしょう。

社食導入をスムーズに進めるためのステップ

社食導入プロジェクトを円滑に進め、その効果を最大限に引き出すためには、計画段階から運用段階まで、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。ここでは、社食導入をスムーズに進めるための具体的なステップについて解説します。

ステップ1:現状分析と目的設定

まず、自社の従業員の健康課題や食生活の現状を把握するために、アンケート調査やヒアリングを実施します。従業員の食に対するニーズや不満点、期待するサービスなどを دقیقに把握することが、成功の第一歩です。その上で、「社員の健康増進」「生産性向上」「企業イメージ向上」など、社食導入によって達成したい具体的な目標を設定します。目標を明確にすることで、その後の計画や評価がスムーズに進みます。

ステップ2:導入形態の検討と予算策定

現状分析と目的設定の結果を踏まえ、最適な社食の導入形態を検討します。直営、委託、弁当・惣菜配達、キッチンカー、食事補助など、複数の選択肢を比較検討し、自社の状況や予算に最も適した形態を選びます。同時に、初期投資、運営コスト、人件費など、必要な予算を детальноに算出し、確保します。

ステップ3:基本計画の策定

導入形態と予算が決まったら、具体的な基本計画を策定します。メニューのコンセプト、提供時間、利用方法、衛生管理体制、アレルギー対応、運営体制などを детальноに計画します。この段階で、関係部署との連携を密にし、意見交換を行うことが重要です。

ステップ4:業者選定と契約(委託の場合)

委託方式を選択した場合、複数の業者から提案を受け、比較検討した上で、信頼できる業者を選定し、契約を締結します。業者の実績や提供メニュー、衛生管理体制、コストなどを тщательноに評価することが重要です。

ステップ5:施設準備と設備導入

社食を設置する場所を選定し、必要な厨房設備や食事スペースの準備を行います。衛生基準を満たすように、適切なレイアウトや設備を選定することが重要です。

ステップ6:従業員への周知と意見交換

社食導入の計画が具体化したら、従業員に対してその内容を丁寧に周知します。導入の目的やメリット、利用方法などを説明し、従業員の理解と協力を得るように努めます。また、試食会などを開催し、従業員の意見を直接聞く機会を設けることも有効です。

ステップ7:試験運用

本格導入前に、一定期間の試験運用を実施します。実際に社食を運営し、従業員の利用状況や満足度、運営上の課題などを把握します。試験運用中に得られたデータやフィードバックは、本格導入に向けての改善に役立てます。

ステップ8:本格導入と運用開始

試験運用の結果を踏まえ、改善点があれば修正し、本格的な運用を開始します。運用開始後も、従業員からのフィードバックを積極的に収集し、メニューの改善やサービスの向上に繋げていくことが重要です。

ステップ9:効果測定と継続的改善

社食導入の効果を定期的に測定します。社員の健康診断の結果の変化、疾病休業者の減少、生産性の向上などを数値データとして把握し、社食導入との関連性を分析します。また、従業員へのアンケート調査を実施し、利用状況や満足度、健康意識の変化などを把握することも有効です。これらの効果測定の結果を踏まえ、メニューの見直し、提供方法の改善など、継続的な改善活動を行うことが、社食導入の効果を最大化するための鍵となります。

これらのステップを着実に実行することで、社食導入をスムーズに進め、従業員の健康増進と企業成長に貢献する効果的な社食を実現することができるでしょう。

社食導入の効果を最大化するための施策と評価

社食導入は、社員の健康管理における重要な一歩ですが、その効果を最大限に引き出すためには、単に食事を提供するだけでなく、様々な施策と効果測定を組み合わせることが不可欠です。ここでは、社食導入の効果をさらに高め、その成果を客観的に評価するための具体的な方法について解説します。

効果を最大化するための施策

- 栄養成分表示と情報提供: 社食メニューに栄養成分表示を記載し、カロリー、タンパク質、脂質、炭水化物などの情報を開示することで、社員が自身の健康状態や目標に合わせて食事を選択できるようになります。また、健康的な食事の選び方や栄養に関する情報提供を定期的に行うことも、社員の健康リテラシー向上に繋がります。

- 管理栄養士によるサポート: 管理栄養士による栄養相談や健康セミナーを定期的に開催することで、社員一人ひとりの健康に関する疑問や悩みに профессиональноなアドバイスを提供できます。これにより、社員の主体的な健康管理を促進し、食生活改善へのモチベーションを高めることができます。

- 健康的なメニューの推進: ヘルシーな食材を積極的に使用したメニューや、低カロリー、高タンパク質なメニューを充実させることで、社員が自然と健康的な食事を選択できる環境を整えます。また、季節の食材を取り入れたメニューや、地域の特色を活かしたメニューを提供することも、社員の満足度向上に繋がります。

- 運動機会の提供との連携: 社食の導入と合わせて、運動機会の提供や運動習慣の啓発を行うことで、より総合的な健康増進効果が期待できます。例えば、社内にフィットネスルームを設置したり、運動系の部活動を支援したり、ウォーキングイベントなどを開催したりすることが考えられます。

- コラボレーションメニューの開発: 人気のあるレストランやシェフとコラボレーションした特別メニューを期間限定で提供することで、社員の興味を引きつけ、社食の利用促進に繋げることができます。

- 食に関するイベントの開催: 健康をテーマにした料理教室やセミナー、食に関するクイズ大会などを開催することで、社員の健康意識を高め、社食への関心を高めることができます。

効果測定の方法

- 健康診断データの分析: 社食導入前後の社員の健康診断の結果を比較分析することで、血圧、血糖値、コレステロール値などの数値の変化を確認し、社食導入が健康状態に与える影響を評価します。

- 疾病休業者の推移: 社食導入前後の疾病休業者の数や日数を比較することで、健康状態の改善による休業の減少効果を測定します。

- 生産性の変化: 社食導入前後の社員の生産性を測定し、向上しているかどうかを確認します。生産性の測定には、業務効率、残業時間、達成率などの指標を用いることができます。

- 社員アンケートの実施: 社員に対して定期的にアンケート調査を実施し、社食の利用状況、満足度、健康意識の変化などを把握します。自由記述式の質問を取り入れることで、定量的なデータだけでは把握できない社員の意見や感想を収集することも重要です。

- 社食の利用率のモニタリング: 社食の利用状況を定期的にモニタリングし、利用率の変化を確認します。利用率が低い場合は、その原因を分析し、改善策を検討する必要があります。

- コスト対効果の分析: 社食導入にかかったコストと、健康改善による医療費抑制効果や生産性向上による経済効果などを比較分析し、費用対効果を評価します。

これらの施策と効果測定を組み合わせることで、社食導入の効果を最大限に引き出し、継続的な改善に繋げていくことができます。社食導入は、企業と社員双方にとってメリットのある長期的な取り組みであり、定期的な評価と改善を通じて、より良い健康管理体制を構築していくことが重要です。

まとめ:社食導入で実現する社員の健康管理と企業成長の好循環

本稿では、「社員 健康管理」というキーワードを中心に、企業における社食導入が、従業員の健康増進と企業の持続的な成長に不可欠な役割を果たすことについて詳しく解説してきました。従業員の健康は、企業の生産性、創造性、そして長期的な競争力の源泉となる重要な資本です。生活習慣病の予防、メンタルヘルスの維持、プレゼンティズムの軽減といった、現代の企業が直面する健康課題に対して、栄養バランスの取れた食事を नियमित的に提供する社食は、極めて有効な解決策となり得ます。

従業員が健康的な食生活を送ることで、心身の健康状態が向上し、集中力、活力、そして創造性が高まり、結果として業務効率の向上、イノベーションの促進、そして企業全体の成長へと繋がる好循環を生み出すことができるのです。社食導入は、単なる福利厚生の一環として捉えるのではなく、従業員の健康を стратегическая投資と捉え、企業の健康経営を推進するための重要な経営戦略として位置づけるべきです。

導入にあたっては、従業員のニーズを دقیقに把握し、多様な導入形態の中から自社に最適な方法を選択することが重要です。また、初期投資や運営コストだけでなく、長期的な視点での費用対効果を тщательноに検討し、持続可能な運営体制を構築する必要があります。衛生管理やアレルギー対応といった安全面への配慮も不可欠です。さらに、社食の導入効果を定期的に測定し、改善に繋げるPDCAサイクルを回すことも重要です。

本稿が、社食導入を検討されている企業の管理部や福利厚生担当者の皆様にとって、具体的な検討を進める上で有益な情報を提供できたのであれば幸いです。従業員の健康を「食」の面から積極的にサポートし、企業の持続的な成長と企業価値の向上を実現するために、社食導入という戦略的な選択肢をぜひご検討ください。健康な社員こそが、企業の未来を明るく照らす原動力となるのです。