更新日:2025/09/04

LINE公式アカウントとECの活用で売上を最大化!効果や機能・導入方法についても解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長

小島 伸介

株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。

上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。

EC市場の競争が激化する中、ただ商品を並べるだけでは売上拡大が難しくなっています。

そんな中、注目されているのが「LINE公式アカウント」とECサイトの連携による販売促進です。

日常的に使われているLINEを活用することで、顧客との接点を強化し、購買意欲を高め、リピーター獲得にも繋げることが可能です。

本記事では、LINE公式アカウントとECサイトを組み合わせて売上を最大化するための効果や活用機能、導入方法についてわかりやすく解説します。

これからLINE活用を検討している企業様にも、すでに導入済みでさらに成果を伸ばしたい企業様にも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

【比較】おすすめのLINEマーケティングツール一覧

scroll →

| サービス名 | 特長 | 費用 | 主な機能 |

|---|---|---|---|

L-ad

|

|

初期費用:0円 月額料金:55,000円(税込)~ ※クリック数に応じて料金が変動 ※詳細は要お問い合わせ |

・アプリ内ブラウザでのCV計測 ・LINEトーク内アクションでのCV計測 ・ブロックユーザー計測 ・コンバージョンAPI機能 など |

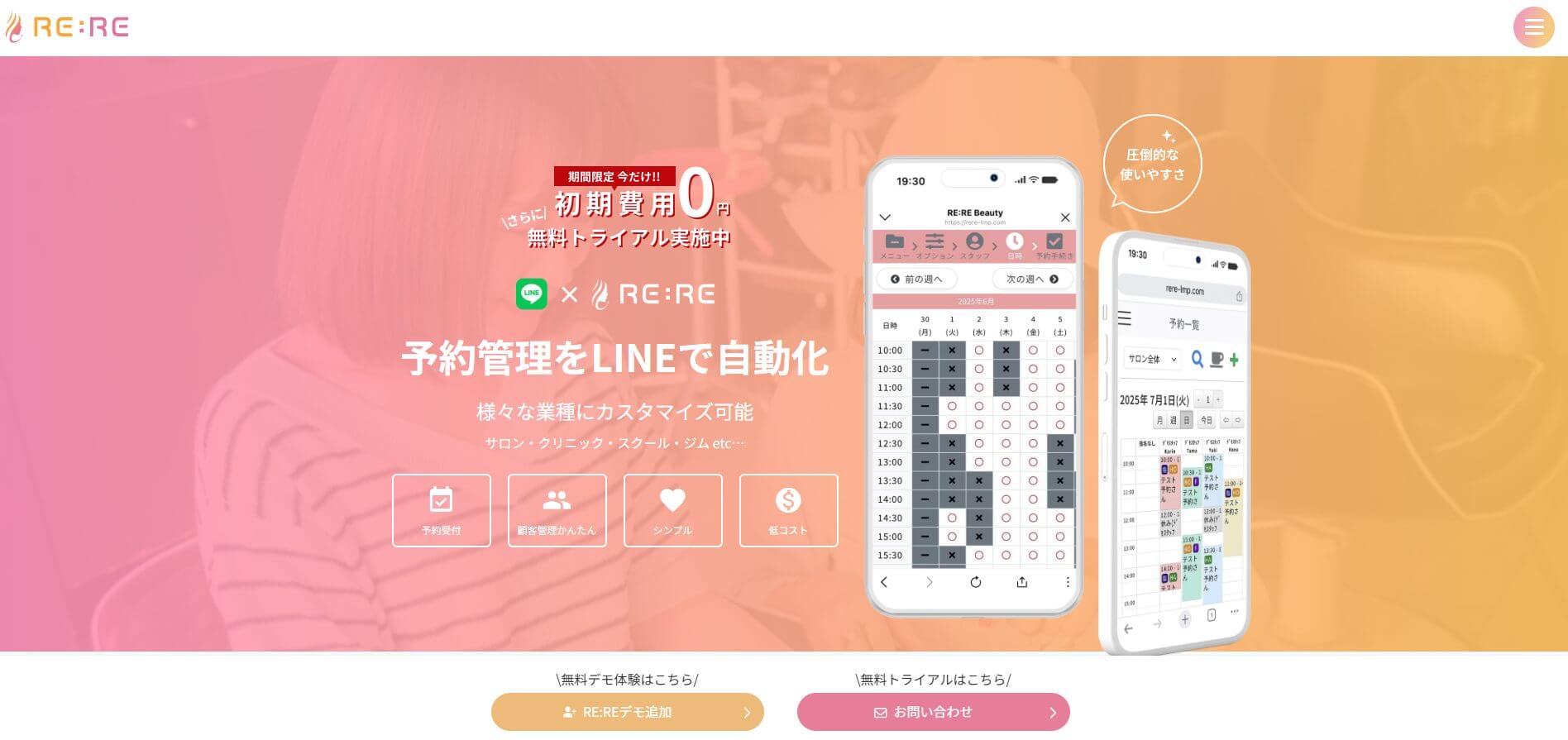

RE:RE

|

|

初期費用:0円 月額利用料:9,800円 ※オプションあり |

・予約管理 ・電子カルテ管理 ・商品販売 ・SNS・ホームページ連携 ・外部サイト連携など |

KAKERU

|

|

初期費用:22万円~ 月額費用:1万1,000円~ ※補助金を活用した導入実績が豊富! ※カスタマイズや外部ツール連携にかかる費用は要お問い合わせ |

・顧客管理 ・予約管理 ・リッチメニュー ・決済 ・販促・特典管理 ・問い合わせ管理 など |

Ligla

|

|

要お問い合わせ |

・Web行動履歴取得 ・開封率・クリック率取得 ・アンケート機能 ・友だち登録経路分析機能 ・サイト内ポップアップ ・メッセージ配信 ・AI接客機能など |

| LOYCUS |

|

要お問い合わせ |

・リッチ・セグメント配信 ・スタッフ管理 ・外部データ連携 など |

| L Message |

|

初期費用:0円 月額費用:フリープラン(0円)、スタンダード(10,780円)、プロプラン(33,000円) |

・フォーム作成 ・カレンダー予約 ・商品販売&決済連携など |

| kuzen |

|

要お問い合わせ |

・LINEログイン ・有人切替 ・AIチャットボット ・SNSキャンペーン ・WEBサイトポップアップ など |

| Lステップ |

|

初期費用:0円 月額費用:スタートプラン(5,000円)、スタンダードプラン(21,780円)、プロプラン(32,780円) |

・シナリオ配信(ステップ配信) ・回答フォーム ・流入経路分析 など |

| マイリク |

|

初期費用:スタート(50,000円)、スタンダード(100,000円)、プロフェッショナル(100,000円) 月額費用:スタート(10,000円~)、スタンダード(30,000円~)、プロフェッショナル(55,000円~) |

・求職者のパーソナライズ ・離職予兆のリスク分析 ・ToDo管理 など |

| C-mo gourmet |

|

要お問い合わせ |

・まとめて編集 ・ブログ機能 ・connect(コネクト) など |

| CRM PLUS on LINE |

|

月額費用:Free(0ドル)、Entry(10ドル)、Growth(30ドル)、Standard(50ドル)、Pro(100ドル)、Expert(200ドル~)、Advanced(200ドル~) |

・ID連携 ・顧客データを利用したセグメント配信 ・カート落ち・チェックアウトリマインド など |

| DECA for LINE |

|

要お問い合わせ |

・サイト内ポップアップ ・データ連携 ・1to1配信 など |

| hachidori |

|

要お問い合わせ |

・LINE通知メッセージ ・対話型アンケート、診断 ・シナリオ、FAQ、辞書データベース編集 など |

| Liny |

|

要お問い合わせ |

・スタッフ権限操作 ・自動応答 ・リッチメニューデザイン制作 など |

| Atouch |

|

初期費用:0円 月額費用:トライアルプラン(9,800円)、プレミアムプラン(19,800円)、エンタープライズプラン(要問い合わせ) |

・商品管理 ・販売機能 ・販促機能 など |

| TSUNAGARU |

|

要お問い合わせ |

・データ連携 ・カスタムレイアウト ・配信比較分析 など |

この記事の目次はこちら

なぜ今、ECでLINE公式アカウント連携が求められるのか?

BtoB EC市場が拡大する一方で、競争激化や顧客接点の希薄化という課題が顕在化しています。

従来のメール中心のコミュニケーションは効果が低下し、よりダイレクトで質の高い顧客エンゲージメントを構築する必要性が高まっています。

デジタルネイティブ世代が購買担当者となる中、スムーズでパーソナルな体験への期待も増しています。

こうした状況下で、LINE公式アカウントとBtoB ECサイトの連携が、ビジネス成長の鍵として注目されています。

日常的なコミュニケーションツールであるLINEと、購買プラットフォームであるECを結びつけることで、従来のマーケティング手法では難しかった価値を提供できるからです。

- 顧客接点の強化:日常的に使うLINEで適切なタイミングでアプローチし、関係性を維持・深化

- データに基づいたパーソナライズ:ECの購買行動データと連携し、個々に最適化された情報提供

- シームレスな顧客体験:LINEログインやLINEでの通知等により利便性向上

- マーケティング・営業活動の効率化:セグメント配信や自動化機能で販促・顧客対応を効率化

LINE公式アカウントとBtoB ECの連携は、単なる機能追加ではなく、顧客との関係性をデジタル起点で再構築し、長期的なものへと進化させる戦略的投資です。

それは、顧客体験(CX)向上を通じてLTV(顧客生涯価値)最大化を目指す、現代BtoBマーケティングの必須要件となりつつあります。

LINE公式アカウント×EC連携が生み出す5つのメリット

LINE公式アカウントとBtoB ECサイトの連携は、具体的にどのようなビジネス効果をもたらすのでしょうか。

決裁者が導入効果を判断する上で、特に重要な5つのメリットを解説します。

効果1:顧客エンゲージメントの飛躍的向上

顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーションで関係性を深化させることが可能です。

ID連携で顧客を特定し、ECの購買・閲覧履歴に基づきパーソナライズされたメッセージ(関連商品レコメンド、過去購入品の再購入促進等)をLINEで配信します。「自分向け」の情報提供により、顧客の関心・信頼感が高まります。LINEチャットでの気軽な問合せ・相談環境も、顧客満足度向上に繋がり、エンゲージメント(愛着・関与度)を高めます。

効果2:LTV(顧客生涯価値)の最大化

長期的関係構築で継続取引と単価向上を促進できます。

エンゲージメント向上はリピート購入率向上に繋がります。

連携データに基づき、アップセル(高価格帯商品提案)やクロスセル(関連商品提案)を効果的に実施可能です。特定商品購入者へ後日、関連情報をLINEで案内する施策なども考えられます。休眠顧客への再アプローチによって関係再構築を図り、LTV最大化に貢献します。

効果3:マーケティング・販促活動の高度化と効率化

高開封率を活かしターゲティング精度を高め、機会損失を削減できます。

LINEの高いメッセージ開封率を活かし、新商品・キャンペーン・セミナー情報を確実にターゲットへ届けます。

ECデータ連携による精緻なセグメント配信で、無駄な送信を減らし、費用対効果を高めます。カートに商品を入れたまま離脱した顧客へのカゴ落ちリマインド自動送信により、機会損失も防止できます。

効果4:顧客サポート・コミュニケーションの円滑化と効率化

顧客に利便性の高い情報提供と、サポート業務負荷軽減を両立することができます。

注文確認・発送通知などをLINE通知メッセージで送信すれば、顧客は重要情報を確実に受け取れます。

また、LINEチャットを問合せ窓口とすることで、顧客は使い慣れたUIで質問が可能。企業側も、チャットボット等による一次対応自動化でサポート業務を効率化でき、担当者は複雑な問合せ対応に集中できます。

効果5:顧客データの統合・活用による顧客理解の深化

分断されたデータを統合し、顧客インサイトの発見に繋がります。

LINE上の行動データ(開封・クリック等)とECの購買・閲覧履歴を連携統合し分析することで、これまで見えなかった顧客ニーズや行動パターン、インサイトを発見できます。これにより、より精度の高い顧客セグメンテーションが可能となり、マーケティング戦略や商品開発、サービス改善に繋がる知見が得られます。

これらの効果は相互に関連し、BtoB ECビジネス全体の成長を後押しします。

連携には投資が必要ですが、これらのメリットを考慮すれば、多くのBtoB企業にとって検討価値の高い戦略と言えます。

LINE公式アカウントとECの連携で実現できること

LINE公式アカウントとBtoB ECサイトを連携させると、具体的に何が可能になるのでしょうか。

主要な連携機能とBtoB ECでの活用例を解説します。これらを理解することが、効果的な連携戦略の第一歩です。

1. ID連携(顧客特定とデータ紐付けの基盤)

LINEアカウントとECサイトの会員IDを紐付けることで、LINEの友だちが「誰なのか」を特定できる仕組みです。

- 機能:LINEアカウントとEC会員IDを結びつけ、個別の顧客識別を可能にします。

- BtoB活用例:取引先担当者のLINEアカウントと企業ECアカウント情報を連携し、企業単位の購買履歴や取引条件に応じたパーソナライズされた情報配信が可能になります。個客担当者と個社取引先の両面アプローチを実現できます。

2. データ連携(会員情報・購買履歴・行動履歴)

ID連携をベースに、さらに購買履歴や行動データを連携させ、顧客理解を深める仕組みです。

- 機能:ECの会員情報(企業名・業種・役職等)、購買履歴、サイト内行動履歴(閲覧・カート投入等)をLINE施策や分析に活用します。

- BtoB活用例:購買履歴から関連商品をレコメンドしたり、特定ページ閲覧者へ関連資料を案内したり、取引実績に基づき限定情報を配信するなど、データドリブンなマーケティングを展開できます。

3. パーソナライズドメッセージ配信

顧客一人ひとりの属性や行動に合わせ、最適な内容のメッセージをLINEで届けることができます。

- 機能:連携データを活用し、個別またはセグメント別に最適化されたメッセージ配信を実施します。

- BtoB活用例:

- 購買・閲覧履歴に応じた関連商品のレコメンデーション

- カゴ落ちリマインド通知やお気に入り再入荷通知

- 過去購入品の再購入促進(消耗品等)

- 契約条件・卸価格・営業連絡事項など、取引先別に異なる情報配信

4. LINEログイン

LINEアカウントを活用して、ECサイトへのログインを簡単にする機能です。

- 機能:LINEアカウントを使ってECサイトへシームレスにログインでき、ID・パスワード入力を省略します。

- BtoB活用例:頻繁なログインが必要なBtoB ECにおいて、担当者のログイン負担を軽減。特にモバイル利用時の利便性を大幅に向上させます。

5. チャット連携

ECサイトの問合せ導線から、スムーズにLINEチャットへ誘導し、双方向のコミュニケーションを実現します。

- 機能:LINEチャットを通じて、有人対応やチャットボットによる自動応答を可能にします。

- BtoB活用例:製品仕様や技術質問、見積依頼、在庫確認などの問合せをLINE上で受付。チャットボットによる一次対応で業務効率を高め、複雑な問合せは有人対応にスムーズに引き継ぎます。

6. LINE通知メッセージ活用

重要な情報を確実に届けるために、電話番号情報を活用してメッセージを送信する機能です。

- 機能:企業保有の電話番号を基に、友だち登録していないユーザーにも特定メッセージ(注文確認・発送通知等)を配信可能(※審査・同意取得が必要)。

- BtoB活用例:注文完了、出荷通知、請求書発行通知など、ビジネス上重要な情報をLINEで確実に伝達。メール通知に比べ見落としリスクを低減し、顧客満足度を向上させます。

7. (応用編)LINEミニアプリ

LINEアプリ内で動作する専用Webアプリを作成し、EC機能の一部を提供できる仕組みです。

- 機能:LINEアプリ上で商品検索、注文履歴閲覧、簡易注文などが可能になります。

- BtoB活用例:定番商品の簡単再注文機能、営業担当者が外出先から在庫確認・簡易見積を行う機能など、業務効率化や顧客利便性向上に大きく貢献します。

LINE公式アカウントとECの連携をする方法

LINE公式アカウントとBtoB ECサイトの連携を実現するには、複数の方法があります。

自社の状況(目的・予算・技術力・既存システム等)に応じた最適な選択が重要です。

方法1:LINE API直接利用による自社開発

自社でLINE API(Messaging APIなど)を直接利用し、独自に連携機能を開発する方法です。

- メリット:自由度が高く、独自要件や複雑な業務プロセスに合わせた連携が可能。

- デメリット:高い開発スキルと工数が必要。コストが高く、仕様変更対応も自社で行う必要あり。

- 適応ケース:連携要件が特殊・複雑で、社内に高度な技術チームがある場合。

方法2:利用中ECカートシステムの連携機能活用

現在利用しているBtoB向けECカートシステム(Shopify、Salesforce B2B Commerceなど)が提供する標準オプション機能を活用する方法です。

- メリット:比較的容易に導入可能。カートシステムとの親和性が高い。

- デメリット:機能が限定的。カートシステムへの依存リスクあり。

- 適応ケース:求める機能が標準提供範囲で十分な場合や、迅速・低コストで連携を進めたい場合に適しています。

方法3:専用連携ツール・SaaSの導入

LINE連携に特化した外部ツールやSaaSサービス(例:LINEマーケティング自動化ツールなど)を導入する方法です。

- メリット:豊富な機能がパッケージ化され、短期間・低コストで導入可能。ツール側で仕様変更対応。

- デメリット:カスタマイズ性に限界あり。ツール選定が難しい。

- 適応ケース:標準的な機能で十分な場合や、開発リソースを最小限に抑えつつ、スピーディに導入を進めたい企業に適しています。

方法4:外部開発パートナー(SIer・開発会社)への依頼

要件定義、設計、開発、導入、運用支援までを、LINE・EC連携に詳しい外部専門パートナーに依頼する方法です。

- メリット:専門知識・ノウハウ活用、プロジェクト全体管理が可能。

- デメリット:比較的コスト高め。業者選定と要件定義が重要。

- 適応ケース:社内に十分な開発リソースがない場合、連携要件が複雑であり、かつ戦略的に高品質なプロジェクト遂行を目指す場合に適しています。

導入・運用で失敗しないための注意点

LINE公式アカウントとECサイトの連携は、正しく設計・運用すれば大きな成果をもたらしますが、計画段階や実行プロセスでの落とし穴も少なくありません。

特に、BtoBビジネスにおいては特有の事情も多く、連携に失敗するとコストばかりが膨らみ、期待した成果を得られないリスクもあります。

ここでは、導入・運用を成功に導くために、事前に押さえておきたい主要な注意点を整理して解説します。

1. 目的明確化とKPI設定の徹底

LINEとECを連携すること自体が目的化してしまうと、ビジネス成果に結びつかない危険性があります。

まずは、「なぜ連携するのか」「どの指標を改善したいのか」という目的とKPIを明確に設定することが、すべての施策の起点になります。

- 注意点:「連携すること」が目的化してしまい、ビジネス成果に繋がらない。

- 対策:達成したいKPI(リピート率向上・クロスセル率向上等)を明確化し、定期測定する。

2. 連携データの選定・質管理体制

連携できるデータが豊富だからといって、無計画にすべてを繋げようとすると、逆に活用しきれず、管理コストやセキュリティリスクが増大します。

本当に必要なデータだけを厳選し、正確かつ最新の状態で管理する体制を整えることが、連携効果を高める鍵となります。

- 注意点:闇雲なデータ連携はコスト増・精度低下リスク。

- 対策:目的に沿った必要最小限のデータ選定と、正確・最新なデータ管理を徹底する。

3. システム連携の複雑性とトータルコスト把握

LINEとECの連携は、一見簡単そうに見えて、実はシステム間の仕様調整やデータ同期、セキュリティ対応など、技術的なハードルが高い場合があります。

初期開発費だけでなく、保守・運用・仕様変更対応といった長期的なトータルコストを事前に見積もることが、失敗しないために不可欠です。

- 注意点:初期開発コストだけでなく、保守・運用コストも見落としがち。

- 対策:長期的なコストを見積もり、リスクを把握する。

4. 運用体制構築と継続的改善活動

連携を構築して終わりではありません。

その後の運用・コンテンツ配信・効果測定・改善活動を着実に続ける体制がなければ、せっかくのシステムも宝の持ち腐れになってしまいます。

誰が、どの範囲を、どの頻度で担当するかを明確にし、必要に応じて外部リソースの活用も検討しましょう。

- 注意点:連携構築だけでは成果は出ない。運用体制が必要。

- 対策:役割分担・スキルセット明確化、外部リソース活用も検討。

5. BtoB特有要件への対応

BtoB ECには、取引先ごとの価格設定や、与信・承認フローなど、独自の業務要件が数多く存在します。

これらのフローに無理なく対応できるよう、LINE連携設計時に業務プロセスとの整合性をしっかりと考慮することが必要です。

特にBtoBに精通したパートナー選定が、成功の大きなポイントとなります。

- 注意点:取引先別価格・掛売り・承認フローなど、BtoB特有のプロセスに連携が合わないリスク。

- 対策:業務フローと整合性が取れる連携設計を行う。

信頼できる外部パートナー(開発・運用業者)選定のポイント

LINE公式アカウントとECサイトの連携プロジェクトを成功に導くためには、自社だけで完結させるのではなく、信頼できる外部パートナーとの協業が不可欠です。

特に、BtoB・BtoC問わず、LINEとECを効果的に連携させるには、高度な技術力と業務理解が求められます。

- ECとLINE連携に詳しいか?成功事例があるか?

- 高い技術力と提案力があるか?

- 要件定義力、プロジェクト管理力があるか?

- 導入後の保守サポート体制が整っているか?

- 料金体系が明確で、総合的なコストパフォーマンスが良いか?

- 契約内容が明確か?(権利帰属・NDA・SLA等)

複数社から提案を受け、しっかり比較検討しましょう。

長期的なパートナーシップを前提に選定することが、プロジェクト成功のカギとなります。

まとめ:LINE×EC連携でBtoBビジネスの顧客体験とLTVを革新する

本稿では、BtoB ECにおけるLINE公式アカウント連携の重要性から、具体的な効果、実現機能、導入方法、注意点、パートナー選定のポイントまで解説しました。

現代のBtoB市場において、LINE公式アカウントとECサイトの連携は、顧客エンゲージメント向上とLTV最大化を実現する強力な戦略です。

連携により、パーソナライズされたコミュニケーション、マーケティング・販促活動の高度化・効率化、利便性の高い購買体験、サポート業務負荷軽減が可能になります。

ただし、導入・運用には明確な目的設定、データ管理体制、システム連携の技術的課題、継続的な運用リソースが必要不可欠です。

これらを克服し、連携効果を最大化するには、信頼できる外部パートナーとの協業が重要です。

LINE×EC連携は、単なる機能追加ではなく、顧客との関係性をデジタル起点で再構築し、ビジネス成長を加速させる戦略的投資です。

本記事が、貴社の導入検討と顧客体験・LTV革新への第一歩となれば幸いです。

まずは、自社課題と実現したいことを整理し、専門知識を持つパートナーへ相談するところから始めてみてはいかがでしょうか。

参考:楽天市場で売上を上げる方法とは?基本やコツなどを徹底解説!|株式会社CARDS