更新日:2025/04/15

オフィス冷凍食品導入完全ガイド|福利厚生担当者が知るべきメリット・選び方・成功の秘訣

【監修】株式会社ジオコード 管理部長

小島 伸介

株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。

上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。

この記事の目次はこちら

はじめに:オフィスの食環境課題と冷凍食品導入の戦略的意義

現代の企業経営において、従業員の健康管理や福利厚生は、企業価値向上と人材確保・定着に不可欠な要素となっています。特に、日々の業務に追われる従業員にとって、オフィスの食環境は生産性や満足度に直結する重要な課題です。しかし現実には、多くのオフィスでランチ難民問題、食事内容の偏り、福利厚生のマンネリ化といった課題が散見されます。

オフィス周辺の飲食店の混雑や選択肢の少なさ、コンビニ弁当に頼りがちな食生活は、従業員の健康リスクを高め、午後の業務効率低下にも繋がりかねません。また、働き方の多様化が進む中で、従来の画一的な社員食堂や食事補助だけでは、フレックスタイム勤務や時差出勤など、個々のニーズに対応しきれない場面も増えています。

こうした背景から、オフィス内で手軽に栄養バランスの取れた食事を提供できる、オフィス向け冷凍食品サービスが注目を集めています。これは、単なる食事提供に留まらず、従業員エンゲージメントの向上、健康経営の推進、採用競争力の強化に貢献する、戦略的な福利厚生施策として位置づけられます。

冷凍食品は、最新技術により美味しさや栄養価を保ったまま長期保存が可能であり、食品ロスの削減や効率的な在庫管理といった運用面のメリットも大きいのが特徴です。オフィス内に設置された冷凍庫から、従業員が好きな時に多様なメニューを選べる環境は、時間的制約の緩和や選択の自由度向上を通じて、従業員の満足度を高めます。

本稿では、福利厚生担当者の視点から、オフィスへの冷凍食品導入がもたらす多角的なメリット、具体的な導入プロセス、失敗しないためのサービス選定と比較ポイント、そして導入効果を最大化するための運用ノウハウについて、A案とB案の知見を統合し、実践的なガイドとして詳述します。この記事を通じて、自社の食環境改善と福利厚生の充実に向けた具体的なアクションプランを描く一助となれば幸いです。

【比較】おすすめのオフィスコンビニ一覧

scroll →

| サービス名 | 特長 | 費用 | 対応地域 | 主な商品 |

|---|---|---|---|---|

snaq.me office(スナックミーオフィス)

|

|

初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |

日本全国 | おやつ コーヒー プロテインバー おつまみ そうざい など |

オフィスで野菜

|

|

要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |

日本全国 | 新鮮なサラダ・フルーツ 手作りのお惣菜など |

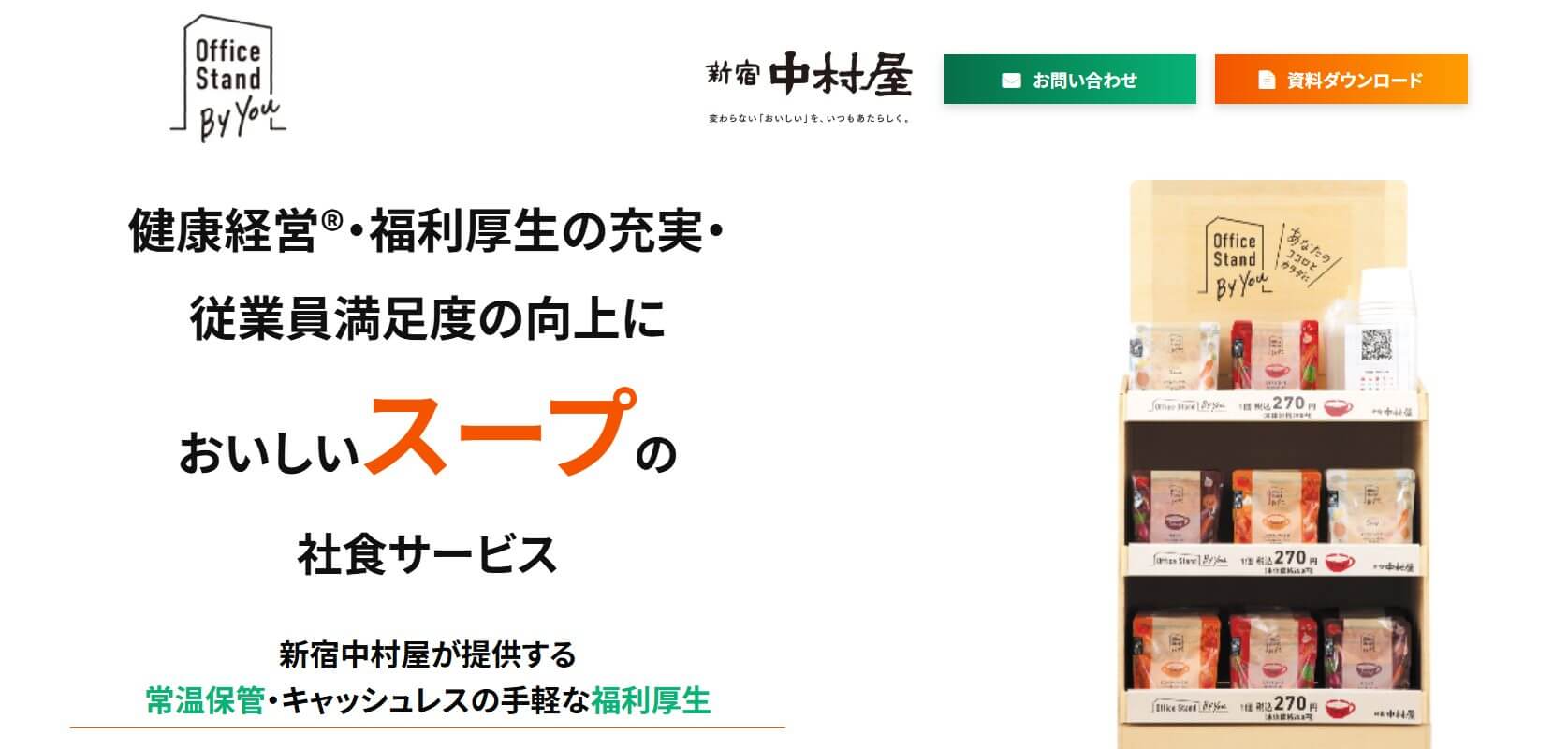

Office Stand By You

|

|

要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |

日本全国 |

常温保存可能なスープの提供 ・1/3日分の野菜を使ったミネストローネ ・魚介と野菜たっぷりのクラムチャウダー など |

| オフィスでごはん |

|

要お問い合わせ | 日本全国 | ・お惣菜 ・主食 |

| パンフォーユーオフィス |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ・パン類 |

| Drink&Snack |

|

要お問い合わせ ※初期費用0円 |

東京・大阪が中心 | ・飲料水やコーヒー ・カップヌードル類 ・お菓子などの軽食類 |

| オフィスおかん |

|

要お問い合わせ | 日本全国 | ・お惣菜 ・副菜 ・軽食 |

| KIRIN naturals |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ・野菜と果実のスムージーなどのドリンク |

| おふぃすこんびに |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | ・飲料水 ・軽食 ・カップヌードル類 |

| Store600 |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | - |

| ミニストップポケット |

|

要お問い合わせ ※定額プランあり |

関東/大阪/名古屋/仙台 | ・菓子 ・飲料 ・食品 ・雑貨 ・冷蔵食品 |

| オフィスグリコ |

|

要お問い合わせ ※設置費用、ランニングコスト0円 |

東京 / 神奈川/ 埼玉/ 千葉 愛知 大阪/ 京都/ 兵庫 広島 福岡 |

・菓子 ・飲料 ・アイスクリーム |

| セブン自販機 |

|

要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 商品内容は運営を担当する加盟店と相談の上、設置場所に合わせてカスタマイズ |

| SHINKO STORE(心幸ストア) |

|

要お問い合わせ | 日本全国 |

・食品 ・お菓子 ・飲料 ・雑貨 |

| オフめし |

|

初期費用:20,000円 基本利用料:6,000円/月 |

日本全国 |

・食品 ・お菓子 ・飲料 ・雑貨 |

| オフィスオアシス |

|

要お問い合わせ ※初期費用0円 |

東京・大阪など |

・飲料 ・お菓子 ・食品 |

| ボスマート |

|

初期費用:0円 月額費用:0円 |

日本全国 |

・食品 ・お菓子 |

| 完全メシスタンド |

|

要お問い合わせ ※初期費用0円 |

要お問い合わせ | ・食品 |

| 無人売店24 |

|

要お問い合わせ | 全国 |

・食品 ・お菓子 ・飲料 |

| オフィスプレミアムフローズン |

|

初期費用:0円 月額費用:39,600円/月 |

全国 | ・食品 |

| オフィスコンビニTUKTUK |

|

要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |

TUKTUK(自社配送):東京都・神奈川・埼玉・千葉(一部) TUKTUKmini(郵送):全国 |

・お弁当 ・パスタ ・チャーハン ・お惣菜 ・お菓子 ・ドリンク ・おにぎり ・パン ・ヨーグルト ・豆腐バー ・アイスクリームなど ※商品は300種類以上 |

なぜ今、オフィスで冷凍食品サービスが注目されるのか?

オフィス向け冷凍食品サービスへの関心が急速に高まっている背景には、現代企業を取り巻く複数の環境変化と技術的進歩が存在します。これらの要因を理解することは、導入検討の意義を深める上で重要です。

- 働き方の多様化への対応:

- リモートワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッド勤務や、フレックスタイム制度、コアタイムのない働き方など、従業員の勤務スタイルはますます多様化しています。

- これにより、オフィスに出社する時間や滞在時間も個々人で異なるため、従来の固定的な時間帯に提供される社員食堂や仕出し弁当では、全ての従業員のニーズを満たすことが難しくなっています。

- その点、24時間いつでも好きなタイミングで利用できる冷凍食品サービスは、こうした多様な働き方に柔軟に対応できるソリューションとして非常に有効です。

- 早朝や深夜残業時でも、温かい食事を手軽に取れる環境は、従業員の利便性を大幅に向上させます。

- 健康経営への意識の高まり:

- 従業員の健康維持増進を経営的な視点で捉え、戦略的に投資する健康経営への取り組みは、企業価値向上の観点からも重要度を増しています。

- 食事は健康の基盤であり、企業が従業員に健康的でバランスの取れた食事の選択肢を提供することは、健康経営を推進する上で具体的な施策となります。

- 近年の冷凍食品は、栄養バランスに配慮したメニュー、低カロリー、高タンパク質、減塩といった健康志向のメニューが豊富に開発されています。

- オフィス内で手軽にこうした食事を選べる環境は、従業員の健康意識向上と生活習慣改善を後押しします。

- 福利厚生によるエンゲージメント向上と人材獲得競争:

- 少子高齢化による労働人口の減少や人材の流動化が進む中、企業は優秀な人材の獲得と定着のために、福利厚生の充実を図る必要性に迫られています。

- 特に、従業員の日常生活に密接に関わる食の福利厚生は、満足度やエンゲージメントへの影響が大きい分野です。

- オフィス内で美味しく健康的な食事を手軽に楽しめる環境は、従業員の企業に対する満足度や愛着を高めるだけでなく、求職者に対する企業の魅力向上にも繋がり、採用競争において優位性を築く一助となります。

- 冷凍技術の飛躍的な進化:

- かつての冷凍食品に対するイメージを覆すほど、冷凍技術は目覚ましい進化を遂げています。

- 急速冷凍技術などの向上により、食材の細胞破壊を最小限に抑え、解凍後も味、香り、食感、栄養価を損なうことなく、作りたてに近い品質を長期間保持できるようになりました。

- 有名レストラン監修のメニューやご当地グルメ、専門店の味を再現した商品など、ラインナップも質、種類ともに格段に向上しています。

- これにより、オフィスにいながら多様で高品質な食体験を提供することが可能になりました。

これらの要因が複合的に作用し、オフィス向け冷凍食品サービスは、単なる食事提供ソリューションではなく、多様な働き方を支え、従業員の健康と満足度を高め、ひいては企業価値向上に貢献する戦略的な一手として、多くの企業から強い関心を集めているのです。

オフィス冷凍食品導入のメリット:従業員と企業の双方に価値を提供

オフィスに冷凍食品サービスを導入することは、従業員と企業の両者にとって、測定可能かつ多岐にわたるメリットをもたらします。福利厚生担当者が導入を検討する上で把握しておくべき具体的な利点を整理します。

【従業員側へのメリット】

- 食の選択肢の大幅な拡充:

- ランチはもちろん、残業時の夕食や小腹が空いた時の間食など、様々なシーンで豊富なメニューから好きなものを選べます。

- 和洋中、エスニック、健康志向メニュー、デザートまで、多様な選択肢は日々の食事のマンネリ化を防ぎ、食の楽しみを提供します。

- 時間と手間の節約:

- オフィス内で食事が完結するため、昼休みや休憩時間にわざわざ外に出る必要がありません。

- 飲食店を探す時間、移動時間、行列に並ぶ時間を節約でき、貴重な休憩時間を有効に活用できます。

- 弁当を持参する手間からも解放されます。

- 健康的でバランスの取れた食事:

- 栄養バランスを考慮して開発されたメニューや、管理栄養士監修の商品などを手軽に選択できます。

- 外食やコンビニ食に偏りがちな食生活を改善し、健康維持増進をサポートします。

- アレルギー対応メニューを提供しているサービスもあります。

- コスト抑制の可能性:

- 一般的に、外食やコンビニでの購入と比較して、同等または安価な価格設定のメニューが多く、従業員のランチ代負担を軽減できる可能性があります。

- 企業による一部補助制度と組み合わせれば、さらにメリットは大きくなります。

- 利便性の向上:

- 天候の悪い日や多忙で外出できない日でも、オフィス内で手軽に食事を済ませることができます。

- キャッシュレス決済に対応しているサービスが多く、スマートな支払いも可能です。

【企業側へのメリット】

- 従業員満足度(ES)の向上:

- 食環境の改善は、従業員の満足度に直接的に貢献します。

- 働きがいのある環境整備の一環として、ES向上、ひいては離職率低下に繋がります。

- 健康経営の具体的な推進:

- 従業員が健康的な食事を摂取しやすい環境を提供することで、健康経営への取り組みを具体的に推進できます。

- 従業員の健康増進は、長期的に見て医療費負担の軽減や生産性向上に繋がります。

- 採用競争力の強化:

- 充実した食の福利厚生は、企業の魅力的なアピールポイントとなります。

- 特に若手人材や健康意識の高い人材にとって魅力的に映り、優秀な人材の獲得競争において有利に働きます。

- 社内コミュニケーションの活性化:

- 食事スペースに従業員が集まることで、部署や役職を超えた偶発的なコミュニケーションが生まれる機会が増えます。

- 雑談から新たなアイデアが生まれたり、チームの一体感が醸成されたりする効果も期待できます。

- 管理部門の負担軽減:

- 多くの設置型サービスでは、商品の選定、発注、補充、在庫管理、賞味期限管理、集金などをサービス提供事業者が代行します。

- これにより、福利厚生担当者の運用に関する手間や時間を大幅に削減できます。

- コスト効率とスペース効率:

- 社員食堂のように大規模な厨房設備や専門スタッフは不要です。

- オフィスのデッドスペースなどを有効活用して、比較的少ない初期投資とランニングコストで導入運用が可能です。

- BCP(事業継続計画)対策:

- 冷凍食品は長期保存が可能であるため、災害時など不測の事態が発生した際の非常食備蓄としても機能します。

- 従業員の安全確保と事業継続の一助となります。

このように、オフィスへの冷凍食品導入は、従業員の利便性向上や健康増進といった直接的な効果に加え、企業全体の生産性向上、組織活性化、企業価値向上にも貢献する戦略的な投資と言えるでしょう。

オフィス向け冷凍食品サービスの種類と設置型の役割

オフィスに導入できる冷凍食品サービスにはいくつかの形態がありますが、それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合ったものを選ぶことが重要です。ここでは、主なサービスの種類と、特に導入が進んでいる設置型オフィスコンビニタイプの役割について詳しく解説します。

- 主なサービスの種類:

- 設置型(オフィスコンビニタイプ):

- オフィス内に専用の冷凍庫、冷蔵庫、電子レンジなどを設置し、従業員がセルフサービスで購入する形態です。

- 最大のメリットは、24時間いつでも利用可能な点です。

- 商品ラインナップが非常に豊富で、決済方法もキャッシュレスが主流です。

- 一方で、設置スペースが必要となり、サービスによっては初期費用や月額費用が発生します。

- 当記事では、主にこのタイプを前提に解説を進めます。

- デリバリー/ケータリング型:

- 調理済みの冷凍弁当などを定期的にオフィスへ配達するサービスです。

- 設置スペースは最小限で済みますが、配達時間に合わせて受け取る必要があり、利用できる時間帯が限られる場合があります。

- メニューの選択肢も設置型に比べると限定的になる傾向があります。

- 自動販売機型:

- 冷凍食品に対応した自動販売機を設置するタイプです。

- 省スペースで導入できる可能性がありますが、商品の補充の手間や一度にストックできる容量、ラインナップの多様性には限界があります。

- 設置型(オフィスコンビニタイプ):

- 設置型オフィスコンビニにおける冷凍食品の役割:

- 設置型のオフィスコンビニサービスにおいて、冷凍食品は、従来の常温食品(菓子パン、カップ麺など)や冷蔵食品(飲料、サンドイッチなど)を補完し、食の選択肢と質を飛躍的に向上させる重要な役割を担っています。

- 食のメインとしての選択肢提供:

- 冷凍技術の進化により、ご飯もの、麺類、主菜、副菜がセットになった定食弁当など、食事の主役となりうる高品質なメニューが多数登場しています。

- これにより、ランチタイムや夕食において、外食やコンビニに劣らない満足度の高い食事をオフィス内で提供できます。

- 健康価値の提供:

- 栄養バランスを考慮したメニュー、健康志向メニュー(低糖質、高タンパク、減塩など)、無添加や国産素材にこだわった商品など、健康をサポートする食品の提供が可能です。

- 従業員は手軽に健康的な食事を選択でき、企業は健康経営を推進しやすくなります。

- 多様なニーズへの対応力強化:

- 有名店監修メニュー、ご当地グルメ、エスニック料理、アレルギー対応食、デザートなど、多様な嗜好やニーズに応える幅広いラインナップ展開が可能です。

- 従業員の満足度を高め、食に関する不満を解消します。

- 運用効率と食品ロス削減:

- 冷凍食品は長期保存が可能であるため、適切な管理を行えば、在庫切れのリスクや食品ロスの発生を大幅に抑制できます。

- これは、運用コストの削減とサステナビリティへの貢献に繋がります。

- 頻繁な補充作業も軽減され、管理負担が減ります。

- 時間を選ばない利便性:

- 勤務時間が不規則な従業員や残業時の食事にも対応できる、24時間利用可能な点は大きな強みです。

- 従業員は自身のタイミングで食事をとることができ、ワークライフバランスの向上にも寄与します。

このように、設置型オフィスコンビニにおける冷凍食品は、単なる商品の一つではなく、オフィスワーカーの食生活を豊かにし、健康を支え、多様な働き方をサポートする上で中心的な役割を果たす存在となっています。自社の状況に合わせて最適なサービス形態を選ぶことが重要ですが、設置型はその利便性と多様性から、多くの企業にとって有力な選択肢となるでしょう。

導入計画からサービス選定まで:失敗しないためのステップと比較ポイント

オフィスへの冷凍食品サービス導入を成功させるためには、事前の計画策定と慎重なサービス選定が不可欠です。ここでは、福利厚生担当者が押さえるべき具体的なステップと比較検討のポイントを解説します。

【ステップ1:導入計画の策定】

- 現状把握と課題特定:

- まず、自社のオフィスの食環境に関する現状を把握します。

- 従業員へのアンケートやヒアリングを通じて、ランチの実態(場所、内容、コスト)、食に関する満足度や不満点、福利厚生への要望などを具体的に洗い出します。

- ランチ難民、栄養バランス、コスト負担、コミュニケーション不足など、課題を明確にします。

- 導入目的の明確化:

- 現状の課題を踏まえ、冷凍食品サービス導入によって何を実現したいのか、目的を具体的に設定します。

- 例:従業員満足度の向上、健康経営の推進、ランチタイムの利便性向上、採用力強化など。

- 目的が明確であれば、サービス選定の軸が定まり、導入後の効果測定もしやすくなります。

- 予算策定:

- 初期費用(設置費、機器購入/レンタル費)とランニングコスト(月額サービス料、電気代、商品代金の企業負担分など)を考慮し、予算を策定します。

- 従業員負担とするか、企業負担または一部補助とするか、支払いスキームも決定します。

- 従業員ニーズの詳細調査:

- 導入目的と予算の範囲内で、どのような商品ラインナップ(主食、おかず、軽食、健康志向、アレルギー対応など)や価格帯が求められているか、再度アンケートやグループインタビューなどで従業員の具体的なニーズを調査します。

- 利用頻度の予測も行います。

【ステップ2:サービス選定と比較検討】

導入計画に基づき、複数のサービス提供事業者を比較検討します。以下のポイントを重点的にチェックしましょう。

- 商品ラインナップ:

- 従業員ニーズとの合致度(種類豊富さ、質、味)

- メニューの更新頻度、季節限定メニューの有無

- 健康志向、アレルギー対応などの選択肢

- 試食が可能か

- 料金体系:

- 初期費用、月額費用、商品単価の内訳と総額

- 支払いスキーム(企業負担/従業員負担/補助)との整合性

- 決済方法の種類(キャッシュレス対応状況)

- 最低利用期間や契約期間による割引の有無

- 設置と運用:

- 必要な設置スペース、電源容量、工事の有無

- 冷凍庫、冷蔵庫、電子レンジのデザインやサイズ

- 商品補充の頻度、曜日、時間帯、納品方法

- 在庫管理、賞味期限管理、衛生管理の体制と手順

- 担当者の運用負荷(集金作業の有無など)

- サポート体制:

- トラブル発生時の連絡体制、対応スピード、保守メンテナンス体制

- 担当者とのコミュニケーションの取りやすさ

- 利用状況レポートの提供有無や内容

- 契約条件:

- 最低契約期間

- 解約条件、違約金の有無

- トライアル導入(お試し期間)の可否

【ステップ3:業者選定と契約】

比較検討の結果、自社のニーズに最も合致するサービス提供事業者を選定します。提案内容、見積もり、契約条件を最終確認し、契約を締結します。契約書の内容は細部まで確認し、不明点は必ず解消しておきましょう。信頼できるパートナーとして長期的に付き合えるかも重要な判断基準です。

これらのステップを着実に進めることで、導入後のミスマッチを防ぎ、従業員にも企業にもメリットのある冷凍食品サービスの導入を実現することができます。焦らず慎重に計画と選定を進めることが成功への第一歩です。

導入後の運用と成功のポイント:効果を最大化する秘訣

オフィス向け冷凍食品サービスの導入はゴールではなくスタートです。その効果を最大限に引き出し、持続可能な福利厚生として定着させるためには、導入後の適切な運用と継続的な改善が不可欠となります。ここでは、成功のための重要なポイントを解説します。

- 効果的な運用体制の構築:

- 在庫管理と品質維持の徹底:

- サービス提供事業者任せにせず、担当者も定期的に在庫状況や賞味期限をチェックする体制を構築します。

- 冷凍庫の温度管理も重要です。温度異常を知らせるアラート機能や遠隔監視システムがあるとより安心です。

- 衛生的で安全な状態を常に維持します。

- スムーズな商品補充:

- 従業員の利用が集中する時間帯を避け、業務に支障のないタイミングで商品補充が行われるよう事業者と調整します。

- 補充頻度や商品構成は、利用データに基づいて最適化を図ります。

- 衛生管理の明確化:

- 電子レンジ周りの清掃、ゴミの分別ルールなどを明確にし、清潔な利用環境を維持します。

- 必要であれば清掃担当者を決めるなど、責任の所在を明確にします。

- 在庫管理と品質維持の徹底:

- 従業員エンゲージメントを高める施策:

- 丁寧な周知徹底と利用促進:

- 導入目的、サービス内容、利用方法、支払いルール、利用マナーなどを、導入前、導入直後に繰り返し周知します。

- 社内イントラネット、ポスター、説明会などを活用し、疑問点を解消します。

- 導入記念キャンペーンや新商品紹介、定期的な人気メニューランキングの掲示なども、利用を促す上で効果的です。

- 利用ルールの明確化と浸透:

- 支払い忘れ防止策(キャッシュレス推奨など)、利用時間帯の目安、ゴミの分別ルールなどを分かりやすく掲示し、従業員のリテラシー向上を図ります。

- 設置場所の最適化:

- 従業員が気軽に立ち寄りやすく、自然なコミュニケーションが生まれやすい場所(休憩スペース、リフレッシュエリアなど)を選定します。

- 動線を考慮し、他の業務の妨げにならないよう配慮します。

- 丁寧な周知徹底と利用促進:

- 継続的な改善と効果測定:

- 従業員の声の収集と反映:

- 定期的なアンケートやヒアリング、意見箱の設置などを通じて、従業員からのフィードバック(メニューへの要望、価格への意見、運用への改善提案など)を積極的に収集します。

- メニューの定期的な見直し:

- 収集したフィードバックや利用状況データに基づき、サービス提供事業者と連携して商品ラインナップを定期的に見直します。

- マンネリ化を防ぎ、季節感を取り入れたり、健康志向のトレンドを反映させたりすることで、利用者の満足度を維持向上させます。

- 効果測定とレポーティング:

- 導入目的(従業員満足度向上、健康経営推進など)に対する効果を測定します。

- 満足度調査の実施、利用統計データの分析(売れ筋商品、利用時間帯など)を行い、経営層や関連部署へ定期的にレポーティングします。

- これにより、サービスの価値を可視化し、継続的な投資や改善への理解を得やすくなります。

- 従業員の声の収集と反映:

これらの運用ポイントを確実に実行し、PDCAサイクル(計画、実行、評価、改善)を回していくことで、オフィス向け冷凍食品サービスは、単なる食事提供インフラを超え、従業員のウェルビーイング向上と組織活性化に貢献する戦略的な福利厚生として、その価値を最大限に発揮するでしょう。導入後の地道な努力が長期的な成功の鍵を握ります。

まとめ

オフィスへの冷凍食品サービス導入は、現代企業が抱える食環境の課題解決に従業員満足度向上、健康経営推進、そして採用力強化といった経営課題への貢献に至るまで、多岐にわたるメリットを提供する戦略的な一手となり得ます。

最新の冷凍技術により品質と美味しさが飛躍的に向上した冷凍食品は、オフィス内で時間や場所に縛られず、手軽に多様な食事を楽しむことを可能にし、多様化する働き方を強力にサポートします。特に、設置型のオフィスコンビニタイプは、24時間利用可能な利便性と豊富な商品ラインナップ、キャッシュレス決済対応といった特徴から、多くの企業にとって魅力的な選択肢です。

導入を成功に導くためには、自社の現状と従業員のニーズを的確に把握し、導入目的を明確にした上で、サービス内容、料金体系、サポート体制などを慎重に比較検討し、最適なパートナーを選ぶことが不可欠です。

そして、導入後も在庫管理や衛生管理の徹底、従業員への丁寧な情報提供と利用促進、継続的なフィードバック収集と改善努力を続けることで、その効果を最大化し、持続可能な福利厚生として定着させることができます。

本稿で解説したステップと比較ポイント、成功のための運用ノウハウが、貴社のオフィス環境改善と福利厚生戦略推進の一助となり、従業員がいきいきと働ける職場づくりに貢献できれば幸いです。まずは情報収集から始めてみてください。