【経営戦略】健康経営を成功に導く「戦略的食事補助」の選び方とROI最大化の設計図

【監修】株式会社ジオコード 管理部長

小島 伸介

株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。

上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。

企業価値の向上と持続的な成長を目指す上で、健康経営は今や必須の戦略です。従業員の健康を「コスト」ではなく「投資」として捉えるこのアプローチにおいて、食事補助サービスは最も直接的かつ効果の高い施策として注目されています。食事の質と利便性が、従業員の集中力、モチベーション、ひいては企業全体の生産性に直結するためです。

本稿は、健康経営の推進を担う経営層や管理部責任者をターゲットに、食事補助サービス導入の戦略的意義を明確化します。A案とB案の要素を統合し、プレゼンティズム対策から税務優遇、データ連携による効果測定、そして導入における実務ステップとリスクヘッジまでを網羅的に解説します。この情報を通じて、貴社が健康経営の目標を達成し、競争力を高めるための最適な意思決定をサポートします。

【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス

scroll →

| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |

|---|---|---|---|

snaq.me office(スナックミーオフィス)

|

|

初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |

設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |

オフィスで野菜

|

|

要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |

設置型 |

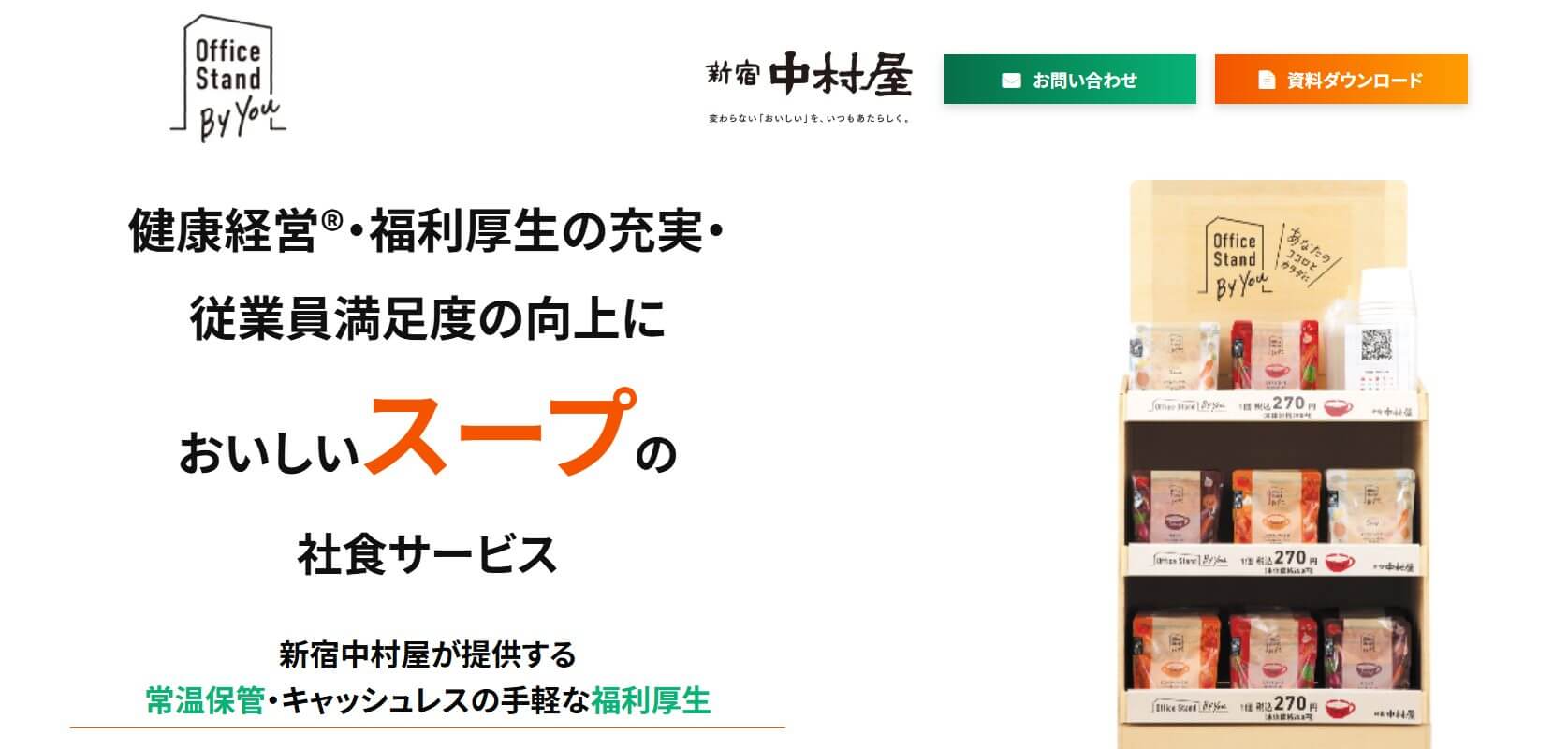

Office Stand By You

|

|

要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |

設置型 |

シャショクラブ

|

|

初期費用:0円 ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |

お弁当型 |

| オフィスおかん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |

| オフィスプレミアムフローズン |

|

企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |

設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| オフィスでごはん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| ESキッチン |

|

月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |

| KIRIN naturals |

|

要お問い合わせ | 設置型 |

| パンフォーユー オフィス |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| セブン自販機 |

|

要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |

| チケットレストラン |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| どこでも社食 |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| 社食ごちめし |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| まちなか社員食堂 |

|

初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |

外食補助型 |

| 筋肉食堂Office |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |

| 社食DELI |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| おべんとうの玉子屋 |

|

お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |

お弁当型 |

| ごちクルNow |

|

初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |

お弁当型 |

| お弁当.TV |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| はらぺこ |

|

要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |

| nonpi Chef’s LUNCH |

|

要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |

| 500円出張食堂 |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |

出張社内提供型 |

| DeliEats DR |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |

お弁当型 |

| オフィスコンビニTUKTUK |

|

要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |

設置型 |

この記事の目次はこちら

なぜ食事補助は「健康経営」と「生産性向上」の核なのか

現代の企業経営において、人件費は最大の資産であり、そのパフォーマンスを最大化することが成長の鍵です。食事補助サービスへの戦略的な投資は、この資産である従業員のウェルビーイングという基盤を強化し、組織全体のパフォーマンスを向上させるための、極めて合理的な経営判断です。

プレゼンティズム対策と食習慣改善の経済的効果

健康経営における最大の課題は、従業員のプレゼンティズムによる構造的な経済損失です。体調不良や慢性的な不調を抱えながら出勤している状態であるプレゼンティズムは、その損失額が病欠(アブセンティズム)を遥かに上回ります。この主要因の一つが、不規則で栄養バランスの偏った食生活です。

高脂質・高糖質の昼食や欠食は、食後の急激な血糖値の乱高下を招き、午後からの眠気、集中力低下、認知機能の鈍化を引き起こします。企業が食事補助サービスを通じて、栄養バランスに配慮した質の高い食事の選択肢を安価かつ手軽に提供することは、従業員の食習慣を根本から改善し、血糖値の安定化を促します。その結果、従業員は一日を通じて高い集中力と持続的な活力を維持できるようになり、業務効率が向上します。食事補助は、従業員の健康という観測しにくい資産を、労働効率の向上という形で定量的なリターンに変えるための最も直接的な「健康投資」なのです。また、従業員が外出せずに昼食を取れる環境を整えることで、昼休憩中の移動時間を削減でき、1人あたり1日10分の短縮でも、年間労働時間の有効活用という形で大きな生産性向上効果を生み出します。

健康スコアとの相関と採用・定着率への波及効果

健康経営優良法人認定制度でも重視されるように、従業員の健康スコア(BMI、血糖値、血圧など)の改善は、企業の重要な経営指標の一つです。食事補助サービスは、健康的な食事を意識せずとも選択できる環境を整備することで、従業員自身の健康行動を後押しします。

- 健康スコアの改善: サービス利用時にメニューのカロリー、塩分、PFCバランスなどが明確に表示されることで、従業員は自然と健康リテラシーを高め、生活習慣病の発症リスクを低減させます。これは、長期的な医療費負担の適正化に貢献します。

- 採用競争力の強化: 日々の生活に直結し、健康をサポートする食事補助サービスは、採用活動における強力な差別化要因となります。特に若年層にとって、「健康経営に積極的に取り組んでいる企業」というイメージは強力なブランド形成に繋がります。

- 定着率の向上: 企業からの健康への配慮というメッセージは、従業員のロイヤルティ(企業への愛着)を高め、結果として自発的な離職率の低下に繋がり、高額な採用・教育コストの削減という財務的リターンを生み出します。

食事補助は、健康経営の評価項目である「生活習慣病予防」や「プレゼンティーズム対策」に直結し、ESG経営(社会的責任)への貢献としても評価される、極めて合理的な経営判断です。

戦略的食事補助がもたらす財務・生産性・管理効率のメリット

健康経営を目的とした食事補助サービスの導入は、明確な定量的なリターン(ROI)を前提に進められるべきです。このリターンは、企業の財務体質改善、業務効率化、そして間接コストの削減という三つの側面から評価できます。

財務メリット:非課税設計によるコスト最適化と社会保険料削減

食事補助サービス導入の最も重要な定量メリットは、税制上の優遇措置を戦略的に活用できる点です。

非課税要件の徹底活用: 国税庁の定める以下の2つの要件を同時に満たすサービス設計にすることで、企業が負担する補助費用を非課税の福利厚生費として計上し、法人税の課税所得を圧縮できます。

- 従業員が食費の半分以上を負担していること

- 企業の負担額が月額3,500円(税抜)以下であること

社会保険料の削減: さらに、この非課税要件を満たした食事補助は、標準報酬月額の算定対象外とすることができ、企業と従業員双方の社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)の負担が連動して削減されます。この固定費削減効果は、従業員数の多い企業ほど長期的に見て大きなメリットを生み出します。サービス選定時には、この非課税要件をシステムが自動で制御・管理できる機能が搭載されているかを、財務リスクヘッジの観点から厳しくチェックすべきです。また、非課税で処理できることで、従業員にとっても課税されない分、手取り収入が増える形になり、双方にとってメリットの大きい制度といえます。

生産性メリット:集中力維持と離職率低下の定量効果

健康的な食生活によるプレゼンティズムの改善は、業務効率の向上という形で定量的なリターンをもたらします。良質な食の提供により、従業員は午後の集中力を維持でき、組織全体の労働生産性が向上します。

- 集中力の安定: 栄養バランスの取れた食事は血糖値の安定に繋がり、集中力の低下や疲労感を軽減し、午後の業務パフォーマンスを向上させます。

- 時間創出効果: 外部での昼食調達時間が短縮されることで、年間労働時間の有効活用に繋がり、企業規模によっては年間数千時間の生産時間創出に相当します。

- 定着率向上: 食事補助は可処分所得の増加・生活支援・健康促進を同時に実現できるため、従業員の企業へのロイヤルティを高めます。このロイヤルティの向上は、離職率の低下に繋がり、結果として高額な採用・教育コストの削減に貢献します。

管理効率メリット:運用工数の最小化とコア業務への集中

従来の食事補助や経費精算業務は、紙の食券管理、手動での集計、領収書の回収・チェックなど、管理部門にとって大きな運用工数(間接コスト)となっていました。最新のクラウド型・アプリ型サービスは、この間接コストを劇的に削減します。

自動化機能の活用: 利用ログの自動記録・集計、給与計算システムへのデータ連携、そして非課税要件の自動チェックが可能なシステムを導入することで、管理部門は煩雑な経費精算業務からほぼ完全に解放されます。管理部門の人的リソースを、人事戦略の策定や健康経営施策のPDCAサイクルといった価値創造性の高いコア業務に集中させることが可能となります。サービス選定時には、API連携の柔軟性と管理画面の直感的な操作性を重視し、バックオフィスの生産性向上というメリットを確保すべきです。

導入成功の鍵:健康経営の視点で選ぶサービス選定基準

健康経営の目的を達成し、かつ費用対効果を最大化するためには、以下の5つの戦略的な選定基準に基づき、候補サービスを評価することが不可欠です。単なる価格や補助金額の比較に留まらず、サービスが持つ「質」「公平性」「データ活用」「リスクヘッジ」の機能を総合的に判断すべきです。

1. 「栄養監修」と「メニュー多様性」の担保(食の質)

健康経営を推進する上で最も重要なのが、提供される「食の質」です。単なるカロリーや価格の比較ではなく、栄養バランスが適切に考慮されているかを評価する必要があります。

- 栄養監修体制の確認: 管理栄養士や専門家がメニュー開発に関与し、科学的な裏付けがあるかを確認します。

- 健康情報の明確化: カロリー、PFCバランス(タンパク質、脂質、炭水化物)、塩分などが明確に表示され、従業員が健康的な選択をしやすい情報提供があるか。

- 多様性への対応: アレルギー対応、ベジタリアン、ハラールといった多様な食文化や健康上のニーズに対応できるメニューの幅と更新頻度があるか。メニューの単調さは利用率低下に直結します。質の高い食の提供は、従業員の健康意識を高め、より良い食習慣への行動変容を促します。

2. 公平性と利便性:多様な勤務形態への対応力と利用率

福利厚生の公平性が確保できなければ、社内の不公平感が広がり、エンゲージメント低下の原因になりかねません。特にハイブリッド勤務が主流の現在、全従業員が勤務形態に関わらず同一の恩恵を享受できるかが、利用率と公平性の鍵となります。

- 勤務形態への柔軟性: リモートワーク、多拠点、出張者など、全ての勤務形態の従業員が同一条件でサービスを利用できるか。オフィス勤務者への優遇とならない設計が不可欠です。

- 利用可能エリア: 全国対応か、特定の都市圏に限定されていないか。

- 利用時間と決済手段: 休憩時間や夜勤にも対応しているか。専用アプリや電子カードなど、ストレスなく直感的に利用できる決済手段を提供しているか。高い利用率(70%以上が目安)を確保できる利便性が重要です。

3. データ活用: 健康指標と連携するPDCA機能の有無

健康経営はPDCAサイクルによって効果を最大化します。サービスが提供する利用データは、このサイクルを回すための重要な基盤となります。

- 利用傾向の可視化: 従業員の利用傾向(利用時間帯、平均単価、健康志向メニューの選択率)を匿名データとして企業側が把握できるか。

- 健康指標との連携: サービスの利用状況を健康診断結果などの健康スコアと紐づけて分析し、食習慣改善の効果を定量的に測定できるか。

- フィードバック機能: データに基づき、従業員個人や企業全体に食習慣改善のアドバイスや健康情報を提供し、行動変容を促す機能があるか。

4. コンプライアンス:非課税要件自動管理と税務リスクヘッジ

制度設計の誤りによる税務リスクは、企業の財務健全性を揺るがす重大な問題です。

- 自動法令遵守機能: 非課税要件(企業負担月3,500円・社員負担半分超)をシステムが自動で制御・管理し、利用履歴を税務調査に耐えうる証憑として自動保存できるか。

- 公平性の維持機能: 役職や雇用形態による差別的な運用がシステム上で発生しないよう、全社員対象の原則を担保できるか。

- ベンダーの専門性: 税制改正などの変化に迅速に対応できるコンプライアンスサポート体制が整っているか。

5. 拡張性とシステム連携:長期運用コストを抑えるIT基盤

長期的な運用コストを抑えるには、ITシステムとしての柔軟性と効率性が不可欠です。

- API連携: 既存の給与計算システムや人事システム(HRIS)とスムーズにAPI連携が可能か。

- スケーラビリティ: 従業員数の増減や拠点拡大に、システム設定や料金体系が柔軟に対応できるか。

- 運用負荷ゼロ設計: 利用ログ自動取得、補助額自動管理、請求書自動集計など、管理部門の手動作業を極限まで削減できる設計か。

【タイプ別】健康経営を実現する最新の人気サービス形態と適性

食事補助サービスは大きく3つの形態に分類され、それぞれが健康経営の目標や企業の勤務形態によって最適な導入効果を発揮します。自社の状況に合った形態を選定することが、成功の鍵となります。

1. 食事補助カード/アプリ型:公平性の最大化とデータ管理

- 特徴: 電子カードやスマートフォンアプリを通じて、提携店舗・コンビニ・デリバリーサービスなどで利用する形式。

- 健康経営における強み: 最高の公平性を提供し、リモートワークや多拠点勤務者を含めた全従業員のウェルビーイングを支援。利用ログが自動でデータ化されるため、健康データとの連携が容易で、PDCAサイクルを回しやすい。

- デメリット: 従業員の選択に依存するため、食の質を直接コントロールしづらい。

- 適する企業: 多拠点展開、リモートワーク比率が高い、公平性と管理工数の最小化を最優先する企業。

2. 設置・置き型社食:オフィスでの食の質とコミュニケーション

- 特徴: オフィス内に専用の冷蔵・冷凍設備を設置し、栄養士監修の惣菜や軽食、飲料などを提供する形態。

- 健康経営における強み: 食の質を企業側が管理しやすく、低カロリー・高タンパク質など健康テーマに特化したメニューを確実に提供できる。社員間のコミュニケーション活性化にも寄与し、エンゲージメント向上に貢献する。

- デメリット: 初期費用と固定費がかかる。在宅勤務者への提供が困難で、公平性の課題が生じやすい。

- 適する企業: 出社率が高い(70%以上)、オフィス周辺の食環境が不十分、社員間の交流と食の質を強く管理したい企業。製造業やコールセンターなど、休憩時間が管理しやすい業態にも適します。

3. デリバリー・宅配型:質の担保と在宅勤務者への対応

- 特徴: 外部ベンダーが栄養士監修の弁当やミールキットを、オフィスや従業員の自宅に定期的に配送する形態。ケータリング型もこれに含まれます。

- 健康経営における強み: 栄養バランスの徹底が図られた食事を確実に提供できる。自宅配送サービスを利用すれば、在宅勤務者にも公平に質の高い食事を提供可能。温かい食事提供や、健康経営施策を明確に示したい場合に有効。

- デメリット: 発注数量の調整や配送時間に制約があり、柔軟性に欠ける。廃棄リスクが発生する可能性がある。

- 適する企業: 明確な健康目標(例:特定保健指導対象者の支援)があり、栄養管理を重視する企業。ハイブリッド勤務体制で、特定の日にオフィス出社が集中する企業にも適しています。

4. ハイブリッド運用:公平性と質の両立

- 多くの企業が採用しているのが、複数形態を組み合わせるハイブリッド運用です。例:「出社日は置き型で健康的な食事を推奨し、リモートワークの日はカード/アプリ型で公平に補助する」。

- この運用により、食の質と公平性という、従来のトレードオフの関係を解消し、最大の効果を目指すことが可能です。

導入を成功させるための実務ステップとリスクヘッジ

健康経営を目的とした食事補助サービスの導入は、以下の5つの実務ステップとリスク管理を伴うプロジェクトとして推進すべきです。

ステップ1:現状分析と健康課題の特定

- 健康課題の把握: 健康診断結果、食習慣アンケートから、従業員の具体的な健康課題(例:肥満、生活習慣病リスク)を特定します。

- 勤務実態の把握: 出社率、在宅率、外勤者比率を正確にデータ化し、サービス設計の公平性の基盤とします。

- 目的の明確化: 「プレゼンティズム〇〇%改善」「特定健康指標の改善」など、具体的な目標値を設定します。

ステップ2:制度設計と非課税枠の最適化

- 非課税設計の徹底: 企業の財政戦略と照らし合わせ、月額3,500円(税抜)の非課税枠を最大限に活用できる補助額と従業員負担額の割合を決定します。

- 公平性の確保: 正社員、契約社員、派遣社員を含めた利用対象者を明確に規定し、勤務地や勤務形態による差が生じない設計を優先します。

- 社内規程への明文化: 補助制度の目的、対象者、補助額、非課税要件を社内規程として明確に文書化し、税務監査時に対応できる状態を整えます。

ステップ3:ベンダー比較と試行導入(PoC)

- 選定基準の適用: 上述の5つの戦略的選定基準に基づき、候補ベンダーを3〜5社に絞り込みます。特に法令準拠機能と健康データ連携機能の有無を厳しく評価します。

- 試行導入PoC: 2〜3ヶ月間のパイロット導入で、実際の利用率(目標70%以上)と社員満足度、運用上の課題(管理部門の工数)を測定します。

- 最終稟議資料作成: 試行導入で得られた定量データ(利用率、コスト対効果)を基に、本格導入の最終稟議資料を作成し、経営層への意思決定を促します。

ステップ4:全社導入と継続的PDCA

- KPIのモニタリング: 利用率、月次コスト、健康改善率をKPIに設定し、半年ごとに効果を評価します。

- データ分析と改善: サービス提供システムから得られる利用ログを分析し、利用率が低い層や健康志向メニューの利用傾向を把握。分析結果に基づき、補助額の見直しや健康啓発キャンペーンの実施など、制度の改善策を継続的に実行します。

- 健康指標との連携: 食事補助の利用データと健康診断結果を関連付け、数値で効果を示し、健康経営報告書や優良法人認定申請に活用します。

リスク管理:法令遵守と運用体制のチェックポイント

- 税務リスクヘッジの徹底: ベンダーが非課税要件の自動制御機能と監査対応可能な証憑(利用ログ)の自動保存を行えるかを再確認します。非課税枠を超える補助設計や、利用率の低い拠点での導入は費用対効果を下げるため、注意が必要です。

- アレルギー・衛生管理体制: 設置・デリバリー型の場合は、食品衛生法に基づく適切な管理体制が確保されているか、アレルギー表示が正確かなど、従業員の安全に関わる点を厳しくチェックします。

- 運用負担の抑制: 紙の食券や手動での集計管理を続けると、経費精算や税務処理にかかる時間が増加します。利用ログ自動取得や補助額自動管理が可能なクラウド型サービスを選ぶことで、業務効率を確保し、管理部門の負荷を軽減します。

まとめ:健康経営から企業成長へ。食事補助で描く未来

健康経営の実現において、食事補助サービスは最も効果的で持続可能な戦略的施策の一つです。

従業員の健康維持、プレゼンティズムの改善による生産性向上、離職率低下、そして税制優遇によるコスト削減という、多方面にわたるリターンが期待できます。

導入の成功は、単なる「補助額の多寡」ではなく、本稿で解説した【非課税要件の遵守】【公平性の確保】【健康データ連携によるPDCA】という3つの戦略的基準を徹底できるかどうかにかかっています。

食事補助は、もはや単なる「福利厚生」ではなく、健康・生産性・企業価値を同時に高める経営戦略です。早期の導入と継続的な改善により、従業員の笑顔と企業の競争力を両立させる健康経営の実現が可能になります。今こそ、戦略的な意思決定を行い、貴社の持続的な成長に繋がる一歩を踏み出してください。

【比較表】従業員が喜ぶおすすめの社食サービス

scroll →

| サービス名 | 特長 | 費用 | 提供形態 |

|---|---|---|---|

snaq.me office(スナックミーオフィス)

|

|

初期費用:0円 月額費用:0円 送料・備品費:0円 商品代金:下記から選択 食べる分だけ都度決済「企業負担ゼロ」パターン 企業と従業員が一部負担する「一部負担」パターン 福利厚生費として企業が一括購入する「買取」パターン |

設置型 (什器を置くスペースのみを用意すれば導入可能) |

オフィスで野菜

|

|

要お問い合わせ ※冷蔵庫・備品レンタル無料 ※2か月間は月額費用0円(5名以上の利用者が対象) ※送料無料の試食セットあり |

設置型 |

Office Stand By You

|

|

要お問い合わせ ※毎月届くスープの個数によって異なる ※64個・96個・128個から選択が可能 |

設置型 |

シャショクラブ

|

|

初期費用:0円 ライトプラン(月最大10食)月額料金:5,000円/1人 スタンダートプラン(月最大20食)月額料金:9,820円/1人 ゴールドプランプラン(月最大30食)月額料金:13,500円/1人 |

お弁当型 |

| オフィスおかん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷蔵庫の設置が必要) |

| オフィスプレミアムフローズン |

|

企業の月額利用料 初期費用:0円 システム利用料金:39,600円~ 従業員の月額利用料金 商品単価:100~200円 |

設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| オフィスでごはん |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| ESキッチン |

|

月額27,500円~ | 設置型(冷蔵庫・自動販売機の設置が必要) |

| KIRIN naturals |

|

要お問い合わせ | 設置型 |

| パンフォーユー オフィス |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫の設置が必要) |

| セブン自販機 |

|

要お問い合わせ | 設置型(自動販売機を置くスペースが必要) |

| チケットレストラン |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| どこでも社食 |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| 社食ごちめし |

|

要お問い合わせ | 外食補助型 |

| まちなか社員食堂 |

|

初期導入費:0円 月額利用料:従業員1名当たり330円〜 |

外食補助型 |

| 筋肉食堂Office |

|

要お問い合わせ | 設置型(冷凍庫を置くスペースが必要) |

| 社食DELI |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| おべんとうの玉子屋 |

|

お弁当1個当たり:550円(税込) その他、要お問い合わせ |

お弁当型 |

| ごちクルNow |

|

初期費用:0円 導入費用:0円 商品ごとの料金:要お問い合わせ |

お弁当型 |

| お弁当.TV |

|

要お問い合わせ | お弁当型 |

| はらぺこ |

|

要お問い合わせ | 出張社内提供型 お弁当型 |

| nonpi Chef’s LUNCH |

|

要お問い合わせ | 社内提供型・設置型 |

| 500円出張食堂 |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 維持人件費:0円 商品ごとの料金:500円 |

出張社内提供型 |

| DeliEats DR |

|

初期費用:0円 月額運営費:0円 商品ごとの料金:380円〜 |

お弁当型 |

| オフィスコンビニTUKTUK |

|

要お問い合わせ ※予算に合わせて選べる3つのプランを用意 ※要望に応じたカスタマイズも可能 |

設置型 |