更新日:2024/07/26

営業DXとは? 営業DX化が必要とされている理由

【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者

渡辺 友馬

近年、企業におけるさまざまな領域でDX化が進んでいます。営業においてもDXを導入する企業は増えており、営業DXによって業務の効率化や商談の成功率アップなどといった成果を期待されています。営業DXを活用することで自社における営業の底力をアップできるため、従来よりも少ない負担で高い収益性を期待することもできるのです。

本記事では営業DXとは何か確認した上で、営業DXが注目されている理由、営業DXで可能になること、営業DXの注意点、営業DXの体制をつくる流れなどについて解説していきます。

営業DXとは?

営業DXとは問い合わせ管理や顧客管理、契約管理、商品やサービスの提案、情報提供などといった営業プロセスの中でIT技術やデジタルツールを用いることです。また営業DXによって従来は人の手で行っていた作業を自動化できたり、属人性を解消できたりといった効果も期待できます。こうしたことからも営業活動を効率化するためには営業DXの導入がもはや必須であると考えられるでしょう。

営業DXでは購入する可能性が高い顧客のリストの作成や顧客のニーズをデータから自動で分析することもできます。また同業他社の情報を収集し、分析することもできるため、自社を他社と差別化したい場合にも役立てることができます。デジタルツールを活用することで、新しい商品のアイデアを創出できたり、顧客ニーズを正確に把握できたりするようになるため、消費者のニーズにより合致した商品を提供できるようになると期待できるのです。

ただし営業DXにおいてITツールは手段の1つであることを忘れてはいけません。自社の営業活動の見直しや顧客の購買行動を把握した上で変革すべき方向性を定めたり、問題を解決する方法を従業員間で検討したりする必要があります。

営業DXが注目されている理由

営業DXの重要性は新型コロナウイルスの感染拡大によって、外出や対面での商談が制限される中で改めて認識されるようになりました。従来は営業は足で稼ぐという常識がありましたが、現在の営業活動では顧客に直接会うのではなく、インターネットを介して行うことも珍しいことではありません。

インターネット上で営業活動を行うためには営業DXが不可欠となることからも、多くの企業が営業DXの導入を検討している状況です。

そうした中で営業DXが注目されている具体的な理由として以下の5つが挙げられます。

- 顧客の判断基準が変化しているから

- オンラインで営業活動ができるから

- 生産性を向上させなければならないから

- 営業における属人化を脱さなければいけないから

- マネジメントを効率化しなければいけないから

それぞれについて詳しく解説していきます。

顧客の判断基準が変化しているから

新型コロナウイルスの感染拡大が大きなきっかけとなり顧客の判断基準は変化したと見受けられるでしょう。新型コロナウイルスの感染が拡大する前であれば、商品やサービスの価格、歴史などが判断において重視される傾向にありました。しかし新型コロナウイルスが蔓延し、多くの企業において事業の継続が危ぶまれる状況の中で、要望に対する柔軟性やスピード性が判断において重視されるようになったと見受けられるでしょう。

近年では多くの顧客が商品やサービスを選択する際に有形の価値よりも、無形の価値を重んじている傾向にあります。

オンラインで営業活動ができるから

新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、ビジネスにおいてもオンラインでのやりとりが主流になりました。従来であれば、商談先の企業に距離を問わず足を運び、対面でコミュニケーションをとることが当たり前でした。しかし移動や出勤が制限されるコロナ禍ではオンラインでのやりとりが普及し、アフターコロナにおいてもオンラインでの営業活動を継続していこうと考える企業も少なくありません。

オンラインで営業活動を行うことでお互いにとって商談日時を決めやすくなる他、定期接点も手軽に設けられるようになります。またオンライン上であれば商談相手に対して最新のデータを提示しやすくなるため、より深みのある話し合いを行いやすくなります。

生産性を向上させなければならないから

対面式の営業では多くの時間や労力を費やさなければなりません。例えば商談相手に会うために何時間もの移動時間を要したり、場合によっては泊りがけになることもあります。また商談先の企業に2時間かけて訪問したものの、担当者がアポイントを忘れており結局会うことさえできなかったというようなことも珍しくありませんでした。

労働人口が減少している日本では多くの企業が人手不足に悩まされているため、人的リソースを浪費していては業務を捌き切ることができません。また働き方改革の実現が国を掲げての目標となり、かつライフワークバランスを重視した働き方を好む人が増えている昨今、従業員に長時間労働を強いることもできないでしょう。

そうなると生産性を向上させ、従業員の労働時間を増やさずに利益を上げる方法を考えていく必要があります。例えば顧客が求める段階のみ対面で話し合いを行ったり、見込み顧客の育成をメルマガの配信などでまとめて行ったりすることで少ない負担でも高い利益の獲得を見込むことができます。

営業における属人化を脱さなければいけないから

営業職は他の職種と比べても属人化しやすい職種です。多くの企業において顧客や案件の情報を担当者のみが把握している状況となっているため、別の人が代わりに対応することは容易ではありません。そのため営業において以下の問題が生じることも多いようです。

- 担当者が急な用事で欠勤した場合、商談の再調整が必要となる

- 顧客から問い合わせがあった際に担当者でなければ対応できない

- 営業スキルは個人によって異なるため、担当者によって成果に大きな差が出る

- 担当者が変更になる際、引き継ぎ時の連絡に漏れが発生する

- 商談中に必要なデータにすぐにアクセスできない

顧客情報をデータ化しておいたり、全ての顧客情報を一括管理したりしていれば、担当者以外の人もデータを参照しながら顧客の対応ができるようになります。担当者が不在の際にも別の人がスムーズに顧客対応を行えるため、顧客の機嫌を損ねるような事態も回避しやすいでしょう。

また自社の営業メンバーで商談情報の共有を行うことで、社内の営業スキルを標準化できます。対応者によって営業の質に差が出にくくなるため自社の営業の質をボトムアップできる他、属人化も解消できるはずです。また担当を引き継いだ人はシステム上のデータを確認することで、顧客とのこれまでのやりとりを全て把握できるため、商談をスムーズに進められます。

さらに商談において必要な情報や最新のデータなどにすぐにアクセスできれば、必要な資料をその都度提示しながら説明できます。商談相手から説明の裏付けを求められた際にもスマートに対応できるはずです。

マネジメントを効率化しなければいけないから

営業担当者を育成するためには、管理職は育てたい人材の営業に同行し、会話内容や振る舞いなどをその場で確認し、指導を行うのが従来的な方法です。遠方での商談になると移動に長時間を要するため、同行する管理職も他の業務が一日ストップしてしまうこともあります。

オンライン面談であれば商談先に出向く必要はなく、自社でパソコンを使っての面談となるため、管理職は面談に最小限の負担で同席することができます。管理職が商談相手に対して必要に応じて補足情報を加えられる他、経験が浅い営業担当者に面談後にフィードバックを行うことも可能です。

また管理職が商談に同席できなかった場合は、顧客との会話をデータ化することで売上につなげるための施策について後から指導することもできます。

営業DXで可能になること

企業が営業DXを導入することで、実際のところどのようなことが可能になるのか具体的にイメージできないという方も多いのではないでしょうか。

営業DXで可能になることとして以下の3つが挙げられます。

- 効率的にリードを獲得すること

- 顧客を育成すること

- 顧客を分析すること

それぞれについて詳しく解説していきます。

効率的にリードを獲得すること

営業活動においてリードとは見込み客を指し、将来的に自社の顧客となる可能性がある顧客のことです。企業が長期的なスパンで利益を拡大していくためには既存の顧客を大切にすることも重要ですが、リードを獲得し、増やしていくことも不可欠となります。

リードの獲得はテレアポや飛び込み営業などといった方法で獲得するのが主流な時代もありました。しかしこうした方法では時間や費用に対して効果は少なく、費用対効果が優れた方法としてみなすことはできません。

そこで現在注目されている方法がDXを活用したリードの獲得です。DXではリードの獲得をITやデジタルツールを活用して行います。そのため営業担当者にリードを訪問する負担がかかることもありません。

例えばオウンドメディアでは自社の商品やサービスを紹介したり、ユーザーにとって有益な情報をまとめたりします。これにより自社の商品を必要とするリードを自社の通販サイトに誘導したり、自社の商品のファンを増やしたりすることも可能です。

顧客を育成すること

顧客の育成はリードナーチャリングと呼ばれることもあります。見込み顧客を獲得しただけでは自社の利益につなげることはできませんので、自社の顧客になってくれるよう育てていかなければなりません。

DXを活用した顧客の育成方法として、メールマガジンやステップメールの配信が挙げられます。顧客の悩みを解決するようなコンテンツや利用者の声をまとめたコンテンツ、商品の魅力が伝わるコンテンツを週に1度程度配信することで、商品が必要となった購読者に自社の製品について思い出してもらうことを期待できるでしょう。

例えばニキビケアの化粧品を扱っている企業であれば、ニキビに効果的な食べ物やニキビを予防する生活習慣などのコンテンツを配信します。メールマガジンやステップメールを日頃から読んでいる見込み顧客の中にはニキビができた際に自社の商品を購入してくれる人がある程度出てくるはずです。

顧客の育成は長期間かかることを前提に行うことをおすすめします。すぐには効果が出なくても根気強く継続することで、それぞれの顧客が必要とするタイミングで商品を購入してくれる可能性は十分あるでしょう。

顧客を分析すること

営業活動では顧客の分析を行い、それぞれの顧客に合ったアプローチを行ったり、顧客のニーズにマッチした商品をPRしたりすることが求められます。

顧客情報、案件進捗状況、商談履歴などの情報を有効活用することによって、顧客目線でのアプローチを行える他、多くの顧客が求めているサービスや商品を把握することができます。また既存の商品やサービスを顧客分析の結果を踏まえて改善することで、多くの人たちにより喜んでもらえる商品やサービスにしていくことも可能です。

営業DXの注意点

営業DXを導入する際には注意点もあります。注意点に留意しない状態で営業にDXを導入してしまうと、導入後に後悔することもあるため注意してください。

営業DXの注意点として以下の3つが挙げられます。

- DX推進チームをつくらなければいけない

- ツールと営業のプロセスが適合しない場合もある

- 定期的に構想をみなおさなければいけない

それぞれについて詳しく解説していきます。

DX推進チームをつくらなければいけない

営業DXはITツールを導入するだけで達成できるものではなく、運用することによってこそ成果につながるものです。

営業DXをうまく運用していくためにはDX推進チームの結成がおすすめです。営業メンバー全員で自社における営業の現状や問題点について話し合う必要もありますが、自社の営業DXをリードしていく役割を担うチームの結成も成功する上で重要なポイントになります。

自社の営業DXを成功へと導くDX推進チームには以下の特徴があります。

- 社内全体の重要プロジェクトとして経営陣に任命されたチームとなっている

- 自社の利益を上げるための重要なプロジェクトとして、人事考課に取り組みの姿勢などがきちんと組み込まれている

- 各部門のマネジメント職が中心となっているが、現場責任者の意見がきちんと反映されている

- スピードと柔軟性を兼ね揃えたチームとなっている

DXは社内の一部の人たちだけで行っていてもうまくいきません。全従業員が自社の将来的な成長につながる重要なプロジェクトであることを理解し、DX推進チームが業務に従事しやすい環境の整備に協力する姿勢が大切です。

DXに関する技術革新の変化は激しいため、DX推進チームには時流を先取りするような迅速な対応が求められます。

ツールと営業のプロセスが適合しない場合もある

営業DXの推進ではDXの目的に適したデジタルツールを選択し、営業プロセスを改善していくようにしてください。営業組織におけるDX化では現在の営業プロセスに合ったツールを選択する企業も多いですが、この方法ではデジタルツールの利用幅に制限が生じるため、自社が本当に実現したいことができなくなってしまうこともあります。既存の営業活動をデジタル化しようとするのではなく、導入するデジタルツールに合わせて営業のプロセスを再構築していくことが大切です。

また経営層のみで自社に導入するツールを選択する企業も多いと見受けられます。しかし従業員の方が現場について理解しており、必要なものや課題となっていることを理解しているケースも多いです。経営層だけで導入するツールを決めてしまうと、ツールと営業のプロセスが適合せずに生産性が逆に下がるようなことにもなりかねません。またツールが現場で使われないまま放置されるといった事態にもなりかねないでしょう。

定期的に構想をみなおさなければいけない

営業DXはツールを導入し、順調に運用できるようになれば完了というわけでもありません。

企業におけるDXの導入では大きな成果がすぐに出るとは限りません。想定外のことが生じたり、問題が起きたりしたら、それらを修正していきながら自社にとってベストな状態に時間をかけてしていく必要があります。そのため失敗を認めやすく、修正を行いやすい雰囲気にしておくことも成功する上で重要です。

その他にも営業のDX化ではプロジェクトによっては多くの人が関わることになるため、さまざまな人の考えや意見などが複雑に絡み合います。ほとんどの企業において最初から成功が約束されているようなプロジェクトばかりではありませんので、修正が必要だと判断される場合は迅速に見直しを行うようにしましょう。

また構想の定期的な見直しはどのような構想であっても、自社の利益を長期的なスパンで拡大していくために不可欠です。欠点のない構想であっても時間が経つと変更が必要になることもあります。例えば顧客のニーズに変化が生じたり、競合他社が新しく出てきたりします。あるいは未曾有の事態が発生して、消費者が企業に求めるものが大きく変わるかもしれません。こうした変化を見落とし、適合することを怠った場合、販売の機会の喪失や顧客離れの原因にもなりますので注意が必要です。

構想は半年に1回程度見直しを行うようにし、必要に応じて修正することをおすすめします。顧客のニーズに合った構想にしておくことで、顧客に選ばれる商品やサービスの提供を実現できるはずです。

営業DXの体制をつくる流れ

営業DXを自社に導入する際は体制を整えておくことが前提となります。体制を整えずにDX化を進めてしまうと、想定外のトラブルが生じたり、思い描いていたような結果にならなかったりするため注意してください。

営業DXの体制の整備は以下の流れで行います。

- 営業体制の棚卸

- 営業DXによる最終形のイメージ

- 現状と理想のギャップを埋めるツールを探す

それぞれについて詳しく解説していきます。

①営業体制の棚卸

営業には足で稼ぐというイメージが古くからあるように、営業活動では商談相手を訪問し、対面で話し合いを行うのが一般的でした。また営業担当者にはそれぞれ担当している顧客がいることからも、業務の属人化も当たり前のこととしてみなされてきました。

こうしたことからも営業DXを推進していくにあたって、営業体制の棚卸が重要になります。棚卸とは業務を洗い出し、整理することで、業務改善の方法を見えやすくすることです。営業体制の棚卸では営業担当者にアンケートなどをとおして現在抱えている悩みや問題などをヒアリングします。あわせて現在行っている業務を書き出し、可視化できるようにもしておきましょう。

営業体制の棚卸を実施することで自社にとって最適なツールが見えてきたり、DXを導入することで解決に導かなければならない課題が見えてきたりします。棚卸を怠った場合、自社にとって不必要なツールを導入してしまったり、単にツールを導入しただけとなったりすることもあるため注意してください。

②営業DXによる最終形のイメージ

現場で働く従業員に対してヒアリングを行い、ゴールについてイメージできるようになったら独立系ITコンサルタントや営業DXツールを提供している企業に相談してみると、イメージをさらに具体的にできるはずです。自社が思い描いている営業DXを実現できるようなツールを紹介してもらえたり、自社製品を活用することで営業に関する悩みをどのように解決できるか説明してもらえたりします。また実際にツールを使用している企業の導入事例や成功事例などについての話は、自社がDXを今後進めていく上で参考にできるはずです。

ただし営業DXの推進は自社の従業員を主導に行うようにしてください。ITコンサルタントや営業DXツールを提供している企業の担当者は営業DXについて深い知識を有していますが、実際に利用する立場ではありませんし、社内の課題について深く理解しているわけでもありません。そのため外部の専門家に相談する際は営業DXによる最終形を自社でイメージできた後がタイミング的にベストでしょう。

③現状と理想のギャップを埋めるツールを探す

営業DXは思い描いている状態にすぐにできるものではなく、地道に進めていくものです。場合によっては理想の状態に達成するまでに半年程度要するようなこともあります。

現状と理想を比較し、理想とする状況に達することができるような体制を整えていかなければなりません。例えばITシステム部門のサポートを受けてシステムの能力を最大限に引き出すことのできるハードウェアなどを用意して、改善・改修を必要に応じて行ってください。

またモバイル端末に対応しているかどうかも着目ポイントです。モバイルツールと連携させることで容易にアクセスできるようになれば、業務効率をアップできるでしょう。

現状と理想のギャップを埋める作業では現場の声を確認しながら、現場で抱えている問題を解決できるようなツールを探していくことが重要です。

営業DXで営業活動を加速させよう

企業にとって営業活動は売上を伸ばし、事業を持続させるためにも重要なものです。うまく営業を行うことができれば、自社の利益をアップさせることができます。とはいえ営業活動を負担に感じている企業や営業を一生懸命行っていても成果が出ない企業も少なくないと見受けられるでしょう。

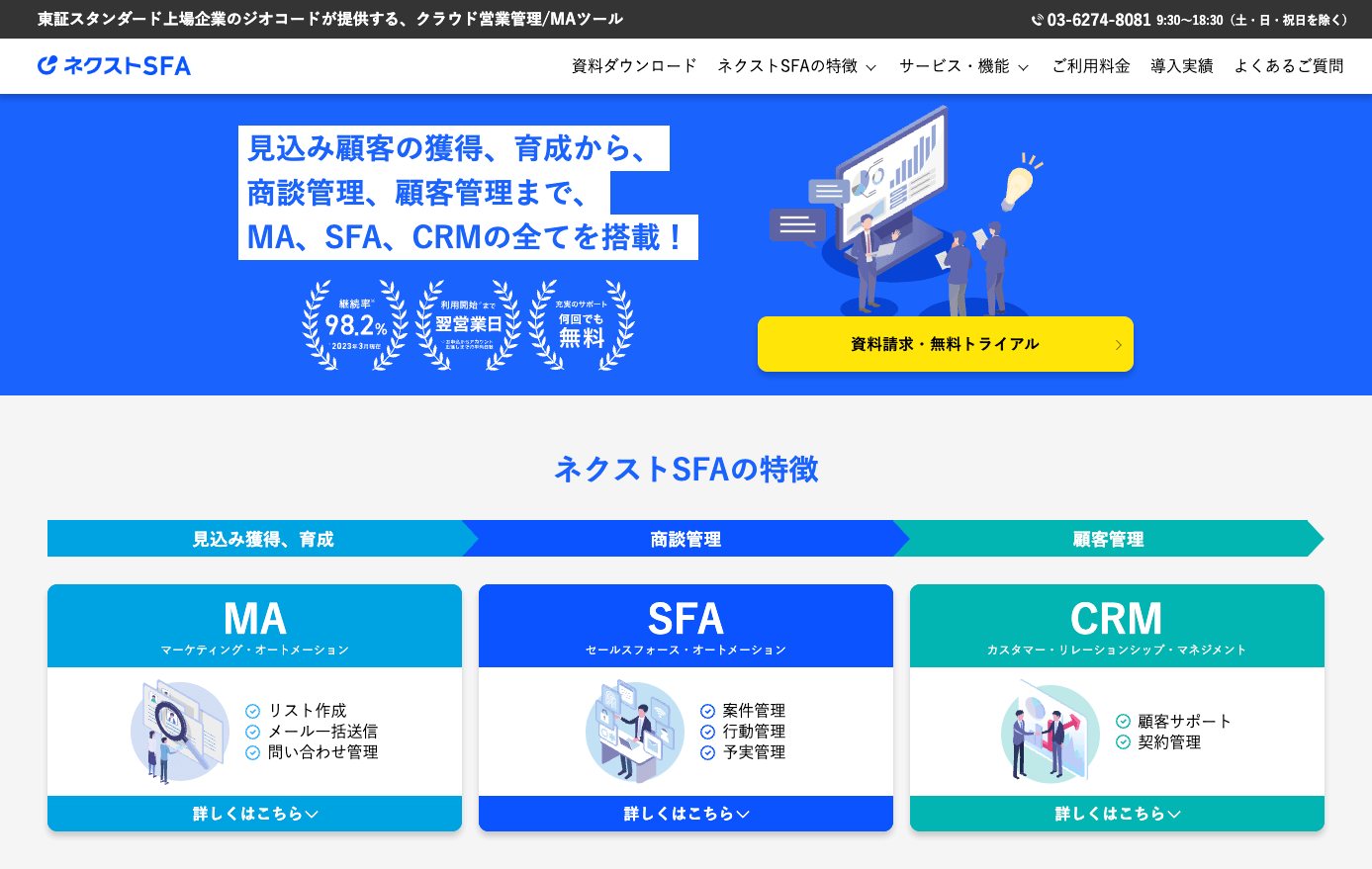

営業について悩みを抱えている企業にはDXの導入がおすすめです。営業活動の効率化を促すツールの一つとしてジオコードが提供するネクストSFAがあります。このツールを活用すれば見込み顧客の獲得、育成、商談管理、顧客管理まで一元管理が可能です。また問い合わせ管理や契約管理といった機能も搭載されているため顧客管理の負担を大きく軽減できるだけではなく、対応漏れなどのトラブルも防ぎやすくなります。その他にもネクストSFA上で進捗管理を行えばチーム全体で情報を共有できるため、担当者が不在のときもスムーズに対応できるでしょう。

営業活動を負担に感じている企業や営業の利益をアップさせたい企業はネクストSFAを検討してみてください。無料トライアル版もありますので、自社の業務内容やニーズに合ったツールであるか確認した上で契約できるのも大きなメリットです。

Sales Cloudで、成長を加速

Sales Cloudで、成長を加速

あなたの「その仕事」に

あなたの「その仕事」に