更新日:2025/06/20

SFA導入の目的とは?メリット・注意点・選定のコツを徹底解説

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者

庭田 友裕

「リードタイムを管理できず商談の機会を逃してしまう」「営業活動が属人化しており、チームでの連携が取れていない」といった課題に悩む営業組織は少なくありません。営業職は業務範囲が広く、個人のスキルや経験に依存しがちです。こうした状況を放置してしまうと、人事異動や退職のたびに営業活動の質が低下し、売上の機会損失につながる恐れがあります。

そこで注目されているのが「SFA(営業支援ツール)」です。SFAを活用すれば、営業活動やマーケティングに関連する情報を一元管理できるだけでなく、蓄積したデータを分析して営業課題の改善につなげることができます。結果として、組織全体の売上向上も期待できるでしょう。

本記事では、SFA導入の目的や得られるメリット、ツール選定時に押さえておくべきポイントについて詳しく解説します。

最適なSFAツールを見つけたい方は、SFAツール比較記事も要チェック!

この記事の目次はこちら

SFA(営業支援ツール)とは?

SFA(Sales Force Automation)は、営業活動を効率化・標準化するためのツールです。顧客情報の管理や営業プロセスの可視化、進捗状況の共有などを通じて、営業組織全体の生産性向上をサポートします。特に属人化しやすい営業の業務において、情報を一元管理することでチーム内の連携を強化し、統制の取れた営業活動を実現します。顧客情報や過去の履歴を分析して戦略的なアプローチもできるので、売上向上にもつながるでしょう。

SFAの主な機能と解決できる営業の課題

SFAには、営業活動を支援するための多様な機能が搭載されており、それらを活用することで現場で発生しがちな営業課題の解決が期待できます。ここでは、株式会社ジオコードが開発・提供する「ネクストSFA」を例に、代表的な機能と、それぞれが解決できる具体的な課題を解説します。

案件管理

案件管理は、営業活動に関する各案件の進捗や提案内容、商談履歴、受注見込みなどを一元管理できる機能です。情報の管理は、営業担当者ごとに記録方法が異なっていたり、更新漏れや入力ミスが発生したりするため、ボトルネックになりやすいです。SFAを活用すれば、誰が・どの案件を・どこまで対応しているのかを、定められたフォーマットでリアルタイムに把握できます。

例えばネクストSFAでは、案件ごとに過去のやり取りや今後の予定、見積書や提案書などのデータなどを明確に整理できます。直感的な操作で情報を更新・共有でき、フェーズごとの案件一覧を表示することも可能です。これにより、営業チーム内での連携が強化され、フォロー漏れや属人化を防止できるようになります。

受注管理

受注管理とは、契約が成立した案件の詳細情報を正確に記録し、関連部署と共有するための機能です。SFAの受注管理機能を使えば、管理部門やカスタマーサポートなど、複数部署との情報連携をスムーズに行えるので、手動での伝達で起こりがちなミスや漏れを防げます。受注後の案件ステータス、契約内容、金額、納期、対応者情報などを別のシートに記載し直す手間も発生しないので、業務の効率化にもつながるでしょう。

ネクストSFAでは、案件の受注リストから契約状態を一目で確認できます。フォローの詳細やクレーム対応の状況が簡単に把握できるので、受注後の社内オペレーションを効率化できます。スピーディな顧客対応と正確な売上管理を両立できるので、アップセルやクロスセル、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。

アプローチ管理

アプローチ管理とは、接触履歴や今後のアクション予定を一元的に管理する機能です。主に見込み客創出のための電話アポイントやメール送信といった履歴の管理や、テレアポリストとして活用します。SFAのアプローチ管理機能を使えば、提案のタイミングを逃したり、アプローチ漏れが発生したりといった機会損失を防止し、継続的なフォローアップが可能になるでしょう。

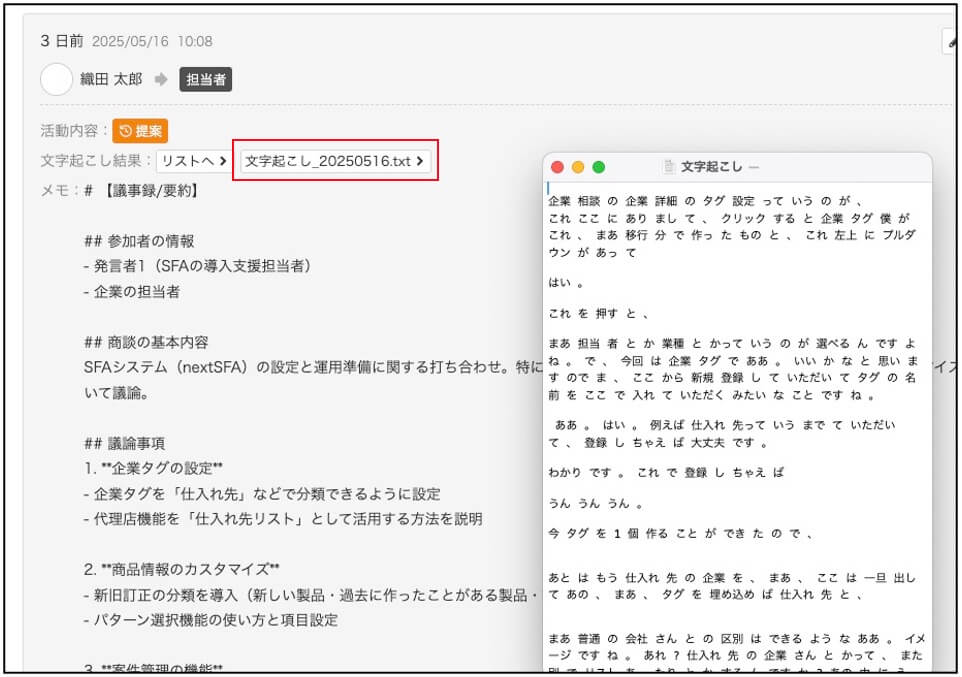

ネクストSFAでは、メール送信や架電、訪問といった接触履歴を顧客ごとに時系列(マイルストーン形式)で記録できます。履歴の記載とともに次回の予定を登録できるため、対応の抜け漏れを防止できます。また、会話の内容をコメントで残すことで営業の属人化も回避しやすくなります。

データ分析

SFAは全ての案件が同じ項目で管理され、営業活動の履歴やデータをどんどん蓄積できるので、データ分析に適したツールです。商談の成約率が低い要因や、営業プロセス内で失注が多いフェーズなどを明らかにすることで、的確な対策を講じられるようになるでしょう。

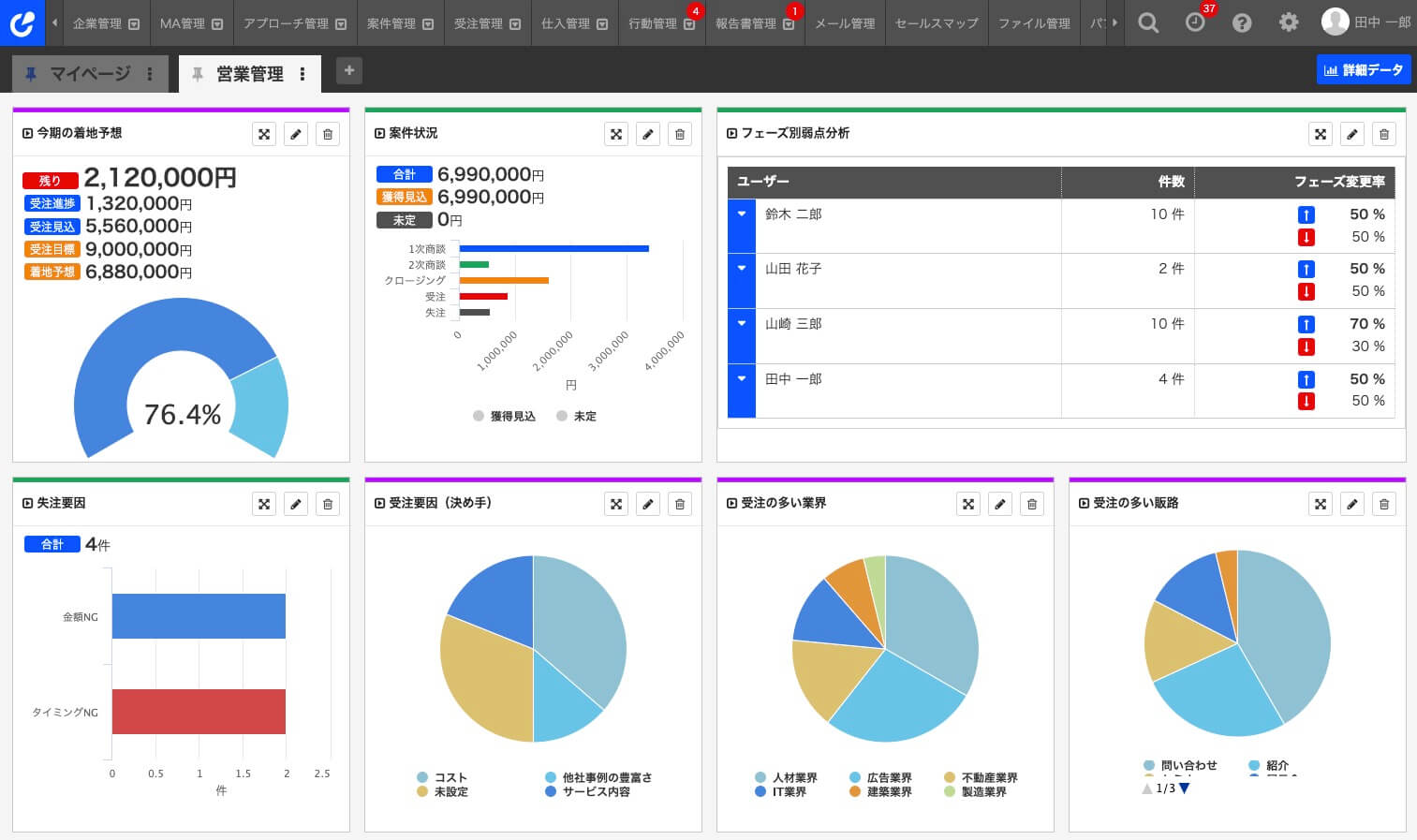

ネクストSFAでは、案件の進捗状況やアプローチ履歴、商談数、受注率といったKPIをリアルタイムに可視化できます。また、営業担当者別の成果を比較したり、活動量と成果の相関関係を分析したりすることで、個々の営業スタイルに合った改善を行うことも可能です。さらに、市場や顧客の反応を分析すれば、今後注力すべき業界や地域といった戦略立案にも役立ちます。リソース配分の最適化や、営業活動全体の底上げを図りたい企業におすすめです。

行動管理

行動管理は、営業担当者がいつ・どこで・どのような活動を行ったのかを可視化する機能です。日報・週報・月報という形で、日々の訪問件数や架電履歴、商談の進捗状況などをリアルタイムで記録・共有できるため、営業活動の「見える化」を実現します。上司やマネージャーが担当者の行動量や内容を正確に把握し、適切なフィードバックや育成に活用することも可能です。行動と成果の関係を分析して成功パターンを割り出し、チーム全体に共有するのも良いでしょう。

ネクストSFAでは、スマートフォンやタブレットから報告が可能で、外出先からでも簡単に入力できます。営業報告の手間を大幅に削減できるため、営業活動により注力できるでしょう。活動ログが定量データとして蓄積されるため、曖昧な感覚ではなく客観的な数値に基づいたマネジメントが可能になります。

AIを活用した機能もある

近年のSFAツールの中には、AIなどの先進的な機能を搭載した製品も増えています。議事録の作成や見積書・提案書の準備といった定型的な業務の効率化や、受注確度の高い案件の抽出といった分析機能などがあり、営業活動の高度化に役立ちます。

ネクストSFAでは、営業活動の生産性向上を支援する「AI商談レポート機能」「AIアシスタント機能」を搭載。商談内容の自動要約や議事録の作成、過去のやり取りをもとにしたメールの自動生成など、営業担当者の業務負担を大幅に軽減します。さらに、過去の活動履歴や成果データを分析し、次に取るべきアクションや最適なアプローチのタイミングをAIが提案してくれるため、営業スキルにばらつきがあるチームでも一定の成果を出しやすくなるでしょう。

なぜ今SFAが求められるのか?

現代の営業現場では、デジタル化や市場競争の激化により、これまで以上に効率的でデータに基づく営業活動が求められています。その中で「SFA」は、営業チームが直面する課題を解決し、成果を最大化するための重要なツールとして注目されています。

営業現場を取り巻く環境の変化

近年、リモートワークの普及や顧客ニーズの多様化により、営業現場はかつてない変化にさらされています。従来の属人的な営業スタイルでは対応しきれないケースも増え、組織のあり方を抜本的に見直す必要性に迫られているのです。また情報が分散していることで、組織全体での連携がスムーズに行えず、売上や顧客満足度に悪影響を及ぼしています。

SFAは、こうした課題を情報の一元管理や業務プロセスの可視化を通じて解決し、現場の対応力を高める支援を行えます。

業務効率を上げるための必須ツール

営業チームの生産性を阻害している主な原因の一つに、非効率な情報管理や手作業の多さがあります。例えば「顧客情報が各担当者ごとに分散している」「案件進捗を把握したり引継ぎを行ったりするのに時間がかかる」といった課題を抱える企業も少なくありません。

SFAを導入すればこれらの情報を一元管理でき、データ入力や集計作業を効率化できます。その結果、営業全体の生産性が向上し、より重要な業務に注力することが可能になります。

SFAを導入する目的

SFA(営業支援ツール)の導入は、営業活動を可視化・標準化し、業務の属人化や情報の分散といった構造的な課題を解決することを目的としています。多くの営業チームが抱える「属人化」「情報の分散」「業務の非効率化」といった課題を解消し、営業プロセスの再構築を図ることでさまざまな好循環が期待できます。

ここではSFA導入における代表的な目的を、3つの観点で解説します。

営業活動の標準化と属人化の解消

営業活動が個人に依存していると、担当者ごとの対応品質に差が出たり、引き継ぎ時に混乱が生じたりするリスクがあります。また担当者のスキルや経験に業績が大きく左右されてしまうので、異動や退職時に企業の安定的な経営を脅かす可能性があります。このようなリスクを避けるために、SFAを導入して営業プロセスを定義づけ・標準化し、だれでも再現できる営業の仕組みを構築することが重要です。

営業データの一元管理による情報資産化

蓄積された営業データは、単なる記録ではなく今後の戦略や判断に活用できる重要な経営資源です。SFAを活用すれば、顧客情報や商談履歴、進捗状況を一元管理でき、必要な情報にいつでもアクセスできるようになります。これにより、営業力を企業の資産として強化することが可能になります。

売上向上と営業成果の最大化

SFAの導入を検討している企業の多くが、売上向上と成果の最大化を最終目標にしているでしょう。この2つを実現するには、現場の活動の見える化や数値化をし、多角的な分析を行える体制が必要です。SFAを活用すれば、データに基づく戦略的な営業活動を実現できるので、目標達成に向けた具体的な行動を促せます。

また正確なデータに基づく分析により、売上予測の精度が上がることで、リソース配分や戦略立案が計画的に行えるようになるでしょう。

最適なSFAツールを見つけたい方は、SFAツール比較記事も要チェック!

SFA導入のメリット

SFA(営業支援ツール)は、営業活動の効率化や成果向上に役立つツールとして、多くの企業に導入されています。ここではSFAを活用することで得られる代表的なメリットを解説します。

営業プロセスを可視化し、抜け漏れを防ぐ

SFAを導入することで、営業活動の進捗状況や各担当者のタスクを一目で把握できるようになります。 例えば、案件の進捗や対応期限、フォローアップの状況がリアルタイムで共有されることで、営業メンバー全員が必要なアクションを逃さず実行可能になります。 これにより、「誰が何をすべきか」が明確になり、対応漏れや遅延を防止することが可能です。結果として、顧客満足度の向上や案件の成約率アップに直結するでしょう。

精度の高い売上予測で計画的に営業できる

商談履歴や顧客の行動データなどを蓄積・分析することで、売上予測の精度を大幅に向上させることができます。

例えば、案件ごとの受注確度や過去の商談傾向を基に、どの案件に注力すべきかを可視化できます。これにより、営業担当者は優先順位の高い案件にリソースを集中でき、売上向上に寄与できるでしょう。また精度の高い予測があれば、管理職・マネージャー陣は現実的な目標設定や戦略立案がしやすくなり、組織全体での計画的な営業活動が実現します。

営業ノウハウを共有して新人育成を効率化

先述した通り、SFAを導入すれば営業活動のノウハウ・ナレッジを蓄積することが可能です。トップ営業担当者の行動履歴や提案内容などをデータとして蓄積・分析すれば、成功パターンを可視化できます。これにより、新入社員や中途採用のメンバーも成果につながるアプローチ方法を短期間で学び、即戦力として活躍しやすくなります。

また営業プロセスを標準化できれば、異動や退職があっても営業ノウハウが組織に残り、営業体制を維持できます。日々の活動が記録・再利用されることで、組織全体の営業力を継続的に底上げできるのが大きなメリットです。

リアルタイムの情報共有でチームの効率アップ

営業活動では、スピード感が勝敗を分けることも少なくありません。SFAを導入すれば進捗共有のために時間を取る必要がなく、リアルタイムで最新の情報にアクセスできます。チーム間・部門間での連携がスムーズになり、スピーディな意思決定が行えるようになります。

分析で成果を出せる行動に集中できる

SFAに集約された営業活動や顧客対応の履歴を基にデータを分析することで、優先度の高い案件や効果的な行動を把握できます。そのため限られた時間の中で「どの顧客に、どのようなアプローチをすべきか」を正しく判断し、成果につなげることが可能です。

勘やこれまでの経験に従って漠然と動くのではなく、成果に直結する「価値の高い行動」に絞って活動できるようになり、無駄な時間や工数を削減できるでしょう。

メンバーの進捗を把握し、フォローがしやすい

営業チーム全体の進捗を把握することは、マネージャーにとって重要な役割です。SFAを活用すれば、各メンバーがどの案件を進めているのか、どの段階にいるのかがリアルタイムで把握できます。進捗の遅れやトラブルが発生してもすぐにフォローが可能になるので、チーム全体の営業活動が円滑に進み、目標達成の可能性も高まるでしょう。

データ活用で報告資料をスムーズに作成

報告資料の作成は、多くの営業担当者にとって負担が大きい業務の一つです。SFAでは、データを基に自動でレポートを生成する機能が備わっていることが多く、煩雑な資料作成の手間を削減できます。例えば、売上予測や商談状況を簡単にまとめた資料を瞬時に作成できるため、会議や報告の準備時間を大幅に短縮できます。これにより、他の重要な業務に時間を充てられるでしょう。

チーム全体の目標達成率が向上する

SFAを導入することで、チーム全体が共通の目標に向けて効率的に動けるようになります。SFAは各案件別の数値だけでなくチーム目標に対しての達成状況も確認できます。各メンバーが現状を正確に把握し、達成に向けた意識を共有することが可能です。

また目標を明確に示すことで、メンバー自身の役割や貢献度を理解しやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。個々の活動チームに与える影響を可視化できるので、一体感を持って目標に取り組む体制を築けます。目標達成に向けた動きが加速し、チーム全体の成果向上が期待できるでしょう。

SFA導入のデメリット

SFA(営業支援ツール)は、多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点やデメリットもあります。これらを事前に把握し適切に対策することで、導入後のトラブルを未然に防ぐことができます。

導入コストや運用コストがかかる

SFA導入には、初期費用や月々の運用コストが発生します。特に、高機能なツールや利用人数の規模が大きい場合、予算を上回る導入コストがかかる可能性があります。また、システム運用にはライセンス料やメンテナンス費用も継続的に発生します。

SFAの導入によって期待できる売上向上や業務効率の改善といった効果が、コストを上回るケースもあるので、費用対効果を事前にシミュレーションすることが大切です。自社に合ったツールを選定して、コストの最適化を図るのもよいでしょう。

社員がシステムに慣れるまでに時間がかかる

新たなツールを導入する際は、操作に慣れるまで一定の時間が必要になります。特にITリテラシーが高くない社員にとっては、ツールの仕様や操作方法を理解するまでに負担を感じることもあるでしょう。また、定着を図るにはトレーニングやマニュアル整備などの教育コストも発生します。

このような課題には、導入初期の段階で丁寧な研修を実施し、社内に質問しやすいサポート体制を構築しておくことが効果的です。また、操作がシンプルで直感的に使えるツールを選ぶことで、現場への負担を軽減し、スムーズな定着を促すことができます。

情報の入力作業が発生する

SFAを効果的に活用するには、常に正確かつ最新の情報が入力された状態を保つ必要があります。例えば、顧客企業での体制変更や自社営業担当者の異動・退職などが発生した際に更新作業が滞ると、情報の正確性が損なわれ、営業活動に悪影響を及ぼしかねません。

また、入力項目が多すぎると現場にとって負担となり、SFAの運用自体が形骸化してしまう恐れもあります。このような事態を防ぐためには、必要最小限の情報に絞った設計や、自動入力機能・他システムとの連携による効率化が不可欠です。日常業務の中で無理なく入力を継続できる体制を整えることが、定着と活用の鍵となります。

SFAの導入手順

SFAを導入する際は、以下の5つのステップを順を追って進めることが重要です。

1. プロジェクト体制の構築:営業部門だけでなく、システム部門や経営層を巻き込んだチームを編成し、SFA導入の目的やスケジュールを共有する

2. 課題と目的の明確化:営業活動におけるボトルネックや情報共有の不備など、現状の課題を洗い出し、導入目的を明確にする

3. ツールの選定:必要な機能やUIの分かりやすさ、サポート体制、コスト感を含めて比較し、自社に適したSFAを選定する

4. 初期設定と運用準備:マスターデータの登録やKPIの設定、社内説明会や操作研修などを行い、利用者がスムーズに使える体制を作る

5. 運用と効果検証:導入後も活用状況を定期的にモニタリングし、SFAの定着度を確認する

このように、SFA導入は「導入して終わり」ではなく、継続的な改善と定着化を見据えた取り組みが不可欠です。

自社に適したSFAを選定する際にチェックするべきポイント

SFA(営業支援ツール)は、製品によって機能や価格、使い勝手が異なります。世の中には数多くの選択肢があるため、ツールの選定時には判断に迷ってしまうこともあるでしょう。ここでは、自社に適したSFAを選ぶためにチェックしておくべき重要なポイントを解説します。

導入目的に合ったツールかどうかを確認する

SFAにはさまざまな機能がありますが、全てが自社に必要とは限りません。手順で触れた通りプロジェクトを立ち上げたら、「売上予測を正確に行いたい」「営業ノウハウを共有したい」など、導入の目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままだと、機能が過剰だったり、必要な機能が不足していたりして、SFAの定着に悪影響を及ぼす恐れがあります。

導入の目的を具体化できたら、的確にアプローチできるツールかどうかを必ず見極めましょう。

チーム全体で使いやすい操作性かをチェックする

どんなに多機能なツールでも、現場の担当者が使いこなせなければ意味がありません。ツールの操作性は定着率に大きく関わるので、導入前に無料トライアルを活用し、試してみるのがおすすめです。営業現場の意見を反映させることで、現場と管理職双方が満足する選定が可能になります。

コストと効果のバランスを考える

ツール選定では、初期費用や月額料金といったコスト面を重視しがちですが、重要なのは「費用対効果」です。少し高めのツールでも、営業効率が格段に上がったり売上が飛躍的に伸びるなら導入する価値があるでしょう。短期的な費用だけでなく、長期的なROI(投資対効果)を考慮して選定することが大切です。

他のシステムと連携できるかを確認する

SFAは単体でも便利なツールですが、CRMやERPシステム、会計ツールなどと連携できればさらに効率性がアップします。ツール同士が連携できればデータの二重入力や手作業を減らしたり、入金連絡などを自動化できたりします。選定時には、既存システムとの連携や他システムとのAPI連携が可能かを必ず確認しましょう。

導入後のサポート体制がしっかりしているか確認する

ツール導入後のサポート体制は、スムーズな運用を実現するために重要なポイントです。トラブルが発生した際の連絡手段の多様さや対応速度、定着を支援するトレーニングプログラムの有無を確認しましょう。

ツールによっては、サポートの対象範囲を限定しており、それを超える場合は有償対応となるものもあります。運用コストが想定よりも高くなってしまう要因になりかねないので、サポート範囲は必ずチェックしてください。

ネクストSFAが選ばれる理由

数あるSFAの中でも、特におすすめなのが「ネクストSFA」です。

ここでは、多くの企業がネクストSFAを選んでいる理由を詳しく解説します。

ネクストSFAの強み

ネクストSFAは、営業現場のニーズを反映した直感的な設計と柔軟なカスタマイズ性が特長です。特に以下のポイントが挙げられます。

- シンプルで使いやすい画面設計

誰でも簡単に操作できる画面設計で、営業担当者がストレスなく利用可能 - 初期設計不要の柔軟なカスタマイズ

プログラミング不要で、自社の営業体制や管理項目に合わせた設定が可能 - 充実した無料サポート

専任担当者がマニュアル作成からユーザー説明会、定例会、定着後のフォローまで回数無制限でサポート - 多様なサービスとの連携

グループウェア、チャット、名刺管理、会計、請求、Google広告、Yahoo広告などと連携し、二重入力の手間削減や業務効率化を推進

CRM・MAの機能も搭載

ネクストSFAは、SFA機能に加えてCRM(顧客管理)やMA(マーケティングオートメーション)機能も備えています。これにより、商談前のリード獲得から受注後のフォローアップ、長期的な顧客関係の維持・育成まで、すべてのプロセスを1つのツールで一貫して管理可能です。

部署をまたいだ情報共有がスムーズに行える他、営業とマーケティングの連携強化にも貢献します。複数ツールを使い分ける煩雑さを避け、業務効率化と成果向上の両立が図れる点も、ネクストSFAが選ばれる大きな理由の一つです。

導入後の継続率が高い

ネクストSFAは、導入企業の98.6%(2025年3月末時点)が継続しているという高い継続率を誇ります。このような継続率を維持できる理由には、次の特長が挙げられます。

- 短期間での導入が可能

平均1~2週間で運用を開始でき、営業現場に負担をかけずにスムーズな導入を実現 - 使いやすいインターフェース

直感的に操作できる画面設計で、ITリテラシーが高くない社員でもすぐに利用可能 - 充実したサポート体制

専任担当者による無制限のフォローアップやトレーニングが、運用の安定化を後押し

これらの特長により、ネクストSFAは「導入しやすいだけでなく、継続しやすいツール」として多くの企業から高く評価されています。

SFA導入に関するよくある質問

ここでは、SFAの導入を検討する際によくある質問に対して、分かりやすくお答えします。

- Q導入にかかる時間はどれくらい? + -

- 導入にかかる時間は、SFAの種類や準備内容によって異なります。一般的には以下の通りです。

クラウド型SFA:最短で数日から1~2週間程度で運用を開始できる場合が多いです。初期設計が不要な場合や、標準機能をそのまま活用する場合は、さらに短期間での導入が可能です。

オンプレミス型SFA:自社サーバーへの設置やカスタマイズが必要なため、1~2カ月以上の準備期間がかかることが一般的です。

いずれの場合も、営業プロセスの見直しやデータ移行作業といった準備期間が必要です。導入時には、ベンダーとスケジュールを共有し、適切な計画を立てることが成功の鍵となります。

- Q小規模な企業でも導入は可能か? + -

- はい、小規模な企業でも導入は可能です。多くのSFAツールは企業規模に応じた柔軟なプランや価格設定を提供しており、小規模な企業でも使いやすい設計がされています。また機能がシンプルなツールを選ぶことで、コストを抑えつつ営業効率を向上させることが可能です。営業活動を可視化し、チーム全体での情報共有を強化することで、小規模な企業でも大きな効果を実感できます。

- Q導入後のサポート体制はどうなっている? + -

- SFAツールの多くは、導入後のサポートを提供しています。具体的には、操作トレーニングやマニュアルの提供、システムトラブル対応などが一般的です。一部のツールでは、オンラインヘルプやチャットサポートが充実しているものもあります。サポート内容はツールによって異なるため、導入前に提供されるサポート体制をしっかり確認することが大切です。