更新日:2023/07/20

インサイドセールスとは? 注目の理由やメリットを解説

【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者

渡辺 友馬

インサイドセールスは電話やメールによる非対面式の営業を指し、従来の対面型営業と組み合わせて取り入れることで効果を発揮します。

とはいえ「体制の構築をどうすべきか分からない」「従来の営業担当との業務分担はどうやって決める?」など疑問や課題が生じるでしょう。

今回はインサイドセールスの役割や注目を集める理由、導入時の業務フロー、メリット・デメリットなどを解説します。インサイドセールスの基本的な知識を網羅し、ビジネスの推進に役立てる方法が分かるのでぜひご一読ください。

【あわせて読みたい:SFAツール比較】

以下の記事では企業で導入されているSFAツール30製品の特長について、わかりやすくご紹介しています。「どんなSFAがあるか知りたい!」という方はぜひご覧ください。

この記事の目次はこちら

インサイドセールスとは?

インサイドセールスはリードに対して電話やメールによる非対面の営業をかけ、成約の確度を高めた後、フィールドセールスに引き継ぐポジションです。契約に結びつく可能性が低いと判断した相手には自社商品の情報提供や密なコミュニケーションを図り、育成に務めます。

まずはインサイドセールスと従来の営業は何が違うのか、テレアポとの相違点も含めて解説します。

フィールドセールスとの違い

フィールドセールスは外回り営業を指し、インサイドセールスとは別物です。

非対面で顧客と接触を図り商談のアポイントをとるまでの役目をインサイドセールスが担い、その後の訪問や商談、契約の締結、アフターケアなどはフィールドセールスが行います。

従来はファーストコンプレッションから成約、アフターケアまでのすべての工程を一人の営業担当が担う形が主流でした。インサイドセールスの導入によって営業に分業の概念が生まれ、新たな営業スタイルが確立しました。

テレアポとの違い

テレアポとインサイドセールスは、電話で顧客とコミュニケーションをとって商談の機会を創出するのは共通しますが、本質的な役割は異なります。

インサイドセールスの架電の目的は顧客育成(ナーチャリング)で、意義は単なる商談の設定だけにとどまりません。顧客との関係性を意識したコミュニケーションを図るのが特徴で、必要とあれば電話以外のツールも駆使して、信頼関係の醸成に務めます。

テレアポはインサイドセールスの営業手法の一つに過ぎない、と考えると分かりやすいのではないでしょうか。

インサイドセールスが注目されている理由

従来の外回り営業に加えてポジションを設ける企業も出ており、インサイドセールスの注目度が増しています。

大きな理由は新型コロナウイルスの影響で顧客との対面での商談が難しくなったことです。リモートワークの普及も相まって、非対面で営業を行う需要が高まりました。

企業による製品・サービスの提供スタイルの変化も一因です。具体的にはサブスクリプションサービスの普及とインサイドセールスの拡大には因果関係があると考えられます。

サブスクリプション型のサービスはネットで契約や解約が簡単にできるので、カスタマーサポートをはじめ営業部門の対応頻度が増えました。必然的に非対面で営業をかけるインサイドセールスへの需要も増大。

このようにビジネスを取り巻く環境の変化によって、もはや電話やメール専門の営業担当がいないと、事業が回らない状況が訪れています。

インサイドセールスの種類

インサイドセールスの種類は、SDR(反響型)とBDR(新規開拓型)の二つです。それぞれの特徴やターゲット層を解説します。

SDR(反響型)

SDR(反響型)営業とは自ら問合せを行ったユーザー(リード)と接触を図ることで、見込み顧客へ育成するスタイルの営業です。

主にコーポレートサイトやSNSなどのチャネルから、問合せや資料請求などの接点が作られます。

この場合、リードは自分からアクションを起こしているので、相応の購入意欲を持った状態です。いち早く接触を図れば、スムーズに成約へと結びつく可能性を秘めています。

俊敏な動きを大切に、急な要求にも答えられるよう、資料請求やホワイトペーパーなどの事前準備が必要です。

反響型営業の対象は中堅・中小企業が中心で、多量な案件数を確保しやすい一方、単価や継続率は不安視されやすいという特徴もあります。

BDR(新規開拓型)

BDR(新規開拓型)は自社のサービスを知らない、もしくは認知していても興味がない相手に対する営業手法です。

事前に相手方に関する情報がほとんどないのが特徴で、成約率の高い候補に効率的に接触を図るには、質の高い顧客リスト作りが求められます。

アウトバウンド式のBDR型営業では顧客ターゲットは大企業が中心です。反響型営業と比べて成約に結びつく可能性が低いため、限られたリソースで成果を最大限に高めるためには、単価が高い大手企業に絞ってアタックを行う必要があります。

インサイドセールスの業務フロー

インサイドセールスを導入する際は、一般的に以下の手順を踏みます。

- STEP1.明確な導入目的の策定

- STEP2.組織体制の構築

- STEP3.業務範囲の確定

- STEP4.シナリオの設計

- STEP5.ツールやシステムの導入

まずはインサイドセールス導入の主たる目的を明確にしてください。目的次第で必要な組織体制が異なるので重要な作業です。

リードとの信頼関係の構築に課題がある場合、今よりヒアリングや提案を積極的に行うべきです。したがって、フィールドセールスに引き継ぐ前のインサイドセールスの役割の重要性が高まります。

一方で営業活動の効率化が主たる目的なら、積極的にフィールドセールスとの分業を図るのが適しています。

上記のように、目的次第で人員の配置や組織規模に違いが生じるので注意が必要です。現在の営業部隊やマーケティング部隊を活用して組織構築を図るのが基本ですが、社内にノウハウを有する人材がいない場合、業務委託を活用して外部から専門人材を募集するのも有効です。

次にフィールドセールスが担うべき業務範囲を決定します。営業活動の一般的な流れは「見込み顧客の発掘」→「リードの育成」→「顧客候補の優先順位づけ」→「アポイントメント」→「商談」→「成約」です。

マーケティング部門やフィールドセールス部門の業務分担を決めることが、運用開始後に混乱を生じさせないためには重要です。

次に見込み顧客へのアプローチ方法をシナリオに落とし込みます。一般的に商品購入時の検討フェーズは「認知」「興味・関心」「情報収集」「比較・検討」の4段階に区分され、顧客の属する段階に応じてアプローチの手法が異なります。

次のフェーズに引き上げるための行動を標準化することが必要です。たとえば情報収集を希望するリードにはコラム記事へ誘導、比較・検討の顧客にはキャンペーンに案内するというような施策が求められます。

シナリオの構築によって業務の属人性がなくなり、誰が担当しても一定の質が担保できます。

さらにツールやシステムを積極的に導入し、業務効率化に取り組みましょう。インサイドセールスに役立つITツールとしてはCRMやMA、SFA、Web会議システムなどが挙げられます。

CRMは顧客との信頼関係の構築、SFAは営業活動の自動化、MAはリード獲得・ナーチャリングというように得意領域が異なります.、目的や機能性に応じて自社に必要なツールを取り入れましょう。

CRMやMA、SFAの導入によってリードが流入したチャネル、顧客とのやり取りの記録などデータが蓄積します。分析作業を取り入れることで、営業活動やマーケティングの問題点や改善点の把握にも役立ちます。

インサイドセールス導入のメリット

電話やメールで業務が完結するインサイドセールスは、短時間で多くの顧客と接触できるのが大きな魅力です。

1件当たりの対応時間を短縮するため、人員が不足しがちな中小企業でも成果が出やすいスタイルです。

従前の外勤型の営業では個人のノウハウに委ねられる側面が強く、営業担当の異動や退職によって顧客対応の質に違いが出てしまう問題が生じていました。

インサイドセールスならマニュアル化・自動化の推進によって、担当者ごとに対応の差が生まれにくく、業務標準化が実現するのも利点です。

ここでは、インサイドセールスを導入するメリットを網羅的に解説します。

短期間にアプローチできる数が多い

インサイドセールスは、フィールドセールスと比べて短時間に多くのリードに接触できます。

訪問営業は時間を要して顧客と対面しても成約につながるとは限らず、無駄や非効率が生まれやすい営業スタイルです。業務は社内で完結し、移動に要する時間を考慮する必要がありません。

少人数で取り組める

上記と関連して一人の顧客にかける時間が少なくて済みます。担当者が多数の案件をこなすことが可能で、結果的に部署内の人員削減が実現します。

商談以降のプロセスはまだしも、見込み顧客の顕在化までなら少人数でも十分達成可能です。インサイドセールスは成約確度の高いホットリードにも迅速に接触できるため、小規模な組織でも高い目標の達成につながります。

具体的には、自社サイトから競合比較の資料をダウンロードしたユーザーに対して、即座に電話やメールでアプローチを取ることが可能です。競合へ流れてしまうリスクを抑えて、リードの獲得をスムーズに行えます。

業務を標準化すれば属人化を防げる

営業は元来、個人の経験や知見に依存する要素が大きい職種です。たとえば商談の重要な局面でどこまで踏み込んで良いのか、リードや成約後など段階に応じてコミュニケーションの取り方をどのように変えるべきかなどは営業担当の経験に左右されます。

万一リストラや移動で担当者が変わったとき、引き継ぎがうまくいかないと「前の方が良かった…」と顧客離れにつながりかねません。

安定したビジネスの推進には属人化が大きいと危険です。インサイドセールスは営業の一貫ですが、業務の標準化を試みることで担当者の能力や経験に捉われず画一的な対応が可能です。

業務効率化を図れる

人口減少が深刻化する日本では、あらゆる業種・職種で人材不足の問題が顕在化しています。フィールドセールスとの分業で業務効率化を図れるインサイドセールスは限られたリソースの中、ビジネスを推進するために不可欠なポジションといえます。

さまざまな働き方に対応できる

ネット環境さえあれば、場所に捉われずに業務を遂行できるのがインサイドセールスの強みです。

在宅で業務を行うことも可能なため、フリーランスや派遣社員などさまざまな働き方に対応できます。

従来の営業スタイルと比べて顧客の元へ訪問する肉体的な負担も和らぐので、育児や介護などの理由で短期間勤務を強いられる社員でも、気兼ねなくアサインできます。

ワークライフバランスの充実や働き方改革にも一躍買い、人材不足と付き合いながら業務を進めるべきこれからの時代に適したポジションです。

インサイドセールス導入のデメリット

インサイドセールスの導入では事前の仕組み作りが非常に重要で、効果的な体制の構築に時間や手間がかかるのがデメリットです。また対面せずに営業を行うという性質上、顧客からの信頼が得にくく、商材の魅力を伝えにくい傾向があります。

ここではインサイドセールス導入時に知っておくべきデメリットを詳しく解説します。

仕組みづくりが必要になる

インサイドセールスの効果的な運用には、適切な情報共有の仕組みが不可欠です。見込み顧客のニーズの顕在化に成功してフィールドセールスにつなぐ場合、今までに重ねたコミュニケーションの内容は営業担当者への共有が求められます。

インサイドセールス内で複数の担当者が一組の顧客に接触する恐れもあるため、事前に情報を即座に共有できる仕組みの構築は不可欠です。

仕組み作りを疎かにした場合、各部門が持つ顧客情報がブラックボックス化し、伝達の抜け漏れが発生する危険があります。ひいては顧客満足度の低下につながりかねないので、徹底した仕組み作りは重要です。

対面したことがない顧客からは信頼されにくい

インサイドセールスはその性質上、顧客と直接対面する機会がありません。訪問の時間や手間がなくなり効率的な業務遂行が可能なのは利点ですが、その反面、顧客との密な関係構築が難しい側面を有します。

営業では相手方に商材の魅力はもちろん、営業担当自身が信頼を獲得できないとなかなか成約につながりません。

対面なら表情や身振り手振りなどの視覚情報でどのような人間か伝えるのも可能ですが、インサイドセールスはこの手法が使えません。

メールの文言や電話での話しぶり、声のトーンなどだけの信頼獲得は簡単なことではなく、従来の対面営業と比べて関係構築の難しさを感じる場合が多いです。

商材の魅力を伝えきるのが難しい

インサイドセールスは説明時に相手方の表情やリアクションが見えないため、商材の魅力を十分に伝えにくい側面があります。

電話より実際に商品サンプルを見せて特徴や使用感を確かめてもらうほうが、商材にかかわる多くの情報を伝えられます。また、相手の表情を推し量ることで理解度や興味の度合いなどを確認し、説明内容や話しぶりを変えるというアプローチも可能です。

顔が見えないインサイドセールスでは、伝える情報が限定され、顧客の反応も分からないので手ごたえが得づらいのが特徴です。

インサイドセールスの成功事例

インサイドセールスを導入しても、運用過程でさまざまな問題が生じ、想定していた効果が得られないことがよくあります。実務上、現場との擦り合わせで課題が生じ、理想とのギャップに苦しむ事態を招きかねません。

目の前に立ちはだかる難題を乗り越え、導入が成功した事例としてSanSan株式会社を紹介します。

SanSan株式会社がインサイドセールスの導入で直面したのは「KPIの壁」「データベースの壁」「環境の壁」「教育の壁」の4つです。

KPIに関しては各部門での目標設定にとどまり、全体での最適化の視点が抜け落ちているとの問題がありました。具体的にはマーケティング部門はリード獲得件数、インサイドセールスはアポイントの獲得件数、営業は受注件数というように別個で目標を掲げていたのです。

一見問題ないように思えますが、インサイドセールスで大量のアポイントを獲得しても、クロージングに追われる営業担当には新規案件に対応するリソースがありません。

そこでSanSan株式会社は最終的な受注額を念頭に置き、部門を横断して全体最適に適した目標設定を考えます。具体的な指標は担当した案件の受注金額の合計値である「受注貢献額」です。

目標値を新たに設定したことで全体最適の視点が育まれ、無駄のない業務の遂行が実現しました。

SanSanではデータベースも各部門別個で存在しており、思うように連携が図られていませんでした。各データベースを紐づけ、この問題に対処。

システムの導入によってプロセスの可視化と責任所在の明確化に取り組み、システム上で顧客がどのフェーズにいるか一目で把握し、各段階を担当する部門もはっきりさせたそうです。

環境の壁も大きな問題でした。インサイドセールスは常に電話と向き合う仕事なので、社内にかかってきた電話はすべて対応する雰囲気ができてしまい、本来の業務であるリードに対する架電が滞るという本末転倒な状況が訪れていたのです。

またメンバーは一日中自席にとどまり、電話対応をし続けるので日々蓄積するストレスも問題視されました。

SanSanでは上記の課題を、自動応答装置の導入で解消を試みます。自動音声を流して、問合せ客のボタン操作によって適切な部署へ誘導する仕組みを取り入れたことで、インサイドセールスの業務負担が大きく軽減します。

また、IP電話を導入し場所に捉われず自宅や外出先でも業務できる環境を整備。自席にすし詰めになることによるストレスの解消も実現しました。

最後にSanSanを悩ませたのは教育の壁です。知識の共有やマニュアルの作成の重要性は把握していたのですが、インサイドセールスを取り巻く環境は非常にスピードが高く、マニュアル化の対応が追いつきません。

この問題を乗り越える糸口になったのが、以前より運営していたマニュアルサイトです。従来は各メンバーが自由に情報を追記できる運用体制だったため、どの情報が正しいか判断できず混乱を招きました。

サイトリニューアルをきっかけにマネージャークラスだけが更新可能な形を取り入れたことで、常に正しい情報だけが掲載される形が実現しました。

以上、SanSanのインサイドセールス導入時に生じた課題および乗り越えた方法を紹介しました。決して特別なケースではなくどの会社でも起こり得る現象ばかりなので、先駆者の事例から学びを得て、自社のスムーズな体制構築や運用にお役立てください。

※参考:SalesForce. 「事例で分かるインサイドセールス Vol.1 Sansan株式会社編」

ツールを使えば効率的にインサイドセールスを加速させられる

インサイドセールスの実施に伴いリードの獲得が増えてきたら、ツールの有効活用が求められます。数多あるITツールのなかでも、見込み顧客の発掘やアプローチに役立つシステムの利用を検討してください。

おすすめはSFA(セールス・フォース・オートメーション)と呼ばれる営業支援システムや、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネージメン)と呼ばれる顧客関係管理システムです。

SFAは自社の営業活動を分析し、課題を見つける際に有効です。PDCAサイクルを高速で回せば、インサイドセールス導入時に生じたさまざまな問題が、時間の経過とともに改善に向かうでしょう。

CRMは顧客情報をデータベースとして一元的に管理できるほか、顧客の状態に合わせたメールマーケティングの実施も可能です。一人ひとりに応じた最適なマーケティング施策の実現につながるため、顧客満足度の向上にもつながります。

インサイドセールスでは顧客の行動履歴を残し、数値分析を行うことが重要です。上記のプロセスはツールの導入によって人為的な作業と比較し、スピーディーに実現します。さらに顧客ごとにスコアリングを行い、優先してアプローチすべき対象を見つけることも可能です。

【あわせて読みたい:SFAツール比較】

以下の記事では企業で導入されているSFAツール30製品の特長について、わかりやすくご紹介しています。「どんなSFAがあるか知りたい!」という方はぜひご覧ください。

インサイドセールスで販路を開拓しよう

インサイドセールスの導入によって、一度に多くの顧客と接触を図れるようになれば販路は広がります。

導入時には体制の構築や目標の設定などでうまくいかない可能性も高く、慎重かつ計画的な運用が不可欠です。

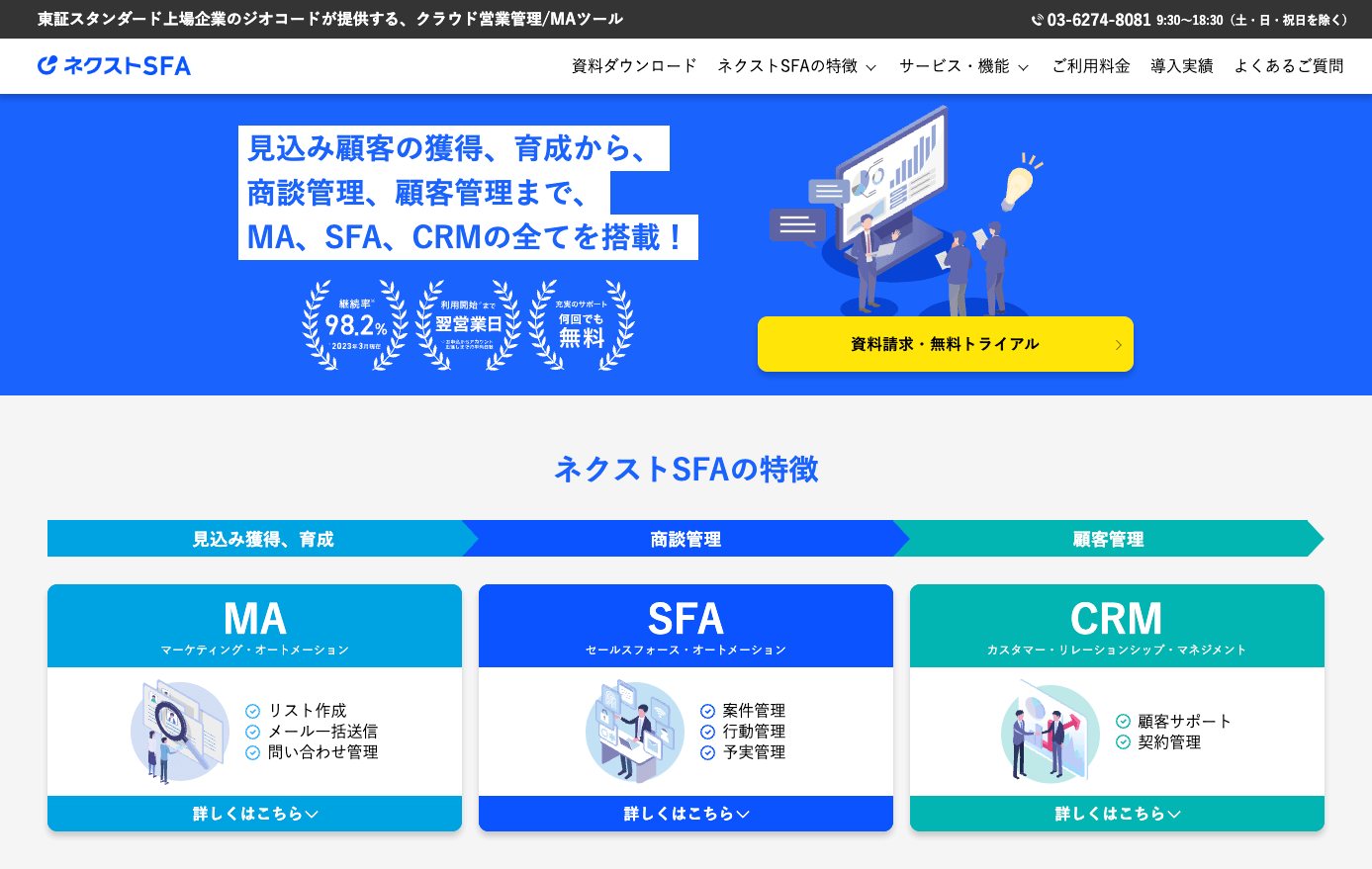

インサイドセールスの導入に合わせて検討が必要なのは、MA・SFAの活用です。ジオコードのネクストSFAは以下の特徴を有しており、お客様の営業活動やマーケティングを推進します。

- メール一括配信

- シナリオメールの送付

- スコアリング&トラッキング機能

- フォームの生成

ネクストSFAは見込み顧客の管理からナーチャリング、商談の設定、顧客管理までのあらゆる工程に役立つオールインワンツールです。ネクストSFA一つあれば、他のツールを活用せずとも望む効果は得られます。

無料トライアルを行っているので、少しでも気になる方はお気軽にお問い合わせください。

【ツールは活用されてこそ意味がある】

ネクストSFAは、「社内で活用される」に

こだわっています。厳選された機能、使いやすいユーザーインターフェース、初期のデータ移行からマニュアル作成・ユーザー説明会まで無料でサポートが特徴の営業支援ツールです。