更新日:2026/01/21

CRM機能の全体像と活用方法をわかりやすく解説!

【監修】株式会社ジオコード クラウド事業 責任者

庭田 友裕

CRMには多彩な機能が搭載されていますが、「実際にどのような使い方ができるのか?」「自社の業務に本当に必要な機能はどれなのか?」と判断に迷われる方は少なくありません。

この記事では、CRMで実現できることを7つの中心的な機能として分類し、各機能の実践的な使用シーンや選定時に押さえておくべきポイントを分かりやすく整理しました。

CRMの導入を検討し始めた段階の方も、複数のツールを比較している最中の方も、ぜひご活用ください。

この記事の目次はこちら

CRM機能の全体像と基礎概念

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客との関係をより良く築き、長期的に維持・向上させていくための考え方や仕組みを指します。企業にとって、顧客との接点や情報を管理・活用することは、営業効率の向上やリピート率の向上に直結する重要なテーマです。

こうしたCRMの考え方を支えるのが、CRMシステムに搭載されている多様な機能です。たとえば、顧客情報の管理、営業活動の可視化、メール配信の自動化、問い合わせ対応の履歴管理など、顧客にまつわるあらゆる業務がこのシステムの中に集約されています。

CRM機能の特徴は、「ツールを導入すること」が目的ではなく、業務の流れを顧客起点で最適化していくための手段であるという点にあります。そのため、機能の使い方や活かし方が実際のビジネス成果に大きく関わってきます。

このあとご紹介する各セクションでは、CRMにどんな機能があるのか、それらがどのように業務改善に役立つのかを、目的別・役割別にわかりやすく整理していきます。

CRM機能でできること|主要7カテゴリー

CRMには、顧客との関係性を深め、日々の業務を効率化するためのさまざまな機能が備わっています。

ここでは、CRMシステムに搭載されている代表的な7つの機能カテゴリーを取り上げ、それぞれの役割と活用のイメージをご紹介します。

顧客情報の管理

顧客の氏名や企業名、連絡先などの基本情報から、購買履歴、対応履歴、担当者メモといった詳細情報まで、一元的に記録・管理できます。情報が散在せず、部門を超えた共有がしやすくなることで、顧客への対応スピードや質の向上が期待できます。

顧客の分析

CRMでは蓄積されたデータをもとに、顧客の行動傾向や購買パターンを可視化できます。たとえば「どの製品がよく売れているか」「どのタイミングで再購入されやすいか」などを分析することで、より的確なアプローチや施策立案に活かせます。

商談・案件管理

商談の進捗状況や案件ごとの対応履歴を一元管理できる機能です。営業フェーズ(初回接触〜受注)を可視化することで、今どの商談がどこにあるのかがひと目で把握でき、チームでのフォロー体制や受注確度の見極めにも役立ちます。

営業活動の管理

営業担当者の訪問・電話・メールなどの活動履歴を記録し、社内で共有できます。誰がいつ・どこで・何を行ったかが明確になるため、属人化の防止や活動の効率化に貢献します。

メール配信・マーケティング支援

顧客リストをもとに、属性や行動履歴に応じたメール配信やキャンペーンの展開が可能です。開封率やクリック率などの結果も確認できるため、PDCAを回しながらマーケティング施策を最適化できます。CRMとMA(マーケティングオートメーション)の役割が重なる部分でもあり、特に見込み顧客へのナーチャリングに効果的です。

プロモーション管理

DM送付やキャンペーン管理など、個別の施策に応じたプロモーションを実施・追跡できる機能です。たとえば「過去3カ月以内に購入した顧客」などの条件で抽出したターゲットに向けて特別なオファーを送るといった施策も、効率的に展開できます。

問い合わせ・サポート管理

問い合わせ対応の履歴や対応者・状況を可視化することで、スムーズなカスタマーサポートを実現できます。対応漏れや重複対応のリスクを減らし、顧客満足度の維持・向上にもつながります。また、よくある質問をFAQとして蓄積するなど、対応工数の削減にも貢献します。

このように、CRMの機能は単なる顧客データの管理にとどまらず、営業・マーケティング・サポートまで幅広い業務の最適化を支えています。

次の章では、CRMがこうした機能を通じて、どんな効果や成果につながるのかをご紹介します。

他システムとの違いから見るCRMの役割

CRM(顧客関係管理)システムは、営業やマーケティング、カスタマーサポートなどにおいて“顧客を起点にした情報管理とアクション”を支える役割を担っています。

ただし、似た目的を持つツールとして、MA(マーケティングオートメーション)やSFA(営業支援システム)、ERP(基幹業務システム)といった他システムが存在するため、選定時に混同されやすい側面もあります。

ここでは、各ツールとの違いを整理しながら、CRMならではの機能や位置づけを確認しておきましょう。

MAとの違い|見込み顧客を“育てる”役割とのすみ分け

MAは「Marketing Automation」の略で、主に**見込み顧客の発掘や育成(ナーチャリング)**を担うツールです。メールの自動配信やスコアリングなどに強みがあり、まだ商談に至っていない段階のユーザーにアプローチする目的で使われます。

一方でCRMは、すでに接点のある顧客や商談中の相手との関係を深めるためのツールです。たとえば、過去のやり取りの履歴を管理したり、問い合わせ対応の質を上げたりといった、中長期的な関係構築に強みを持ちます。

ポイント:MAは「育成」、CRMは「関係の深化」

MAについてより詳しく知りたいという方は、以下の記事もご覧ください。

SFAとの違い|営業現場の“プロセス管理”との連携関係

SFAは「Sales Force Automation」の略で、営業活動の進捗やプロセスを管理・可視化するためのツールです。訪問記録やタスク、案件のステータスなどを記録・共有し、営業現場の業務効率化や属人化の防止に効果を発揮します。

CRMも営業で活用されますが、SFAは「営業行動の管理」、CRMは「顧客との関係を深める管理」と、役割の焦点が異なります。

多くの企業では、この2つを連携させて運用することで、顧客接点の可視化から関係性の最適化までを一気通貫で行っています。

ポイント:SFAは「営業プロセス」、CRMは「顧客関係」が中心

SFAについてより詳しく知りたいという方は、以下の記事もご覧ください。

ERPとの違い|バックオフィスとの機能領域の違い

ERPは「Enterprise Resource Planning」の略で、人事、経理、在庫など、企業の基幹業務を統合管理するシステムです。経営全体を俯瞰した最適化に向いており、業務の重複や非効率を減らすことが主な目的です。

一方でCRMは、マーケティングや営業、カスタマーサポートといったフロントオフィス(顧客と直接関わる部門)で活用されることが多いツールです。ERPとは対象とする業務領域が異なりますが、データ連携により、顧客の取引情報や請求状況を一元的に管理するといった運用も可能です。

ポイント:ERPは「社内リソース管理」、CRMは「顧客視点の情報活用」

CRMを正しく活用するには、こうした他システムとの違いを理解し、自社の課題や目的に応じて、適切に組み合わせていく視点が重要です。

単体で完結するものではなく、連携することでより大きな価値を発揮するのがCRMの大きな特長とも言えるでしょう。

CRMの必要性・登場した背景

CRMが登場し必要とされている背景には、顧客それぞれに寄り添ったコミュニケーションの重要性の高まりや、顧客視点のビジネススタイルへの変化が見られます。具体的には、以下の3つがCRMの注目度を高める要因です。

- 市場の変化

- マーケティング手法の変化

- LTV向上の流れ

次の見出しから、それぞれの要因を詳しく解説します。

市場の変化

過去には高品質・低価格な製品やサービスを開発すれば、新規顧客を獲得できる時代もありました。しかし現在では、新規顧客の獲得は容易ではなく、既存顧客を維持することが重要になっています。また、インターネットの普及によって、各製品の価格や機能などの比較を顧客自らが簡単に行えるようになり、購買までのプロセスも変わりました。

上記の事情によって、自社製品のターゲット層の絞り込みやニーズの把握が重視されるようになったことが、CRMへの注目の背景にあります。

マーケティング手法の変化

従来は、良質な製品やサービスの開発が売上向上に直結していたため、製品やサービスを中心としたマーケティングが主流でした。しかし現在では、顧客の購買意欲が低下しており、よい製品やサービスを開発してもあまり売れない時代になっています。

顧客に選ばれるためには、従来のような製品中心の考え方から、顧客視点に立ったマーケティングへの変化が求められています。そのため、顧客視点で営業プロセスなどの管理が行える、CRMへのニーズが高まっています。

LTVへの注目

市場の変化に伴って「LTV」にも注目が集まっています。LTVとは「Life Time Value」を略した言葉です。簡単にいうと、ある企業の製品やサービスなどに、顧客がどのくらいの金額を生涯で使うかを表した指標です。

ビジネスでは「1:5の法則」というものがあり、新規顧客を獲得するには、既存顧客を維持する5倍のコストがかかるとされています。効率的に利益を得るためにも、既存顧客との関係を深めてLTV向上につなげようという考えが広がっています。

CRM機能が生む3つのメリット

CRMシステムの導入によって得られるメリットは、「顧客情報の一元管理ができる」などの機能的な利便性だけではありません。

顧客との関係を深めることが業績に直結する今、CRMの各機能がもたらす効果は、営業効率や顧客満足度の向上といった“実感しやすい成果”として現れてきます。

ここでは、CRM機能が生み出す代表的なメリットを3つの視点からご紹介します。

顧客情報の可視化が進み、全社で共有しやすくなる

CRMを導入すると、顧客に関する情報がバラバラに管理されることがなくなります。営業部門だけでなく、カスタマーサポートやマーケティングチームとも情報をリアルタイムに共有できるようになるため、社内全体で同じ視点に立った顧客対応がしやすくなります。

たとえば、ある顧客の過去の問い合わせ内容や提案履歴を誰でもすぐに確認できるようになれば、やり取りの重複や対応の行き違いを防ぎ、よりスムーズなコミュニケーションが実現できます。

営業活動のムダを減らし、提案の質が上がる

CRMに蓄積された顧客情報を分析することで、「誰に、いつ、どんなアプローチをすべきか」が明確になります。

過去の商談履歴や対応傾向をもとに、アプローチの優先順位を整理したり、顧客ごとに最適な提案内容を検討したりすることができるため、結果として営業効率の向上や成約率の改善にもつながります。

また、複数の担当者で顧客対応を行う場合でも、CRMを通じてチーム全体で動きや情報を共有できるため、ブラックボックス化の防止にも効果的です。

顧客満足度を高め、関係の長期化につながる

CRMの活用によって得られたデータは、単に管理されるだけでなく、「このお客様にはどんな対応が望まれているか」を見える化するヒントになります。

たとえば、一定期間購入がない顧客にリマインドを送る、過去に問い合わせがあった内容を踏まえて提案を行うなど、顧客の期待を先回りするアプローチが可能になります。

このように、一人ひとりに合わせた対応ができることで、顧客からの信頼感が高まり、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつながっていきます。

機能別メリット早見表

| 主なCRM機能 | 活用シーンの例 | 得られる主なメリット |

|---|---|---|

| 顧客情報管理 | 顧客基本情報や履歴をまとめて管理する | 社内共有の効率化、対応のスピード向上 |

| 営業活動管理 | 訪問・電話・メールなどの履歴を記録・可視化 | 属人化の防止、活動の最適化 |

| 商談管理 | 案件の進捗をフェーズごとに記録 | 成約確度の把握、タイミングの最適化 |

| メール配信/プロモーション | 顧客属性に応じた施策を展開 | ナーチャリング強化、リピート率の向上 |

| 問い合わせ・サポート管理 | クレームや質問対応の履歴を一元管理 | 対応漏れの防止、CS品質の向上 |

| 顧客分析/レポート機能 | 購買傾向や対応結果をグラフ・表で可視化 | 戦略立案の支援、営業活動の改善 |

CRMは導入して終わりではなく、各機能を日々の業務にどう活かしていくかが重要なポイントになります。

次のセクションでは、導入前に知っておきたいCRMの注意点や、見落としがちな落とし穴についても触れていきます。

CRMのデメリット

CRMシステムは顧客との関係管理に役立ちますが、導入にあたって知っておくべき注意点もあります。以下では、CRM導入検討時に気を付けるべき3つのポイントを解説します。

導入コスト・ランニングコストがかかる

CRMは、導入コストやランニングコストを必要とします。特に大容量のデータを扱う場合や、処理速度を求める場合は、導入コストが上がる傾向です。コストに見合うメリットを得るためには、導入を検討する段階で必要になる機能や自社に合う導入形態などを明確にしておくことが大切です。

なお、かかるコストはCRMの種類によって大きく異なります。具体的な費用の相場については後述します。

定着までに時間がかかる

CRMは、導入してすぐに売上向上や業務改善の効果が出るものではありません。新しくシステムを導入するときは、社内に定着するまで一定の時間がかかります。システムが社内に定着し利活用できるようになるまで、長期的な視点で捉えましょう。

定着するまでは利用する従業員の疑問をスムーズに解消するための配慮も求められます。自社でのトレーニングやマニュアルを設置するほか、ベンダーのサポートを受けるなどのフォローアップが必要です。

顧客データの蓄積・データベース化が難しい

CRMを導入しただけでは、顧客データの蓄積やデータベース化が難しい面もあります。顧客データが十分に揃うまでは成果が出にくい特徴があるため、初期段階では「データ入力などに人的リソースを割く割に成果が見えない」といったネガティブな反応が出ることもあり得ます。

経営陣や導入責任者は、CRM推進の意義を周知し、従業員が納得して取り組める体制を作ることが重要です。

CRM機能×コストの目安と回収イメージ

CRMシステムの導入にあたって、多くの方が気になるのが「どれくらいのコストがかかるのか?」という点ではないでしょうか。

加えて、その投資がどのように効果として返ってくるのか、いわゆる費用対効果(ROI)も、導入判断の大きな材料になります。

このセクションでは、代表的な導入形態ごとのコスト相場とともに、CRM機能を活かしたコスト回収のイメージについてもご紹介します。

クラウド型CRMのコスト目安

クラウド型は、比較的導入ハードルが低く、すぐに運用をスタートしやすいのが特徴です。

- 初期費用:無料〜5万円程度

- 月額費用:1ユーザーあたり500円〜1,000円前後が一般的

- 保守・アップデート:基本はベンダー側で対応(別途費用がかからないケースが多い)

導入までのスピード感やコストの手軽さから、中小企業や部署単位での導入にも向いています。

オンプレミス型CRMのコスト目安

自社サーバーで運用するオンプレミス型は、柔軟なカスタマイズや高いセキュリティが求められる場合に選ばれることが多いです。

- 導入費用:50万円〜200万円以上(規模やカスタマイズ内容により変動)

- 年間保守費用:5万円〜30万円程度

- その他:ハードウェア・人件費・保守体制構築などの追加コストあり

長期的に安定したシステム運用を目指す企業向けの選択肢と言えるでしょう。

CRM機能によるROI回収のイメージ

CRMの導入は単なる「システム費用」ではなく、業務効率の改善や売上の底上げなど、具体的な成果に繋がっていきます。

以下のように、機能と成果を結びつけて考えると、費用対効果のイメージがしやすくなります。

| 活用機能 | 成果イメージ | ROIへの貢献 |

|---|---|---|

| 顧客情報の一元管理 | 営業担当間での情報共有がスムーズになり、対応漏れや重複が減少 | クレーム対応の工数削減/対応スピード改善 |

| 商談管理 | 商談の進捗が可視化され、成約率や対応スピードが向上 | 案件あたりの平均単価UP |

| メール配信・スコアリング | 見込み顧客へのアプローチ精度が上がり、商談化率が高まる | 見込み客のCV率向上 |

| 問い合わせ管理 | 顧客対応の履歴が残るため、スムーズなフォローが可能に | 顧客満足度UP/リピート率向上 |

簡易シミュレーション|営業効率10%改善での費用回収例

例えば、営業担当者1人あたり月200時間の稼働がある場合、CRM導入で業務効率が10%改善されれば、月あたり20時間の工数削減になります。

仮に時給3,000円とした場合、

- 1人あたり月6万円の業務コストを削減可能

- 5名体制であれば月30万円のコスト削減

- 月額1万円のCRMツールであれば、十分に費用対効果が見合う投資と考えられます

CRM導入におけるコストは決して小さくありませんが、“成果を出すための仕組みづくり”という視点で捉えることがポイントです。

次のセクションでは、失敗しないためのCRMの選び方について、実際の選定基準や見落としがちなポイントを整理していきます。

自社に必要なCRM機能を見極める4つのポイント

CRMシステムを比較検討するとき、「何を基準に選べば良いのか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

実際、CRMは製品によって搭載されている機能や得意分野が異なり、価格やサポート体制にも幅があります。

そこで重要になるのが、自社の業務内容や課題に照らして、“必要な機能”を明確にすることです。

ここでは、選定時に見ておきたい4つの視点とともに、機能の優先度を整理する考え方をご紹介します。

1. 必要な機能が過不足なく備わっているか

すべての機能を網羅している製品が最適とは限りません。

重要なのは、自社の業務で“本当に使う機能”がしっかり含まれていること。逆に、不要な機能が多すぎると、操作が煩雑になったり、コストが割高になったりするケースもあります。

以下は、機能の優先度を判断するための一例です。

Must/Shouldで分ける機能チェックリスト

| 優先度 | 機能カテゴリ | 該当する例 |

|---|---|---|

| Must | 顧客情報管理 | 顧客データの登録・検索・履歴確認など |

| Must | 営業活動・商談管理 | 案件進捗管理/対応履歴/活動スケジュールの共有 |

| Should | メール配信・プロモ管理 | スコアリング/セグメント配信/反応の可視化 |

| Should | 顧客分析・レポート | ダッシュボード/予実レポート |

| Should | 問い合わせ・サポート管理 | 対応履歴/FAQ機能/担当者割り当て |

このように、業種や業務フローに照らして「今すぐ必要か/将来的に使いそうか」という観点で判断していくと、選定の方向性が明確になります。

2. 操作性が直感的かどうか

どれだけ高機能でも、使いにくいCRMは定着しづらく、結果的に形骸化してしまうこともあります。

特に、日常的に使う画面の見やすさや、情報入力のしやすさといった「操作感」は導入前にしっかり確認したいポイントです。

- 入力フォームはシンプルでわかりやすいか

- ダッシュボードやレポート画面の構成は直感的か

- 複数ユーザーで利用する際の動線はスムーズか

無料トライアルを活用して、実際の使用感を確かめてみるのも有効です。

3. ベンダーのサポート体制が整っているか

初期設定や運用フローの立ち上げ時には、どうしても不明点やつまずきが生じやすいもの。

その際に、どのようなサポートが受けられるかは、導入後の定着度を左右する重要なポイントです。

- 初期設定の支援やトレーニングの有無

- チャット・電話など問い合わせ手段の充実度

- 活用ノウハウを学べるヘルプサイトやウェビナーの有無

サポートが手厚いベンダーであれば、社内展開や新人教育もスムーズに進みやすくなります。

4. 既存システムと連携できるか

すでに自社で活用しているツールや、今後導入予定のシステムと連携できるかどうかも確認しておきたい点です。

CRM単体で完結するよりも、他ツールと情報をつなげて一元管理できる方が業務効率は高まりやすくなります。

よくある連携先の例

- MAツール(マーケティングオートメーション)

- 会計ソフト・請求書作成ツール

- Googleカレンダーやメール連携(Gmail/Outlookなど)

- BIツール/SFAなど営業支援システム

製品によっては、API連携の可否や追加料金の有無も異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

CRMの選定は、ツールの“良し悪し”ではなく、自社にとっての“合う/合わない”を見極めることが大切です。

次のセクションでは、導入後にCRM機能を定着させ、効果を引き出すための工夫について詳しく見ていきましょう。

CRM機能を定着させる90日ロードマップ

CRMを導入すること自体はゴールではなく、実際の業務で“機能がしっかり使われている状態”を作ることが大切です。

どんなに高機能なCRMでも、使いこなせなければ効果は出づらく、定着しないまま形骸化してしまうケースも少なくありません。

そこでこのセクションでは、CRM導入から約3カ月(90日)を目安に、どのようなステップで定着を図っていけば良いのかを時系列でご紹介します。

導入〜30日:社内に「なぜ使うのか」を共有する

導入初期にもっとも大切なのは、「CRMをなぜ導入するのか」という目的をチーム全体で共有することです。

- 営業部門の情報共有をスムーズにしたい

- 顧客対応の履歴を蓄積して、カスタマーサポートの質を高めたい

- 経営判断の材料として、顧客データを活用したい

目的が共有されていると、使い方に迷ったときも判断基準がブレにくくなります。

また、この段階で初期設定やデータ移行も並行して進めておくと、実運用へのスムーズな移行につながります。

30日〜60日:現場での活用に“慣れる”ための工夫をする

次のステップは、現場がストレスなく日常業務の中でCRMを使えるようになることです。

この期間は、「使うことに慣れる」ためのトレーニングや運用ルールの整備がポイントになります。

- 入力ルールの明文化(顧客情報の書き方、ステータスの使い方など)

- よくある入力ミスへの注意点を共有

- 定例ミーティングでCRMの活用状況を確認・フォロー

この時期は「すぐに成果が出る」よりも、「無理なく業務に組み込めるようにする」ことを優先するのがおすすめです。

60日〜90日:定着度の確認と活用範囲の拡張へ

導入から2カ月が経過すると、多くの現場では「日々の業務にCRMを使うことが当たり前」になり始めます。

このタイミングでは、実際に入力されたデータを使って分析したり、改善策を検討したりするフェーズへと進めていきましょう。

- ダッシュボードやレポート機能を活用して営業進捗を可視化

- 活用度の高い部署と低い部署を比較し、ボトルネックを洗い出す

- 顧客の声や現場のフィードバックを踏まえて機能設定を調整

運用が落ち着いてきた頃に“活用範囲の見直し”や“追加機能の検討”を行うことで、よりCRMを業務に根付かせることができます。

CRMは導入しただけでは成果が見えにくいツールだからこそ、運用初期のステップを丁寧に進めることが、長期的な効果につながります。

次のセクションでは、導入後の実際の活用事例をもとに、CRMによってどのような成果が得られたのかを見ていきましょう。

CRMの導入事例

ネクストSFA/CRM(MA、SFA、CRM)は多数の企業で導入され、具体的な成果を上げています。それらの実例を見ることで、CRMによって解決すべき課題の設定や、導入後の成果を想定しやすくなります。

以下では、実際にCRMを導入した企業事例を3社紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

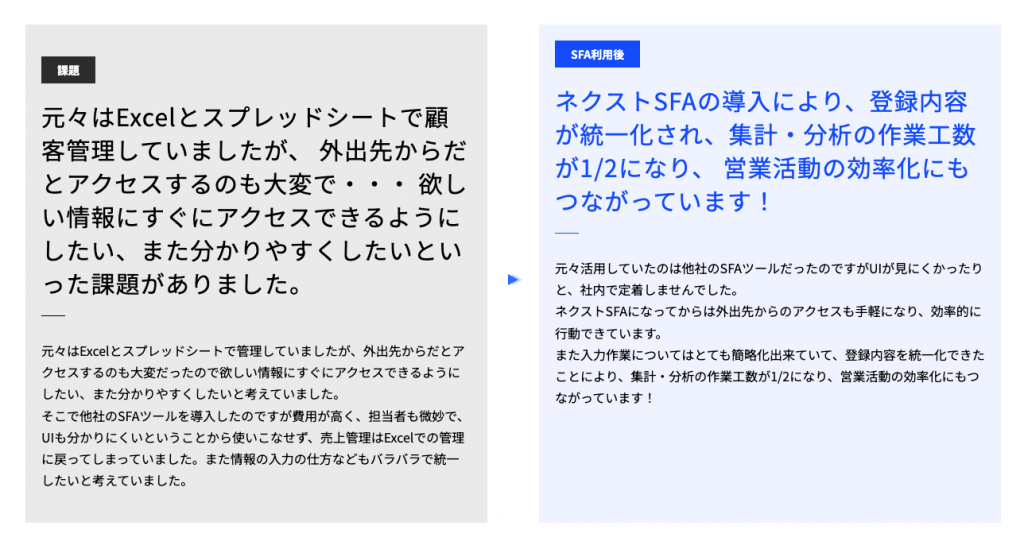

株式会社エスジー様

株式会社エスジー様では、顧客管理をExcelとスプレッドシートに頼っていましたが、外出先からアクセスしにくい問題がありました。そこでSFAツールを導入しますが、UIのわかりにくさや不十分なサポートなどで浸透せず、コスト的にも見合わなかったため、Excel管理に逆行した経緯があります。

その後、CRMも統合されているネクストSFA/CRMを導入したことで、登録内容を統一化でき、集計や分析に要する工数が1/2に圧縮できました。念願だった外出先からのアクセスも容易となり、UIの見やすさや情報共有のしやすさもあって、営業活動の効率化が進行中です。

>>詳しくはこちらから

株式会社AGEST様

株式会社AGEST様では、過去にSFAツールを導入した実績がありますが、使い勝手の悪さやコストの高さ、運用する人材の確保が難しかったことなどから定着しませんでした。また、営業行動のブラックボックス化も解決すべき課題でした。

そこで、CRMが統合されているネクストSFA/CRMを新たに導入したところ、見込管理の精度が向上しました。データの可視化と属人的な営業からの脱却が進み、アクションの最適化が可能となって、案件の取りこぼしも減っています。また、情報共有の重要性が社内に浸透したことで、過去のアクションも活かせるようになり、顧客からの信頼も獲得できています。

>>詳しくはこちらから

リビン・テクノロジーズ株式会社様

リビン・テクノロジーズ株式会社様は、Excelによる拠点別の情報管理を行っていたため、確認の手間がかかることや、営業の進捗情報が可視化できないこと、属人的な管理に偏っていたことなどの課題がありました。また、自社商材の解約の予兆に気付きにくい問題もあったため、CRMを統合したネクストSFA/CRMの導入に踏み切ります。

これによって、6拠点のデータをリアルタイムに集約可能となり、営業活動の可視化や効率化が進みました。また、細かい顧客対応が情報化されたことで、自社商材の解約阻止がしやすくなったメリットも報告されています。

>>詳しくはこちらから

CRMを導入するならネクストSFA/CRM

CRMとは、顧客との関係を管理しながら良好な関係を築き、長期的に関係を維持・向上させていくという考え方です。市場の変化やマーケティング手法の変化などにより、CRMの重要性が高まっています。CRMを導入する際には、自社に合ったCRMシステムを選定することが大切です。

ネクストSFA/CRMは、MA・SFA・CRMすべての機能を搭載したシステムです。MAによる見込み顧客の獲得や育成、SFAによる商談管理、CRMによる顧客管理を一括で行えます。CRMでは、顧客管理だけでなく請求書や見積書の作成、契約管理、データ分析まで行えるため、売上アップやビジネスの発展につながります。また、会計ソフトやカレンダーアプリ、メールアプリなどさまざまなサービスとの連携も可能です。営業からバックオフィスまで、一元管理できるため業務効率化を実現できるでしょう。

CRMやSFAシステムの導入をお考えなら、ぜひネクストSFA/CRMをご利用ください。以下のページでは、さまざまなCRMツールの比較を行っているので、そちらもぜひ参考にしてください。

関連記事:【徹底比較】顧客管理システムの主要機能と選定ポイント|2025年最新おすすめツールも紹介